【山田祥平のRe:config.sys】今、どんなPCを買えばいいのか皆目見当がつかない

アクセスランキング

Special Site

PC Watch をフォローする

最新記事

Impress Watchシリーズ 人気記事

おすすめ記事

PCはいつ買えばいいのか。欲しいとき、必要なときが買い時であるというのは分かっているし、これまでもそう伝えてきた。でも、今はそう断言できない自分にちょっとした苛立ちを感じる。本当は今買ったら負けなのか!?

Windows 10がEOSを迎えた。Windows 10は2015年7月29日に発売され、つい先日、2025年10月14日にEOS(サポート終了)を迎えた。つまり、発売からサポート終了まで約10年3カ月だ。

当初、MicrosoftはWindows 10は最後のWindowsだとし、常に進化し続けるOSとして、大規模アップデートに相当する以降のバージョンは出ないような言い方をしていたはずだが、そうはならなかった。

なんだかんだで、2021年10月5日には最新のWindowsとしてWindows 11が発売され、そのハードウェア要件のハードルは著しく高まった。TPMが必須とされるようになったほか、CPUも足切りが行なわれた。Intel製のCoreプロセッサであれば、第8世代Coreプロセッサ以降でしかサポートされない。

今回、EOSを迎えたWindows 10が稼働する現役バリバリのPCでも、ここにひっかかって買い替えを余儀なくされたケースも多いのではないだろうか。特に何の不自由もなく使えていて、困っていないのに、OSがEOSを迎えるというだけで、使うのをやめなければならないのは納得がいかないユーザーも多いと思うが、そこは仕方がない。一般的な家電用品と違って、PCのハードウェアはOSと両輪だし、Windows OSで、Windows用アプリを使う以上はあきらめるしかない。

今は、5年前のPCであっても、8GB程度のメモリを搭載していれば、それなりに困らずに使えてしまう。長年のPCの歴史の中でも希有な時期だ。AI利用をクラウドに頼ればちゃんと役に立つ。WAN通信ができないことのほうに不便を感じるくらいだろう。いずれにしても、秒進分歩で進化し続けてきたPCが今、踊り場にたたずみ、進化の方向性を模索している。

Windows 10のEOSについては数年前から予告されていた。だから予定通りではあるのだが、この数年、PCシーンにはちょっとした異変に近い変化が起こり続けている。一般的なユーザーからしてみれば想定外でもある。

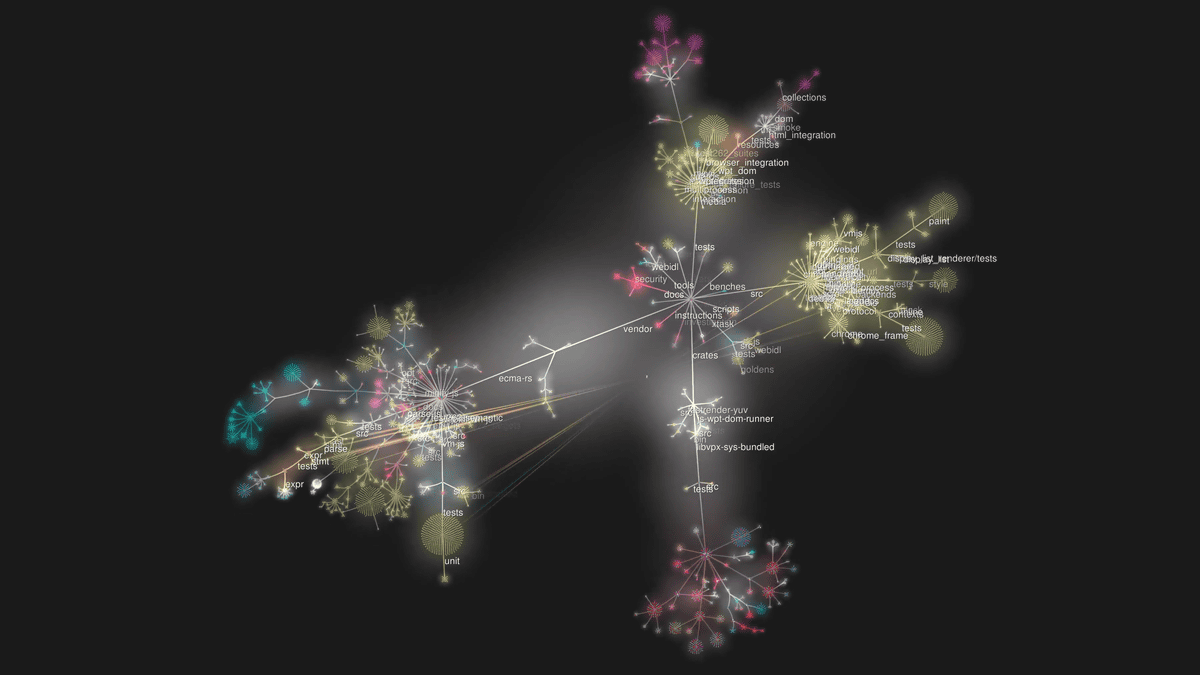

それは生成AIの登場と進化のスピードだ。PCシーンについてはそれなりに素人ではないつもりだが、今回はついていくのが難しいほどのスピードで進化と変貌を続けている。ある瞬間でこうだと把握できても、次の瞬間には別の次元に達している。

この進化がクラウドサービスとしてのAI利用であれば、それほど気にする必要がないのかもしれない。今までと同様に、イケイケドンドンで、PCは欲しいときが買い時で、多少の背伸びをして少しでも処理性能の高い製品を買っておくのが正解だと言っておけばそれでいい。だが、今の状況下ではそれが正解だとは言い難い。

理由はいくつかあるが、個人的に大きなテーマで、考えなければならない要素は、今のAI利用がクラウドサービスとローカルアプリとのハイブリッドで遷移するのか、ローカルアプリだけに収束していくのかの予測がつかないところだ。

ローカルアプリに収束し、学習済みのAIにエンドユーザーが与えた情報はローカル処理で学習され、絶対に外部には出ていかないことの保証が得られれば、安心して個人情報をAIに与えることができ、以降の処理に役立てることができる。そして、その処理を効率的に実行するためにも、ローカルPCにはAI処理に長けたプロセッサが必要だ。

自分はゲームやクリエイティブ処理には無縁だから性能の高いGPUはいらないというのとわけがちがう。生成AIは、PCを使ってきた、そしてこれから使うであろうすべてのユーザーにとって必要なものとなるだろうからだ。いるとかいらないとかといった話ではない。それを処理する性能がないと話にならないのだ。

生成AIがローカルで円滑に処理できるPCでなければ話にならない…という世の中が、本当にやってくるのかどうか。個人的には、そこを断言することができない。

処理性能と消費電力の戦いについての議論もある。少しでも少ない電力で、優れたAI処理を行なわせないと、モバイルPCはモビリティを確保することができなくなる。巨大なバッテリを搭載し、重量級のボリュームになってしまうからだ。

その一方で、デスクトップPCはどうだろう。オフィスや住宅で100Vの電源が際限なく使えるのであればNPUを使わなくても、GPUあるいは、CPUに力任せでAI処理を委ねることができるかもしれない。だが、その方向性についても今ははっきりしていない。

個人的にもっとも気になっているのは、AIによるローカル処理で学習された結果を、どのようにローミングするかだ。複数台のPCを使っているユーザーには深刻な問題となるだろう。

実際には、一般的なユーザーが使うPCは普通1台だから心配はないという論調も少なくない。家でもオフィスでも出先のホテルでもコーヒーショップでも、使うPCは唯一無二の1台で、AI処理もそこに収束する。学習結果も、そのPCに集約される。それで何の問題もないというわけだ。

1台のPCの管理さえしっかりできていて、万が一の紛失や盗難対策も万全なら、データが外部に漏れるようなことがあっても暗号化などで大事には至らない。何かが起こらないようにするよりも、何かが起こっても困らないようにするほうが簡単だ。

だが、PCには買い替えのタイミングがある。酷使されるPCは壊れることも多い。買い換えて乗り換えるときには、今のLINEのトークデータのように暗号化してクラウドに保存し、新しいPCに復元すると、元のPCからはデータが消去されるようなイメージになるのだろうか。それとていったんはクラウドにデータが流れる。これ、失敗したら、長年かかって丹念に育てた学習済みAIがまっさらになってしまう。取り返しがつかないのはかけがえのないトークデータと同じか、それ以上だ。

クラウドサービスとしてのAIならその心配はない。どのデバイスからでも学習済みの処理結果を得ることができる。でも情報の漏洩が心配だ。

そして、何よりも、都度のコストが気になってしまう。

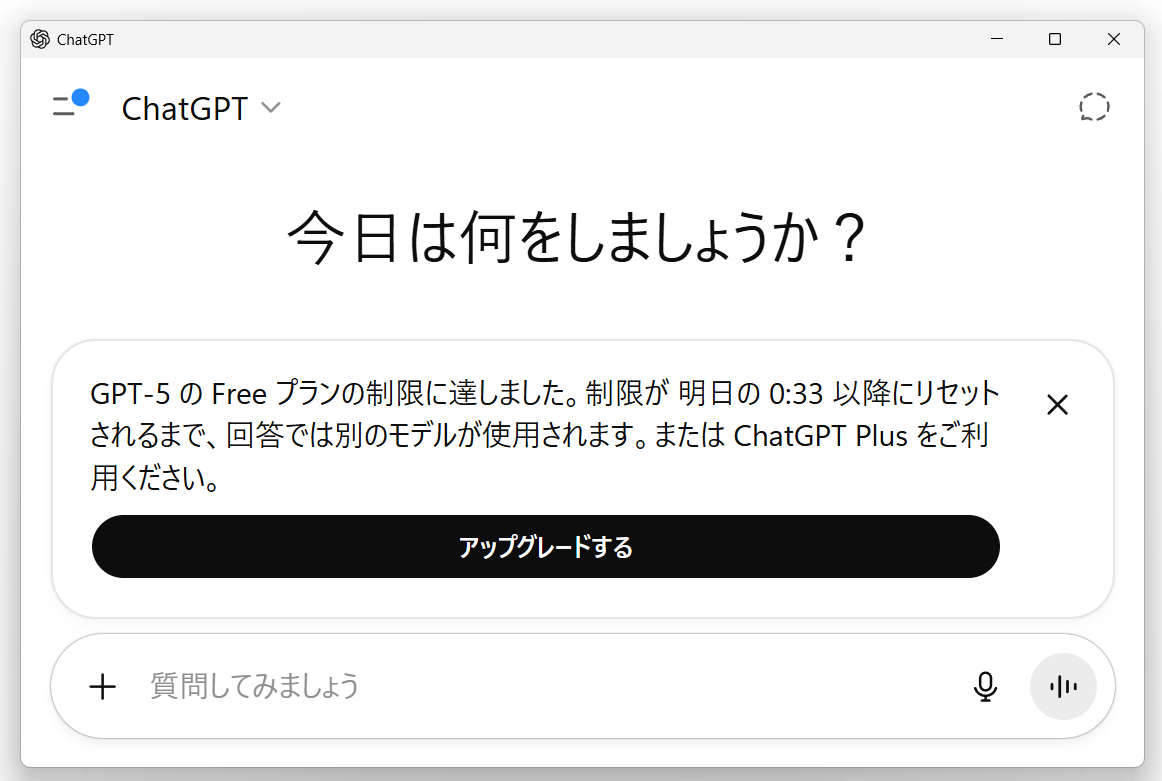

今、AIの使用にかかる費用は、無料であっても利用に多くの制限がある。有用な結果を無制限に欲しければChatGPT Plusなら20ドル/月、Google AI Proだと2,900円/月、Microsoft Copilotの個人用はOfficeアプリサブスク代金に追加で別途2,130円といったところか。使い倒すくらいにAIを活用しようと思えば、少なくとも2025年10月現在で3,000円程度の負担となる。今後は安くなるのかそうじゃないのか。これも分からない。

だが、ローカルで処理できればそのサブスクは不要だ。まるで、Windowsアプリの利用が特定バージョンの買い切りからサブスクに移行したときと逆のことが起こる可能性がある。

とにかく今は近い将来のAI利用スタイルの実像がまるで見えない。だから、それに適したPCについても特定できない。八方塞がりだ。誰が悪いわけでもなく、ほんの少し先に見えるトンネルの出口。少なくともPCの使い方はこれで大きく変わる。PCを選ぶ基準も影響を受ける。それだけは確実だ。果たして今はどうすべきなんだろう。今の愛機がWindows 11だったとしても、次に買い替えの時期までに、PCのあり方とそれを担保する方法論が確立されているとは限らない。

それでも思う。今は「買わない理由」を探すより、「変化を見届ける準備」をする時期なのかもしれないと。