宇宙のビッグ・バンを全方位で探る

-「この世の始まり」を新実験sPHENIXで突き止める-

理化学研究所(理研)仁科加速器科学研究センター RHIC物理研究室のチェンウェイ・シー 国際プログラム・アソシエイト、糠塚 元気 基礎科学特別研究員、中川 格 専任研究員、奈良女子大学 研究院自然科学系物理学領域の蜂谷 崇 准教授らの国際共同研究グループは、10年の開発・建設期間を経てsPHENIX[1]実験の主要検出器の一つである中間飛跡検出器(INTT)を完成させ、2023年からの実験で高エネルギーに加速された重イオン同士を衝突させた際に発生する荷電粒子多重度[2]を測定しました。その結果、過去に蓄積されてきたデータを精密に再現し、INTTが設計通りの性能を発揮していることを示しました。

本研究成果により、今後10~20年かけて、「この世の始まり」といえるビッグ・バン(大爆発)直後の超高温・高密度物質状態のクォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)[3]の高精度温度測定や、重いクォーク[4]とQGPとの相互作用を通したQGP物性の新たな知見の創出に向けて物理解析が進展していくことが期待されます。

2000年から米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)にて始まったビッグ・バン理論[5]の検証は、ビッグ・バンにおけるQGP状態を地上で実現したPHENIX[1]実験から、QGP状態の内部を詳細に観測するsPHENIX実験へと引き継がれました。日本は、sPHENIX実験用測定器群の中でもINTTの開発から建設・稼働を主導しました。

本研究は、科学雑誌『Journal of High Energy Physics』オンライン版(8月12日付)に掲載されました。

背景

ビッグ・バン理論では、約138億年前の宇宙の始まり直後は高温・高密度の極限条件下において、物質を構成する最小の基本粒子(素粒子)であるクォークやグルーオンがバラバラの「クォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)」状態で宇宙空間に存在していたと考えられています。

米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)は2000年から、相対論的重イオン衝突型加速器(RHIC)[6]を用いて高エネルギー原子衝突実験を行い、ビッグ・バン理論を検証しています(PHENIX実験、STAR[1]実験)。2005年までには、理論的に予測されていたQGP状態の臨界温度を優に超えた衝突到達エネルギー密度を観測し、QGP状態の人工的生成に成功しました。また、QGP状態は温度2兆度以上の超高温で、かつ超高密度[7]であることなどを解き明かし、PHENIX実験は2016年に終了しました。

その後、QGP状態内部の精密測定をするために、RHICにおいて新たな国際共同研究sPHENIX実験が始まりました。sPHENIX実験では、ジェット[8]、光子・重いクォークの高精度測定からRHICにおける衝突条件でのQGP状態のCTスキャンのような断層写真撮影を試み、QGPの正体解明に挑みます。

PHENIX実験の検出器は、QGP全体を観察しようとするとノイズの混入が多過ぎて正確に観測できないと危惧されていたため、あえてQGPの一部のみを集中的に観測する設計となっていました(図1左)。

一方、sPHENIX実験の検出器は、ジェットの観測を通してQGP全体を観測するために、広角に飛散する放射線束を網羅する広範囲を観測できる検出器を備えた全方位型設計としました(図1右、図2)。

図1 PHENIX検出器群とsPHENIX検出器群

ビッグ・バン直後の超高温・超高密度物質状態の再現実験のために開発されたPHENIX検出器群(左)と詳細検証実験のためのsPHENIX検出器群(右:INTTは主要な検出器の一つ)の概念図。PHENIX実験は、主に創成期の宇宙の超高温度や超高密度といったQGP状態を一つの塊と見なして、その特性を解き明かし、ビッグ・バン理論を裏付ける成果を挙げた。sPHENIX実験では、「全方位型」の検出器を駆使し、QGP状態の中身を詳細に観測することで宇宙創成の謎を解明することを目指す。

図2 sPHENIX検出器群

RHICに設置されているsPHENIX検出器群は高さ7.5m、幅7.5m、奥行き7.5mと3階建ての建物に匹敵する大きさ。

国際共同研究グループは、PHENIX実験の放射線検出器群を高度化し、ジェット・光子・重いクォークの検出能力を備え、放射線の方角、運動量や数(生成荷電粒子多重度)などを精密に検出する最新鋭の放射線検出器群を10年かけて開発・建設しました。

sPHENIX実験は、2023年に検出器の試運転を開始し、2024年、2025年の稼働で大量の実験データを収集しています。これから、検出したデータを基に詳細な解析研究をしていく前にsPHENIX実験の検出器が設計通りの性能を発揮できていることを確認し、QGPの全方位・精密測定が可能であることを実証しなければなりません。そこで、基本的な衝突特性の測定を行い、既存の実験データを再現するために荷電粒子多重度を測定することにより、sPHENIX実験の検出器の性能の実証に挑みました。

研究手法と成果

sPHENIX検出器群に実装された三つの主要飛跡検出器の一つであるINTT(図3)は、開発から建設・稼働を日本が主導するINTT国際チーム[9]が担いました。INTTは時間分解能が高く、通過した粒子の飛跡を再構成する際に重要な役割を果たします。

図3 INTT

写真はINTTの円筒型検出器の半分(長さ約3m、中央付近にあるセンサー部は長さ45cm、直径12cm)。検出器を囲むINTT国際チームのメンバーら。(BNLのINTTテスト実験室において)

INTTは、原子核同士の衝突点を全方位から包み込むように覆うことで、衝突点で発生する荷電粒子を漏れなく検出し数えることにより荷電粒子多重度を測定しています(図4)。

INTTのような最先端技術の粋を集めた検出器は、通常稼働を始めてから稼働条件の最適化やセンサーとしての反応を細部にわたって把握するのに数年かかることも珍しくありません。INTTでの荷電粒子多重度測定実験では、データ取得後わずか9カ月足らずの異例の早さで実証実験の成功に至りました。これを実現できたのは、INTT国際チームが、検出器の性能を熟知しその性能を設計通りに発揮させたからです。もちろん、日本の優れた加工精度などの高度なものづくり技術という後ろ盾があったことも追い風になりました。こうした日本の優位性が実を結び、RHICミッション最終章となるsPHENIX実験の重要な検出器であるINTTが完成しました。

図4 INTTの内部

円筒型のINTT検出器の中心付近で衝突が起こり、飛散する放射線の粒子を全方位で取りこぼしなく検出する。

今後の期待

sPHENIX実験は他の検出器も含めて基本測定を繰り返し、既存実験データの再現能力を実証しつつ、今後10~20年かけてQGPの高精度温度測定や重いクォークとQGPとの相互作用を通したQGP物性の新たな知見の発見に向けて物理解析を進めていきます。特にジェットと光子が同時に出てくる事象(図5左上)を観測し、QGP内部の断層写真を測定することでQGPの性質を精密に解明していくことが期待されます。

QGP探索のために立ち上げられたRHIC計画は、このsPHENIX実験による精密測定をQGP研究の集大成と位置付けています。

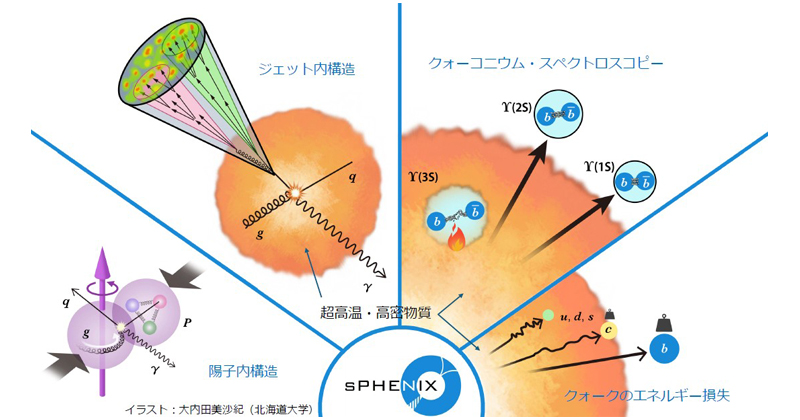

図5 QGPの詳細解明が目標のsPHENIX(イラスト:大内田 美沙紀)

図はジェットや重いクォークがQGPと相互作用して出てくる様子を表す。sPHENIXはジェットや重いクォークがQGPと相互作用して出てくるのを観測し、QGP内部の性質を明らかにする。橙部分がビッグ・バン直後の状態、左上のソフトクリームのコーンのような形でQGPから出てくるのがジェット。

ビッグ・クランチ理論[5]モデルによると、現在膨張を続けている宇宙は40億年後にその勢いを失い、重力に負ける瞬間から収縮に転じ、これまでの宇宙の歴史を巻き戻しながら180億年かけて最後には1点に収束されるとされています。時間の可逆性を考えれば、この宇宙終末の瞬間はやはりQGP状態になると考えられます。これが「この世の終わり」なのか、それともこのまま宇宙は膨張を続け、「この世は永遠に続く」のか興味は尽きません。RHICのQGP研究が、この理論をも裏付けるのか、それとも否定するのか、sPHENIX実験で解明されていくことが期待されます。

補足説明

- 1.sPHENIX、PHENIX、STARRHIC([6]参照)実験には、QGP([3]参照)研究の大きな実験計画として、PHENIX/sPHENIX実験とSTAR実験がある。2022年から始まったsPHENIX実験(the super Pioneering High Energy Nuclear Interaction eXperimentの略)は、2000年から2016年まで稼働したPHENIX実験の後継実験。QGPの詳細な性質を解明するために、QGPを通過して出てくるジェットや、QGPの温度を反映しているウプシロン粒子などを全方位角から測定できるように設計されている。論文の著者の「The sPHENIX collaboration」は、世界11カ国から54研究機関、約330人が参加する大型の国際研究グループで、RHICでの重イオン衝突で生み出される超高温・高密度QGPの研究や、偏極陽子衝突反応による陽子の内部構造の研究を行っている。その前身であったPHENIX実験は、粒子識別能力に優れていた上、まれな現象を数多く観測できるように設計されていたため、多種多様なQGP生成のシグナルを得られた。STAR実験は、sPHENIXと同じ全方位型の設計だが、sPHENIXのようなハドロン・カロリメータ(エネルギー測定器)を有していないため、ハドロン粒子の検出効率はsPHENIXよりも低い。

- 2.荷電粒子多重度高エネルギーの重イオン衝突などで生成される荷電粒子の数。衝突の際の重イオン同士の重なり具合に依存する。例えば、荷電粒子は、かするような衝突の場合は少なく、正面衝突の場合は大量に生成される。この観測量は、粒子の生成メカニズムや、QGP([3]参照)物質の性質を理解する上で重要な指標となる。高荷電粒子多重度を観測した場合、衝突時にQGPのような高温・高密度な状態が発生している可能性がある。

- 3.クォーク・グルーオン・プラズマ(QGP)クォークは物質を構成する最も基本的な構成要素。アップ(u)、ダウン(d)、ストレンジ(s)、チャーム(c)、ボトム(b)、トップ(t)の6種類がある。グルーオンはクォーク間の「強い力」を媒介する粒子。通常クォークやグルーオンは陽子や中性子などの複合粒子の中に閉じ込められているが、原子核同士の衝突時に超高温、超高密度になると閉じ込めが破れてクォーク、グルーオンが自由に飛び回る(プラズマ)状態になる。この状態をクォーク(Q)・グルーオン(G)・プラズマ(P)と呼ぶ。

- 4.重いクォーク6種類あるクォークの種類のうち、質量の重いチャーム(c)、ボトム(b)、トップ(t)のクォークを総じて重いクォークと呼ぶ。そのどっしりとした重さ故に、高密度QGPの中での運動の変化(エネルギー損失や散乱)に特徴がある。QGPの粘性や高密度物質との相互作用を通してQGP物性を特定するのに優れた観測量と考えられている。

- 5.ビッグ・バン理論、ビッグ・クランチ理論ビッグ・バン理論とは、宇宙が約138億年前に超高温・高密度の状態から始まったとする理論。この「大爆発(ビッグ・バン)」をきっかけに、宇宙は膨張を続け、現在に至ると考えられている。ビッグ・クランチ理論は、宇宙がその膨張を終え、収縮に転じて最終的に1点に潰れてしまうという宇宙の終焉(しゅうえん)シナリオの一つ。

- 6.相対論的重イオン型衝突型加速器(RHIC)米国ブルックヘブン国立研究所(BNL)にある衝突型加速器で、二つの独立な超電導加速リングを持ち、陽子から金原子核までさまざまな原子番号の原子核をほぼ光速まで加速し、衝突させることができる。全周は約3,800m。2000年からさまざまな粒子の組み合わせの衝突実験を行っている。陽子の場合は偏極させたまま(スピンの向きをそろえたまま)加速・衝突させることができる唯一の衝突型加速器である。RHICはRelativistic Heavy Ion Colliderの略。

- 7.超高密度ここでの超高密度とは、東京スカイツリー(約36,000トン)の約5万倍の重さが角砂糖1個分の体積(1cm3)に押し込められたほどの密度。

- 8.ジェット高エネルギー衝突で生じたクォークやグルーオンが外に飛び出し、たくさんの粒子に変わりながら特定の方向性を持って飛び散る粒子の流れ。ジェットは、非常に高いエネルギーを持ち、QGPという見えない「粒子の霧」の中を貫通して、QGPと相互作用した上で検出器に至る。QGPの性質を反映した痕跡を検出器に残すため、レントゲンのような観測ができる。

- 9.INTT国際チームINTT開発から建設・稼働までを担う日本が主導する国際研究者チーム。日本:理研、奈良女子大学、立教大学、日本原子力研究開発機構、京都大学、米国:BNL、パデュー大学、台湾:国立中央大学、国立台湾大学、韓国:高麗大学など。

国際共同研究グループ

理化学研究所 仁科加速器科学センター RHIC物理研究室 国際プログラム・アソシエイト チェンウェイ・シー(Cheng-Wei Shih) 基礎科学特別研究員 糠塚 元気(ヌカズカ・ゲンキ)

専任研究員 中川 格(ナカガワ・イタル)