AIがSTEM教育を静かに変えている

2010年代初頭、STEM(科学、技術、工学及び数学)系の教科が得意で大学進学を目指すほぼすべての若者は、同じアドバイスを受けたものだった。それは「コーディングを学べ」だ。

プログラミング言語のPythonは、かつてのラテン語のような必修教養となった。コンピューターサイエンスを学ぶことこそが、安定と高収入、そして将来性のある人生への切符とされた。

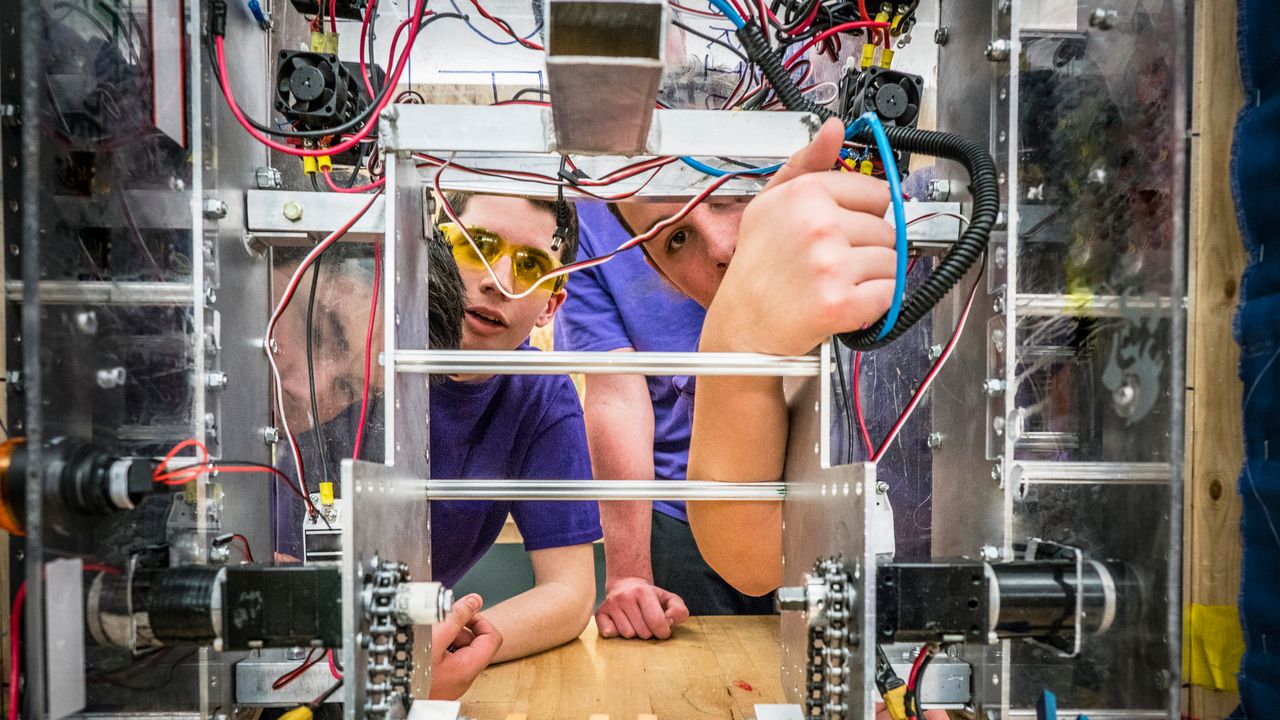

しかし、2025年にはその輝きは薄れてしまった。「コーディングを学べ」という言葉は、いまや「速記を学べ」のように聞こえる。10代の若者は、依然としてテック関連の仕事に就きたいと思っているものの、そこに至る道筋はもはやひとつではない。人工知能(AI)がコーディングの仕事を奪いつつある一方、自然言語でAIに指示を出してコーディングさせる「バイブコーディング」を学べるAPクラス(高校で提供される大学レベルのクラス)はそれほど多くない。教師たちも必死に追いつこうとしているのだ。

「コンピューターサイエンスをできるだけ多く履修する傾向から、今では統計学の授業をできるだけ多く取り入れる方向にシフトしています」と語るのは、ニューヨークのマンハッタン・ビレッジ・アカデミーの副校長、ベンジャミン・ルーベンスタインだ。彼はニューヨーク市の教育現場で20年間を過ごしてきた。その長い年月の中で、STEMの人材育成やキャリア形成が一本道ではなく、枝分かれしたネットワークへと変化する様子も目の当たりにしてきた。彼の生徒たちにとって統計学を学ぶことは、より実践的なものに感じられるようになった。

40年前、NASAに憧れた学生たちは物理学者や技術者になることを夢見た。それから20年後、グーグルなどの大手テック企業での仕事の魅力が、多くの学生たちをコンピューターサイエンスの道に向かわせた。いま若者たちの夢はAIの影響を強く受けるようになり、AIが得意とする分野(コーディング)から、AIがまだ苦手とする分野へと向かわせている。コンピューターサイエンスの学位取得を目指す学生の数が減少するにつれ、STEM志向の高校生たちはコンピューティングと分析、解釈、データ活用が融合した分野に目を向けている。

ルーベンスタインは、いまも卒業までに全生徒にコンピューターサイエンスの履修を義務付けている。「裏側で何が起きているのか、理解できるようにするためです」。しかし、同校の数学科では現在、データリテラシーに目的意識を組み込んでいる。例えば、ニューヨーク市警のデータを分析して政策変更を提案する応用数学の授業や、数学を文化やアイデンティティと結びつける民族数学の授業などだ。「数学が実生活から切り離されたものと感じてほしくないのです」と彼は語る。

データ活用力が新たな教養に

これは小さいながらも示唆に富む変化であり、ルーベンスタインによると、孤立した現象ではないという。長きにわたるブームの後、大学ではコンピューターサイエンスへの熱が冷めつつある。非営利団体Computing Research Association(CRA)の調査によると、2023~2024年度に米国とカナダで授与されたコンピューターサイエンス、コンピューターエンジニアリング、情報学の学位数は、前年度に比べ約5.5%減少した。

高校レベルでは、データ活用への関心の高まりは顕著だ。『Education Week』によると、2024年に「AP統計学」の受験者数は26万4,262件に達し、最も人気の高いAP試験のひとつとなった。「APコンピューターサイエンス」も依然として高い人気を集めており、2024年には17万5,261人の生徒が「APコンピューターサイエンス原則」を、9万8,136人が「APコンピューターサイエンスA」を受験した。しかし、データリテラシーはもはやコーディングと同等の位置づけにあり、劣るものではないという兆候は明らかだ。