国際宇宙ステーションで宇宙飛行士の長期滞在が開始されてから25周年(sorae 宇宙へのポータルサイト)

Page 2

その後、スペースシャトルは2011年7月の「Atlantis(アトランティス)」によるSTS-135ミッションを最後に退役し、アメリカ区画の主な組み立ては終了。ロシア区画では2021年7月に多目的実験モジュール「Nauka(ナウカ)」が度重なる延期を乗り越えてISSに到着し、ISS全体の大掛かりな建設・拡張は区切りがついた形となりました。 宇宙開発の分野ではISSの建設開始以降、7名が命を落とした2003年2月のスペースシャトル「Columbia(コロンビア)」空中分解事故や、緊急脱出に成功した2018年10月の宇宙船「Soyuz MS-10」打ち上げ失敗といった出来事もありましたが、2000年11月に始まったISSでの宇宙飛行士滞在は25年間絶えることなく続いています。

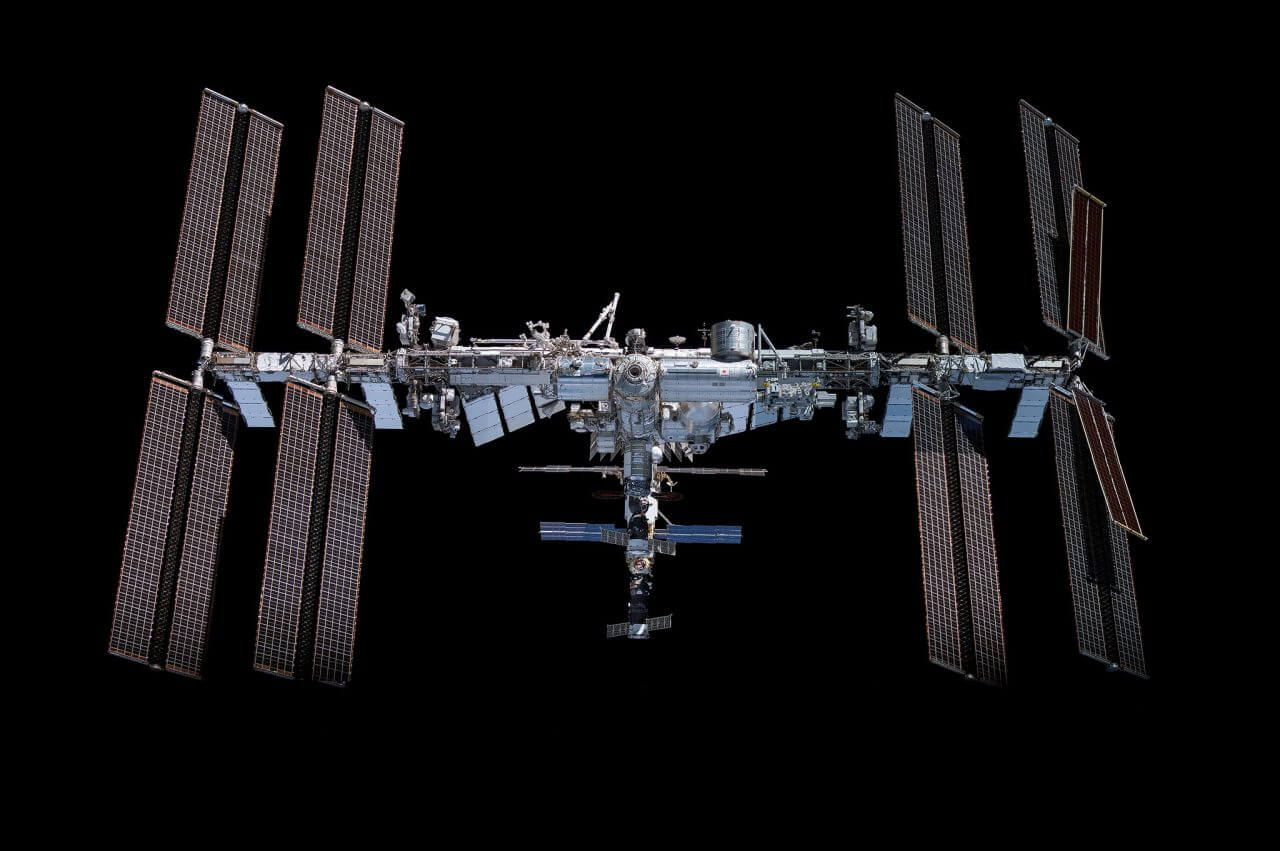

質量400トン以上、サッカー場とほぼ同じ大きさのISSでは、微小重力環境を活用したさまざまな分野の科学実験や、地上・宇宙の観測などが実施されています。 たとえば野菜の栽培・試食、微小重力環境が人体に及ぼす影響の調査などは火星有人探査のような長期間にわたる将来の有人ミッションを見据えたものですが、地上における老化や生活習慣の影響などを理解する上でも助けに。船外に設置された中性子星観測装置「NICER」や全天X線観測装置「MAXI」は、パルサーやブラックホールの研究に貢献しています。 また、「きぼう」日本実験棟からは超小型衛星の放出も継続的に行われています。補給船でISSに輸送された衛星を実験棟のロボットアームを使って放出するため、研究・教育機関にとって比較的安価な手段として活用されています。

人間が常時滞在する地球低軌道の実験室として運用されてきたISSも、老朽化に逆らうことはできません。 太陽電池は最も早くに設置されたものではすでに25年間使用されていて、経年劣化にともなって発電量が低下しています。そのため、発電量を補うための新型太陽電池がこれまでに6基増設されました。 ロシア区画のZvezdaサービスモジュールでは、補給船「Progress(プログレス)」がドッキングするモジュール後方でわずかな空気漏れが起きていて、修理が繰り返されています。最近ではこの問題の対策に関連して、2025年6月の民間ミッション「Ax-4」の宇宙船打ち上げが延期される出来事もありました。 ISSは長期滞在開始から30年となる2030年に運用を終了し、翌2031年には軌道を離脱させることがすでに決まっています。その後の地球低軌道では、複数の民間企業が建設計画を表明している商業宇宙ステーションが主役を担うことになります。

Page 3

アメリカ区画の運用においてもひとつのネックとなっているロシア区画の空気漏れですが、双方が一体となったISSは、宇宙における国際協力の象徴ともいえる存在です。 アメリカはかつて「Freedom(フリーダム)」と呼ばれていた宇宙ステーションの建設を計画していた頃、スペースシャトルの不在時にクルーが緊急脱出するための有人宇宙船を必要としていました。専用の宇宙船の新規開発が検討されていたものの、計画の変遷や旧ソ連の崩壊を受けて、2機のSoyuz宇宙船を無人のまま常時係留する方法もひとつの選択肢として検討されるようになります。 一方、旧ソ連崩壊後のロシアは資金難に直面し、独自の宇宙ステーション建設は困難な状況になりました。そこへロシアが持つ宇宙ステーション運用の豊富な経験を取り込みたいアメリカ側の思惑が重なり、1993年12月にはアメリカ・ヨーロッパ・日本・カナダの枠組みにロシアが参加する方針が固まって、後のISSへとつながる協力体制がスタートすることになったのです。 ちなみに、Zvezdaは旧ソ連/ロシアが運用していた宇宙ステーション「Mir(ミール)」のコアモジュールのバックアップとして1980年代に製造されたモジュールがベースになっています。このモジュールは、旧ソ連が次に建設を計画していた宇宙ステーションのサービスモジュールとして使用することも想定されていたものでした。

ただ、それから30年以上が経った今、各国の関係には宇宙開発・宇宙探査の分野でも変化が生じています。 ESA=ヨーロッパ宇宙機関とロシアが共同で取り組んできた火星探査ミッション「ExoMars(エクソマーズ)」では、ESAの探査車「Rosalind Franklin(ロザリンド・フランクリン)」をロシアの着陸機に載せて火星に送り込む予定でしたが、2022年2月に始まったロシアのウクライナ侵攻の影響を受けて打ち上げは中止に。ESAはNASAと協力体制を結び直し、Rosalind Franklinを火星に送り込む準備を進めています。 アメリカが月を周回する拠点として計画している宇宙ステーション「Gateway(ゲートウェイ)」の参加国にロシアの名前はなく、UAE=アラブ首長国連邦がエアロックモジュールの提供で参加することが発表されています。また、中国はすでに独自の宇宙ステーションを建設・運用しており、インドも自国の有人宇宙船や宇宙ステーションの開発・建設を進めていると述べています。 数年後に大気圏へ再突入する運命のISS。各国や企業の宇宙技術向上にともなって、“世界の国々が結集して作り上げる巨大な宇宙ステーション”の時代は終わりを告げるのかもしれませんが、その形は変わっても、国際協力の明かりが灯され続けることを願います。 参考文献・出典 JAXA - 「きぼう」日本実験棟(JAXA 有人宇宙技術部門)

sorae編集部