砂漠の空気から飲み水を取り出す装置、各地で実験進む 「コスト」「収集量」の課題も

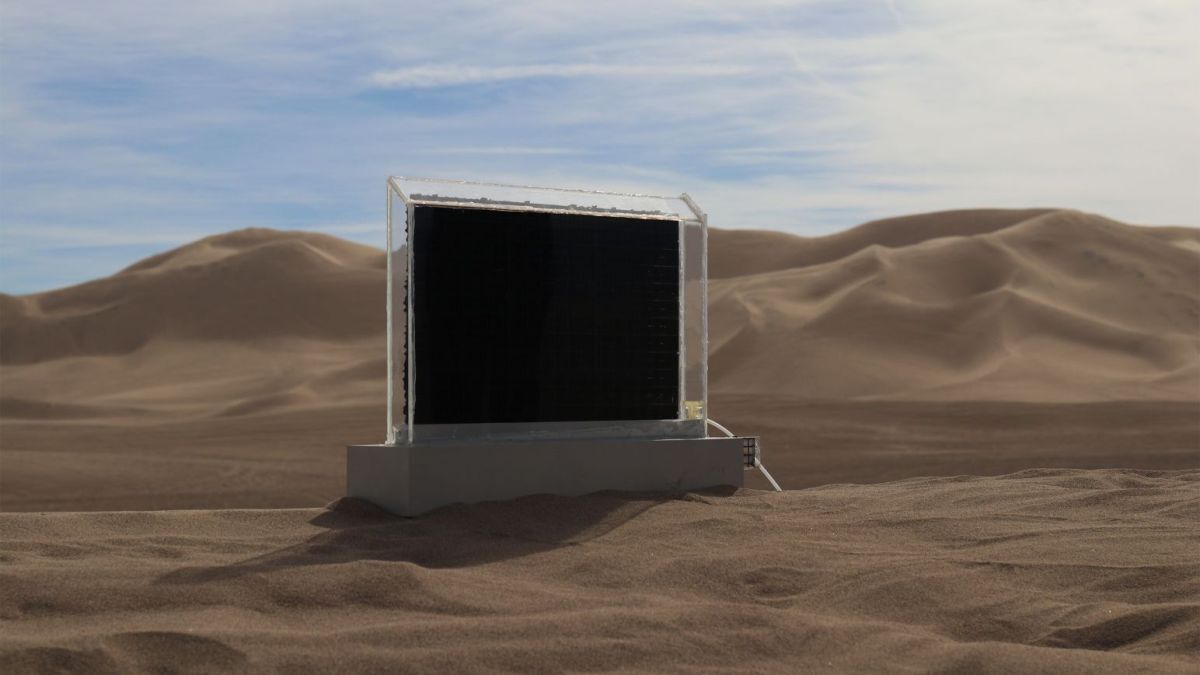

米マサチューセッツ工科大(MIT)がデスバレーで実験した空気中から飲み水を取り出す装置/MIT

(CNN) 米カリフォルニア州の砂漠地帯にあるデスバレーは地球上で最も暑く、乾いた場所のひとつ。ここで最近、空気中から飲み水を取り出す装置の実験が行われた。

米マサチューセッツ工科大(MIT)の趙選賀教授らが開発した装置は、水を吸収する高分子材料「ハイドロゲル」に無機塩を混ぜ、折り紙のようにたたんでガラスの中に詰めた窓サイズのパネル。「プチプチ」と呼ばれる緩衝材を黒くしたような外見だ。

ハイドロゲルは空気中の水蒸気を直接吸収して膨らみ、水分が蒸発すると再びしぼむ。水分はガラス面に結露して管を流れ落ち、飲料水となって回収される。必要なのは太陽からの熱だけで、電力は一切いらない。

乾ききった空気から取り出される水の量は1日にコップ3分の2杯分ほどと、決して多くない。だが趙氏らのチームは、乾燥した砂漠で一世帯分の飲み水を供給するとの最終目標を掲げている。

水不足は世界的な大問題だ。気候変動で干ばつが長期化、深刻化し、安全な飲み水を確保できない人は20億人を超えている。世界で貯水池が縮小し、井戸が干上がり、雨期が不安定になっていくなかで、空気中の水分に解決策を求める動きがある。

空気から水を取り出すこと自体が目新しい試みというわけではない。海や山からの霧を植物や容器、網などで捕らえる手法は、数百年前から用いられてきた。

近年は湿った空気を結露させる装置も開発されているが、これには湿度の高い環境が必要だ。

趙氏のような研究者らは、乾燥した気候でも使える技術の開発に取り組んできた。靴箱や新品のバッグに入っているような乾燥剤が利用される。

乾燥剤には固形、液体などの種類があるが、最新の材料として注目されているハイドロゲルはスポンジ状の構造を持つ。

米アリゾナ州立大学のポール・ウェスタホフ教授によると、非常に乾燥した環境でも空気中の水分を吸収し、体積が約10倍にも膨らむ。

MITのイブリン・ワン教授によると、ハイドロゲルはおむつに使われるのと同じ安価な材料で、吸収した水分を放出させるのに大きなエネルギーが必要ないという利点もある。

ハイドロゲルの研究は最近、爆発的に増えている。北極と南極を除けば世界で最も乾燥した地域とされる南米チリのアタカマ砂漠でも、ハイドロゲルと無機塩を混ぜた水分収集装置の実験が行われた。先月発表された結果によると、1日に1平方メートル当たり約380ミリリットルの飲料水が得られた。

米ネバダ州ラスベガスでの研究では、カエルやエアープランツ(着生植物)からヒントを得た新素材のハイドロゲル膜を使い、1日に約3.6リットルの飲料水を生成できると報告された。

一方で、この方法につきまとう「コスト」「収集量」という大問題を克服するのは極めて難しいと考える専門家もいる。