アンドロメダ銀河の多彩な姿 多波長・高解像度の観測画像まとめ

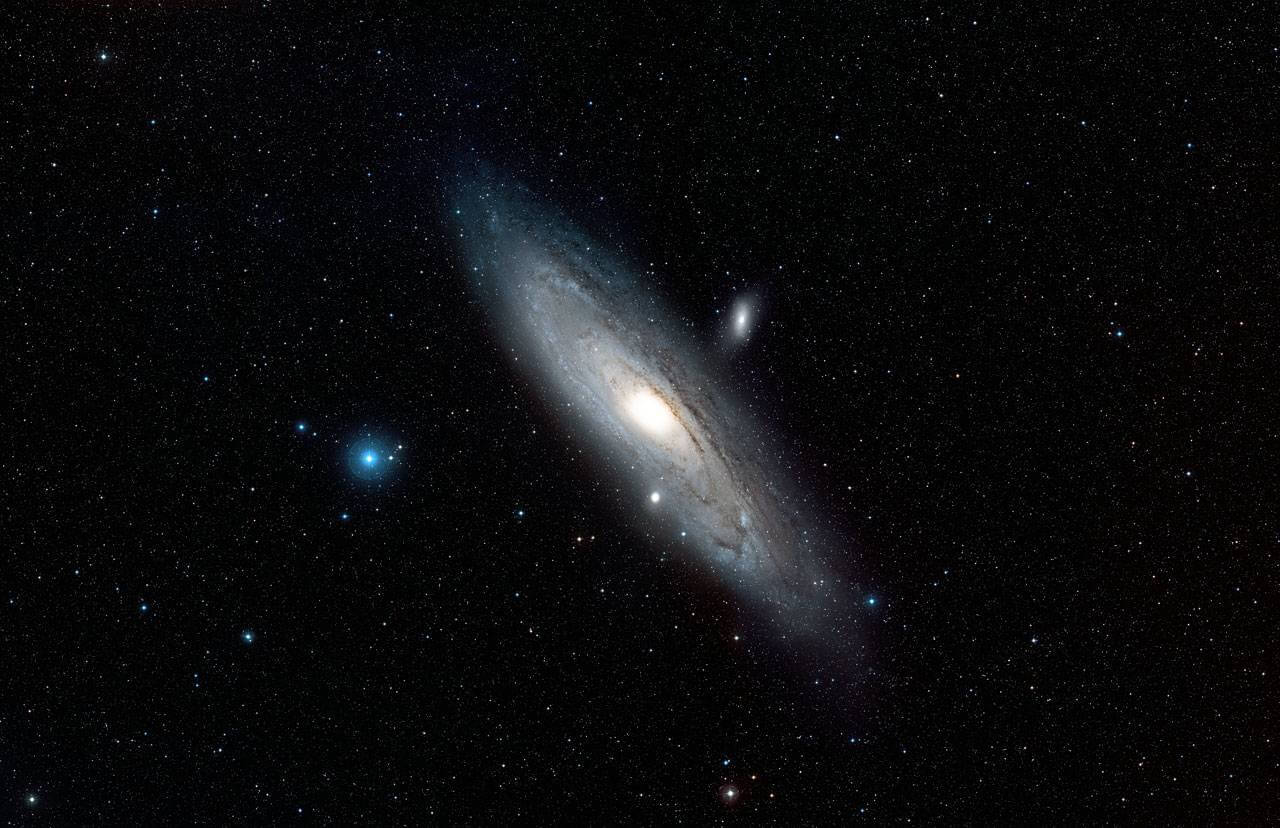

アンドロメダ銀河(Credit: ESA/Hubble & Digitized Sky Survey 2. Acknowledgment: Davide De Martin (ESA/Hubble))

アンドロメダ銀河(M31、Andromeda Galaxy)は、地球から約253.7万光年に位置する私たちに最も近い大型銀河です。本記事では、soraeがこれまで紹介してきた多波長・高解像度の画像を厳選し、各画像の簡単な解説と詳細記事をご紹介します。あわせて、近年の研究動向や将来予測(天の川銀河との相互作用シナリオ)についてもまとめました。

アンドロメダ銀河とは?

【▲ 約250万光年先の銀河「アンドロメダ銀河(M31)」(Credit: KPNO/NOIRLab/NSF/AURA/Adam Block)】アンドロメダ銀河(M31)は局所銀河群を代表する棒渦巻銀河に分類され、推定恒星数は1兆個超、直径は天の川銀河のおよそ2倍と見積もられています。北半球では秋から冬にかけて、暗い空の下で肉眼でも淡く確認できる天体として知られています。M31の構造や星形成の分布、衛星銀河群との相互作用は、銀河進化を理解する上で重要な観測対象です。

また、アンドロメダ銀河は、遠い将来に私達の天の川銀河と合体する可能性が以前より囁かれていますが、最新のシミュレーション研究では、アンドロメダ銀河と天の川銀河が必ずしも合体するとは限らない可能性が示されています。

アンドロメダ銀河の高解像度パノラマ画像(2025年1月)

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡(HST)の観測データを使って作成されたアンドロメダ銀河のパノラマ(Credit: Science: NASA, ESA, Benjamin F. Williams (UWashington), Zhuo Chen (UWashington), L. Clifton Johnson (Northwestern); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI))】銀河円盤を広域にカバーする高解像度パノラマで、渦状腕に沿うHII領域、暗いダストレーン、散在する星団まで精細に確認できます。

X線・赤外線・紫外線・可視光・電波を合わせたアンドロメダ銀河(2025年6月)

【▲ X線宇宙望遠鏡「チャンドラ」を運用するスミソニアン天体物理観測所のCXCが公開したアンドロメダ銀河(Credit: X-ray: NASA/CXO/UMass/Z. Li & Q.D. Wang, ESA/XMM-Newton; Infrared: NASA/JPL-Caltech/WISE, Spitzer, NASA/JPL-Caltech/K. Gordon (U. Az), ESA/Herschel, ESA/Planck, NASA/IRAS, NASA/COBE; Radio: NSF/GBT/WSRT/IRAM/C. Clark (STScI); Ultraviolet: NASA/JPL-Caltech/GALEX; Optical: Andromeda, Unexpected © Marcel Drechsler, Xavier Strottner, Yann Sainty & J. Sahner, T. Kottary. Composite image processing: L. Frattare, K. Arcand, J.Major)】X線・紫外線・可視光・赤外線・電波のデータを統合。X線は高温ガスや超新星残骸、紫外線は若い大質量星、可視光は銀河全体の形態、赤外線は塵の分布、電波は中性水素や分子ガスを示し、星形成サイクルを一望できます。

“星の大量移住”の証拠を発見(2023年3月)

【▲ 各ドットはアンドロメダ銀河の個々の星。色は視線速度場を示し、青=接近・赤=遠ざかり(Credit: KPNO/NOIRLab/AURA/NSF/E. Slawik/D. de Martin/M. Zamani)】銀河全体の年齢・運動分布(視線速度場)から、大規模な過去の合体事象に由来する外来星集団の存在が示唆されました。アンドロメダ銀河の形成史を制約する重要な証拠です。

赤外線で見た将来の星形成領域(2022年5月)

【▲ 赤外線で観測したアンドロメダ銀河(Credit: NASA, NSF, NAOJ, Hubble, Subaru, Mayall, DSS, Spitzer; Processing & Copyright: Robert Gendler & Russell Croman)】赤外線では塵の帯と星形成に適した物質の分布が際立ち、将来の星形成の“種”となる領域が浮かび上がります。

紫外線で見ると渦を巻かない(2021年8月)

【▲ 紫外線で観測したアンドロメダ銀河(Credit: NASA, JPL-Caltech, GALEX)】紫外線では若い星が卓越するため、渦状腕よりもリング状の星形成が強調されます。可視光像と比較すると、星形成の偏在が際立ちます。

文・編集/sorae編集部