260光年先の白色矮星が冥王星のような天体を破壊か ハッブル宇宙望遠鏡の観測データから

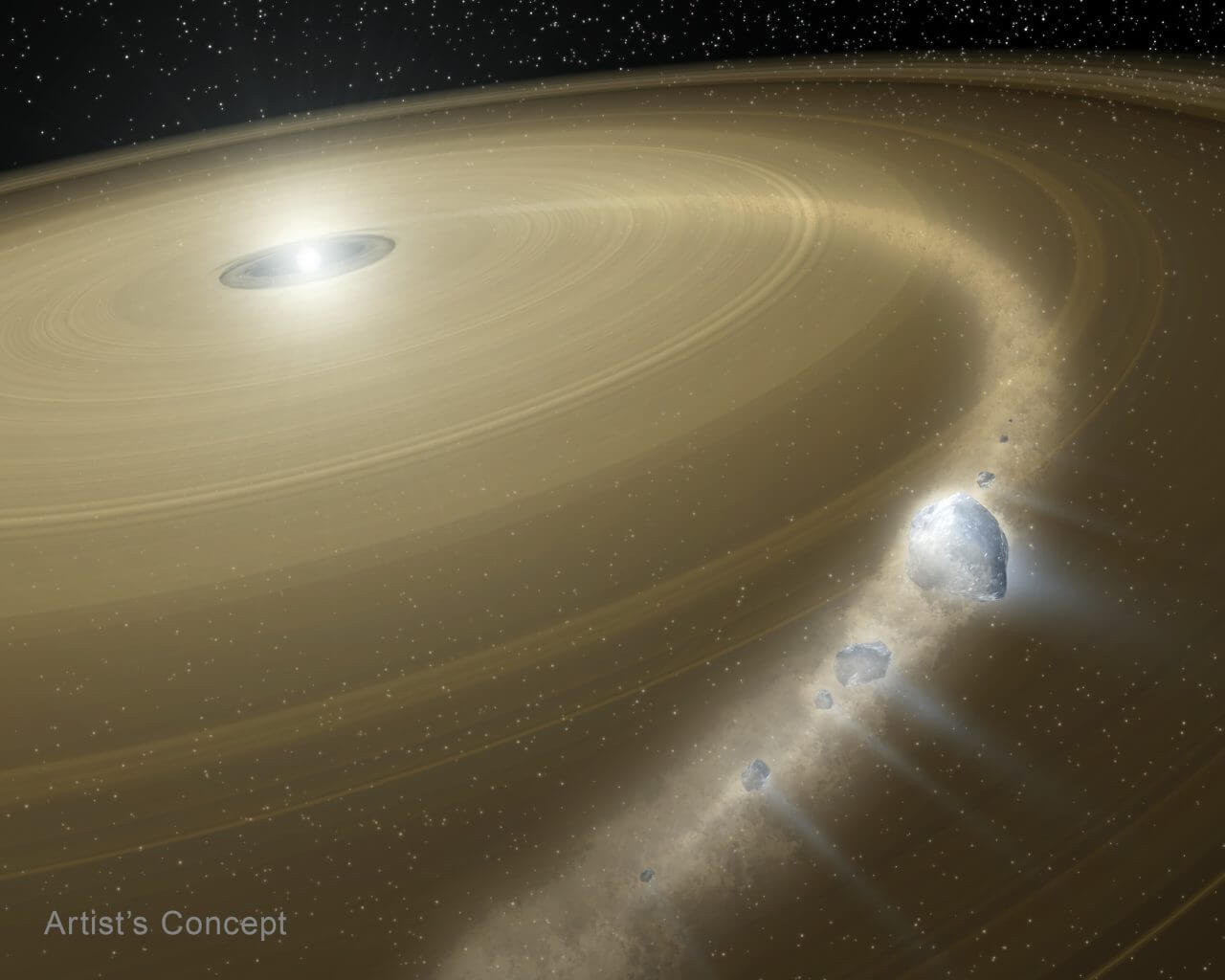

ウォーリック大学(イギリス)のSnehalata Sahuさんを筆頭とする研究チームは、ヘルクレス座の方向・約260光年先の白色矮星「WD 1647+375」に、太陽系でいえば冥王星のような天体の破片が落下した可能性を示した研究成果を発表しました。 白色矮星は水素またはヘリウムでできた大気を持ちますが、観測するとそれ以外の元素が検出されることがあります。こうした元素は比較的短い期間(数日から数百万年)で沈み込んでしまうことから、検出される元素は白色矮星の形成後に落下した天体の破片に由来するのではないかと考えられています。 研究チームはハッブル宇宙望遠鏡(HST)の「宇宙起源分光器(COS)」を使用してWD 1647+375の観測を行い、落下した破片の化学組成を分析。その結果、揮発性の高い炭素・窒素・硫黄や、水が存在したことを示唆する高い含有量の酸素、多量の窒素などが検出されました。 データをもとに研究チームは、白色矮星に落下した破片の約63.5%が氷(水の氷)で、残りは岩石と算出。大量の窒素もあわせて考えると、冥王星をはじめとする太陽系外縁天体に似た、太陽系外の準惑星の地殻とマントルの破片が落下したと研究チームは考えています。 冒頭のイメージ図では、右下に描かれた大きな破片がそれに該当します。ただし、WD 1647+375に落下したのが「もともと同じ惑星系に存在していた天体の破片」なのか、それとも「他の惑星系から飛来した天体の破片」なのかまでは、化学組成だけでは区別できないといいます。 現在は主系列星の段階にある太陽もまた、赤色巨星を経て数十億年後には白色矮星に進化すると考えられています。遠い未来の太陽系を誰かが観測すれば、現在私たちが観測しているWD 1647+375と同じような光景を目の当たりにするかもしれません。 太陽系外の準惑星の組成は、同様の天体の形成や進化を理解する上で重要な情報となります。研究チームは、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)でWD 1647+375を観測し、揮発性が高い物質である水や炭酸塩といった分子の検出を試みたいと考えています。 また、Sahuさんは現在太陽系を通過中の恒星間天体「3I/ATLAS」にも注目しており、岩石惑星に水が運ばれるプロセスをより深く理解するためにも、特に水の割合を知りたいと考えているということです。 参考文献・出典 NASA - NASA’s Hubble Sees White Dwarf Eating Piece of Pluto-Like Object Sahu et al. - Discovery of an icy and nitrogen-rich extrasolar planetesimal (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society)

sorae編集部