太陽系外惑星「TRAPPIST-1 d」をジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が観測 大気はあるのか?

「みずがめ座」の方向・約40光年先の赤色矮星「TRAPPIST-1(トラピスト1)」は、地球に似たサイズの太陽系外惑星が7個も見つかっていることでよく知られています。

今回、内側から3番目の惑星「TRAPPIST-1 d」の大気に関するジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)を使用した研究成果を、シカゴ大学/モントリオール大学のCaroline Piaulet-Ghorayebさんを筆頭とする研究チームが発表しました。

TRAPPIST-1 dで水・メタン・二酸化炭素は検出されず

TRAPPIST-1 dは地球と比べて直径が約0.79倍、質量が約0.39倍の惑星です。主星のTRAPPIST-1からは約0.02天文単位(太陽から地球までの距離の約2%)しか離れておらず、公転周期(その惑星の1年)は約4.05日という短さです。

「地球のようなサイズの太陽系外惑星」となると「生命存在の可能性」が気になるところですが、研究チームがジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の近赤外線分光器「NIRSpec」でTRAPPIST-1 dを観測した結果、地球の大気ではありふれている水・メタン・二酸化炭素といった分子は検出されませんでした。

ただし、現時点では水などの分子が検出できなかった理由を絞り込むには至っていません。火星のように希薄な大気なので検出が難しい可能性もあれば、金星の大気に存在するような高高度の雲が大気中の分子の検出をさまたげているのかもしれません。もちろん、大気がまったく存在しない可能性もあります。

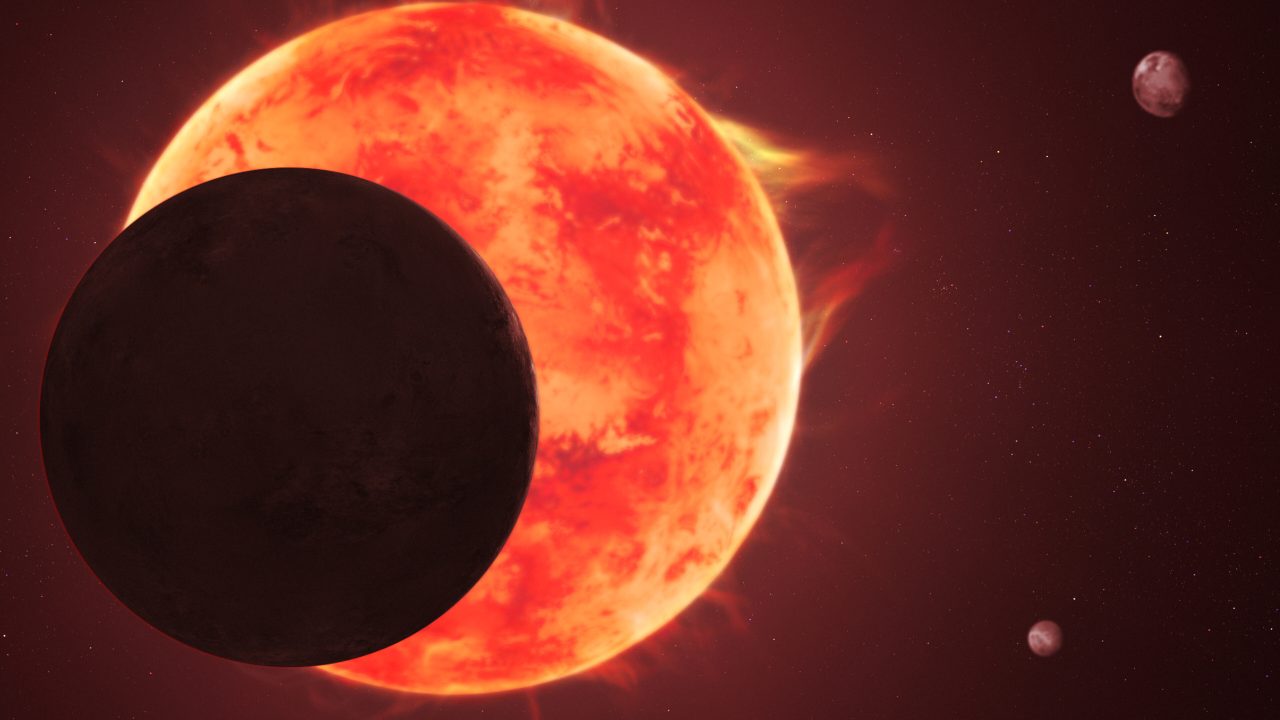

【▲ 赤色矮星「TRAPPIST-1」を公転する太陽系外惑星「TRAPPIST-1 d」(左手前)の想像図(Credit: NASA, ESA, CSA, J. Olmsted (STScI))】赤色矮星は天の川銀河ではありふれた恒星ですが、フレア(恒星表面の爆発現象)などが発生しやすい活動性の高い恒星としても知られています。その周りに惑星が形成されたとしても、赤色矮星が放つ紫外線・X線・恒星風によって大気を剥ぎ取られてしまう可能性が指摘されています。

ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡はこれまでにもTRAPPIST-1の惑星系を観測していて、内側から順番に「TRAPPIST-1 b」「TRAPPIST-1 c」の観測結果が報告されています。どちらも地球のような大気は持たないという結果で、今回報告されたTRAPPIST-1 dの観測結果も2つの惑星に続くものとなりました。

より外側の惑星に眼差しを向ける研究者たち

TRAPPIST-1に「地球に生息する生命にとって快適な環境の惑星が存在する」、という結果は今のところ得られていませんが、Piaulet-Ghorayebさんは「まだ希望は失われていません」とコメントしています。

これまでに大気の観測結果が報告されたTRAPPIST-1の3つの惑星はどれも主星に近く、そのなかでは一番外側のTRAPPIST-1 d(今回の研究対象となった惑星)であっても、ハビタブルゾーン(※)の内側の境界付近を公転しています。

しかし、さらに外側を公転する4つの惑星「TRAPPIST-1 e」「TRAPPIST-1 f」「TRAPPIST-1 g」「TRAPPIST-1 h」のうち、e、f、gの3つはハビタブルゾーンの中を公転しています。Piaulet-Ghorayebさんの言う「希望」とは、これら外側の惑星を指しているのです。

【▲ 赤色矮星「TRAPPIST-1」(左端)を公転する7つの太陽系外惑星の想像図。2018年2月時点での情報をもとに描かれている(Credit: NASA/JPL-Caltech)】フレアなどの影響は主星から離れれば離れるほど弱くなり、外側の惑星は大気を持つ可能性が高まるといいます。今後の観測でこれらの惑星に大気やそこに含まれる分子が検出される可能性はありますが、主星から離れれば惑星の温度も低くなるため、ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡をもってしても検出は困難なものになると予想されます。

7つの地球サイズの惑星が見つかっているTRAPPIST-1は、赤色矮星の周囲に形成された惑星が大気を保持できるのかどうかを理解する上で、貴重な情報を提供してくれる可能性があります。そしてその情報は、「私たちは孤独な存在なのか?」という問いかけの答えを得る上でも、重要なものとなることが期待されます。

※…大気を持つ惑星の表面に液体の水が存在し得る、恒星から一定の範囲にある領域。ゴルディロックスゾーンとも。

文/ソラノサキ 編集/sorae編集部