固体であり液体でもあり100℃でも溶けない「プラスチック氷」が発見される

固体・液体・気体。これは私たちがよく知る物質の相だ。じつは物質の相はほかにもあり、中には科学者が「エキゾチック(風変わり)」と呼びたくなるようなものある。

今回、初めて観測された「プラスチック氷VII」と呼ばれるのも、そんなエキゾチックな水の相の1つだ。

高温・高圧下でしか存在しないこの水の状態は、固体と液体の両方の特性を持ち、100度でも溶けないというまさしく風変わりなもの。

ただ風変わりなだけではない。それを理解することは、海王星・天王星・ガニメデなど、太陽系にある氷の惑星や衛星を理解するヒントにもなるのだという。

そもそも「プラスチック氷VII」という相は、そのネーミングからして風変わりだ。固体・液体・気体の3つの一般的な相は、その名前からどのようなものか想像できる。だが、プラスチックで氷でVIIとは一体どういうことなのか?

誰もが知っているように、水を冷やせばやがて凍って氷になる。このとき水の分子は規則正しく並んで結晶となり、自由な動きが制限されている。

この氷に圧力を加えると、その結晶構造が変化する。この構造は10種類以上が知られており、それぞれに番号が付けられている。

氷VIIは、そんな中でもとびきり高圧のときに形成される結晶構造で、きわめて高い密度を持つ。

そのために氷だというのに100℃の熱でも溶けないという驚きの性質があり、そのために「熱い氷」とも呼ばれることがある。

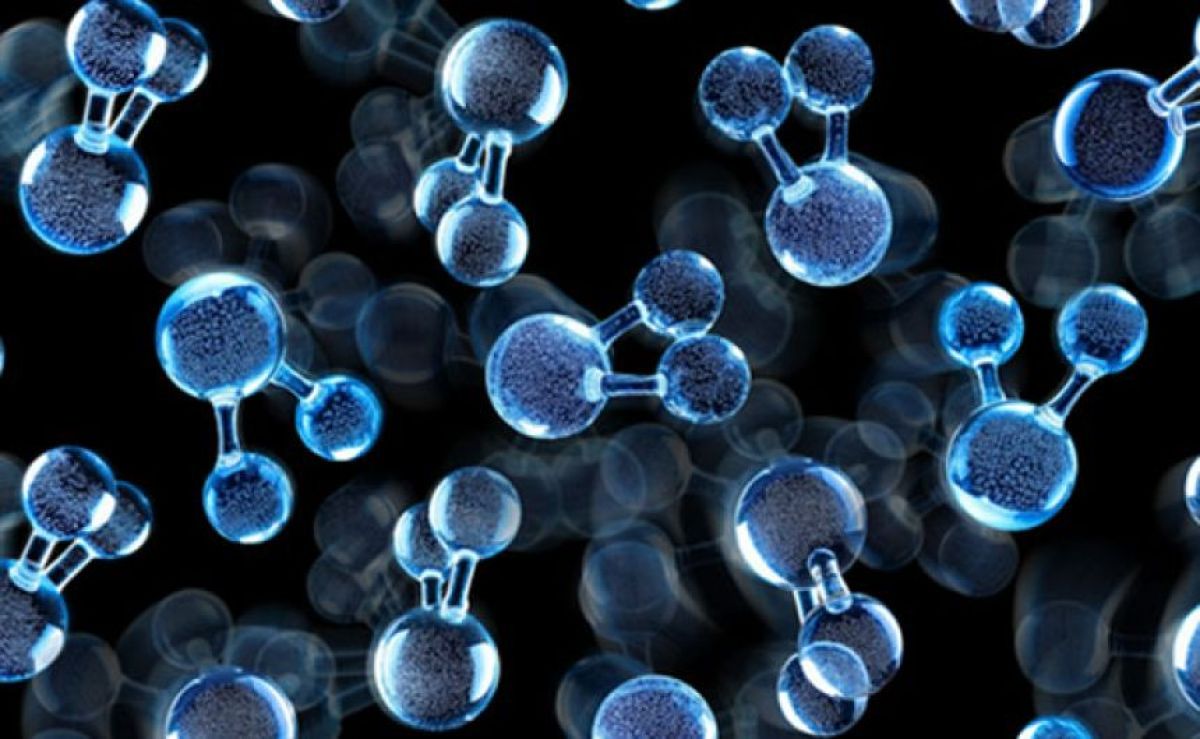

この画像を大きなサイズで見るプラスチック氷VIIの分子構造を図解したもの Institut Laue-Langevin Communications Office一方、プラスチックの意味は、氷と水の両方の性質を持っているということだ。

水の分子の動きは、物体が位置を変える運動(並進運動)と回転運動の2種類の運動でとらえることができる。

この2つの視点で見た場合、液体のときはそのどちらも起きている。氷ならば、どちらも止まっている。

だが、その中間の状態もある。それが「プラスチック相」と呼ばれるもので、この状態では水分子は結晶となり、並進運動は止まっている。

ところが回転運動は相変わらず続いている。氷のように固まっていながら、液体のように動いているのだ。

つまりプラスチック氷VIIとは、プラスチック相の氷VIIのことだ。

この相において、水の分子は、ガッチリとした立方格子を形成している。ところが詳しく見ていると、まるで液体のようにピコ秒(1兆分の1秒)単位で回転運動をしているのである。

この画像を大きなサイズで見る実験による水のP-T(圧力-温度)領域の相図数値シミュレーションによって予測されたプラスチック氷VIIの安定領域は、白い点線で示されている。この領域の圧力と温度は、実験で得られた融解線と一致するように調整されている。測定された熱力学的データは円(○)で示されており、色は各相の分類に対応している。過去の実験データは四角(□)で表されている。圧力の誤差範囲は、高圧等圧線で±0.5 GPa、融解点付近の熱力学的データでは±0.1 GPaである(融解点を基準に圧力を較正したため)じつはプラスチック氷VIIの存在自体は、15年以上前に行われた分子動力学的なシミュレーションによって、すでに予測されていた。

だが水をプラスチック氷VIIにするには、450~600 ケルビン(約176~326度)という高温と、大気圧の約6万倍(0.1~6 GPa)もの高圧が必要になる。

そんなとんでもない条件にある水を実際に観察できたのは、仏ラウエ・ランジュヴァン研究所が誇る最先端の中性子分光計のおかげだ。

この画像を大きなサイズで見るラウエ・ランジュヴァン研究所が誇る最先端の中性子分光計 image credit:Laue-Langevinそれによる準弾性中性子散乱法(QENS)では、物体の並進運動と回転運動を同時に調べることができる。それが今回のようなエキゾチック相の観察に強力なパワーを発揮するのだ。

こうして観察されたプラスチック氷VIIの分子の動きは、過去にシミュレーションで予測されたものよりもずっと複雑であるだろうことを物語っていたそうだ。

また氷VIIからプラスチック氷VIIへの変化を解析したところ、「スーパーイオン相」というまた別のエキゾチック相に続いている可能性も示唆されたという。

スーパーイオン相は、さらに高温・高圧で出現する不可思議な相で、この状態では水素が酸素結晶構造内を自由に散らばっている。

この画像を大きなサイズで見るこちらはラウエ・ランジュヴァン研究所のIN6/SHARPと呼ばれる機器 image credit:Laue-Langevinなお、普通に生活していてはまずお目にかかれないプラスチック氷VIIやスーパーイオン相だが、惑星科学の分野では非常に注目を集めているのだそう。

というのも、その性質を理解することは、ダイヤモンドの雨が降る海王星や天王星、あるいは太陽系最大の衛星ガニメデなど、太陽系にある氷惑星の内部構造や氷河の移動を理解するヒントになると考えられるからだ。

分子の移動と回転を同時に測定できる最先端の機器があれば、まだ知られていないエキゾチックな相が発見される可能性もあるそうだ。

この研究は『Nature』(2025年2月12日付)に掲載された。

References: Exotic observations at the ILL - ILL Neutrons for Society

本記事は、海外で報じられた情報を基に、日本の読者に理解しやすい形で編集・解説しています。