人類未踏の「マントル」、掘削は国際競争の様相…日本は深部の人工的な再現に成功

地球内部の「マントル」は人類未踏の領域だ。その性質を調べれば、地球の成り立ちや地震・火山の活動、気候変動や生命誕生の謎などを解き明かせる可能性がある。マントルの実像に迫る最新研究が日本で進んでいる。

水深6500メートル 日本潜水船が岩石採取

「地球内部は宝石箱だと実感した」。広島大の秋沢紀克准教授(マントル岩石学)は昨年6月、日本の有人潜水調査船「しんかい6500」で東北沖の水深約6500メートルへ潜り、高さ数百メートルの海底火山を調査。山肌で透き通った黄緑色のかけらを大量に含んだ岩石の露出面を見つけ、一部を採取した。

色の正体はマントル上部にある主要な鉱物「かんらん石」で、特に美しいものは8月の誕生石ペリドットと呼ばれる宝石になる。岩石は地下の圧力で構造や色が変わる。今回見つかったものは赤く輝くザクロ石も含まれており、最大で深さ100キロ付近のマントルからマグマとともに急上昇した「新鮮」な状態だとわかった。

マントルには炭素も貯蔵されており、二酸化炭素などの温室効果ガスとして存在する大気中と比べて多量だとされる。秋沢さんは「岩石の組成や採取場所から、地球内部の熱の変遷や炭素の循環がわかる。分析結果を遠い将来の気候変動の予測に役立てたい」と意気込む。

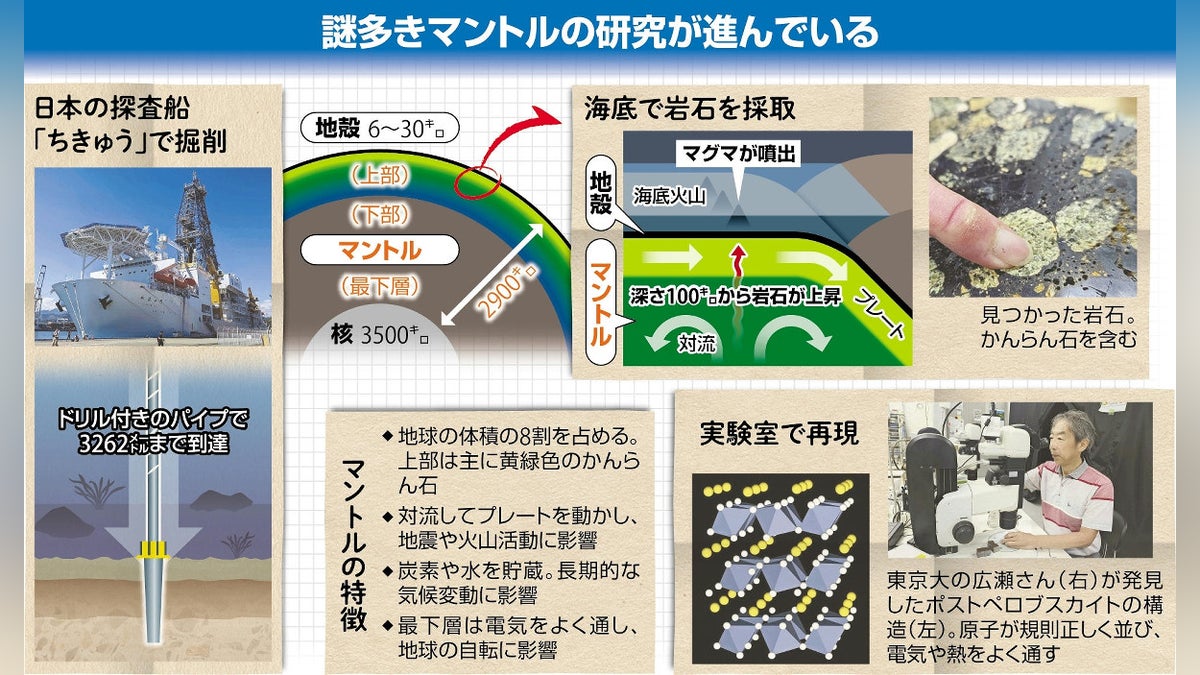

半径約6400キロの地球は地殻、マントル、核の領域に分かれ、マントルは厚さが約2900キロあり、地球の体積の8割を占める。固体の岩石だが高温高圧状態で柔らかく変形しながら対流しており、それにより、地球表面のプレート(岩板)が動き、地震や火山活動が引き起こされる。

マントルに到達するには地殻を陸地では約30キロ、海底では約6キロ、掘る必要がある。最初に到達を目指した米国は1950~60年代に「モホール計画」を掲げ、メキシコ沖で海底下約200メートルまで掘ったが、技術的・経済的理由で計画は頓挫した。

これを引き継いだ形の日本は2005年に地球深部探査船「ちきゅう」を建造。ドリル付きのパイプで地殻を貫通する計画があり、18年には紀伊半島沖で海底下3262メートルまで到達した。海洋研究開発機構の阿部なつ江主任研究員(岩石学)は「耐久性の高い装置の開発が必要だ。技術的には可能だが、改良資金の確保が課題だ」と話す。ちきゅうは1か月の航海に約10億円かかるケースもある。

中国も昨年、マントル到達を目標に掲げた初の掘削調査船「夢想号」を稼働させており、国際競争の様相も呈している。

簡単には到達できないマントルだが、日本独自の技術でマントル深部の状態を人工的に再現する実験には成功している。

東京大の広瀬 敬(けい) 教授(高圧地球科学)は、先をとがらせたダイヤモンドで上下から圧力をかけながらレーザーで加熱する装置で岩石を挟む実験を実施。マントル最下層部の深さ2600~2900キロの領域は、電気や熱を通しやすい鉱物ポストペロブスカイトでできていることを突き止めた。この領域が地球の自転を早めたり遅らせたりしている可能性が高いことも指摘した。

さらにマントルの下にある核に、地球の全海水の50倍に相当する水が水素の形で存在することも21年に明らかにした。

大量の水について、広瀬さんは、約45億年前の地球誕生時に「微惑星」と呼ばれる小天体とともに運ばれ、地球の中心部に閉じ込められたとみている。「地球表面に水がわずかに残った結果、陸地と海が共存することとなり、生物が多様に進化する環境が生まれた」と語る。

マントル研究は人類がこの世界を捉え直す鍵になるかもしれない。到達の朗報が待ち遠しい。