蓄膿症に使われている一般的な抗生物質はプラセボと差がなかった

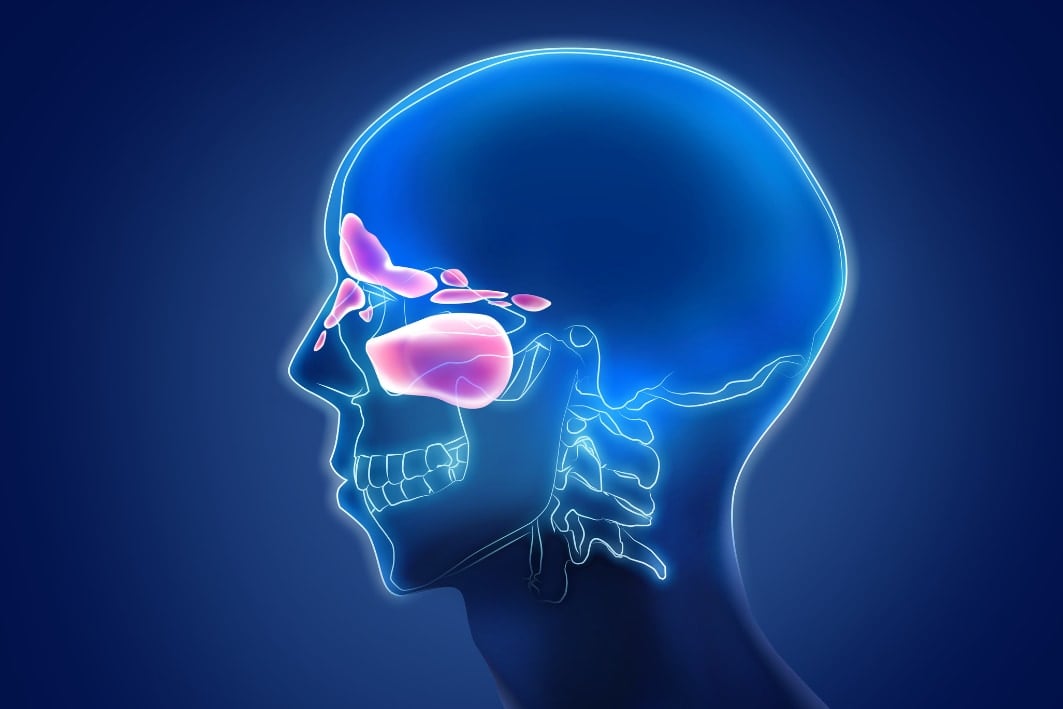

私たちがふだん呼吸するとき、鼻の奥には「副鼻腔(ふくびくう)」という小さな空洞がいくつもあり、空気の通り道や声の響きを良くする役割をしています。

ところが風邪やアレルギーなどの理由でこの副鼻腔が炎症を起こし、腫れたり膿(うみ)が溜まったりしてしまうことがあります。

こうした状態が短期間ならただの鼻炎ですが、数ヶ月以上にわたり長引くと「慢性副鼻腔炎」と呼ばれます。

日本では昔から「蓄膿症(ちくのうしょう)」という名前でよく知られています。

慢性副鼻腔炎になると、いつも鼻が詰まっていたり、鼻水が止まらなかったりします。

さらには嗅覚(匂いを感じる能力)が落ちたり、顔が痛く感じたり、頭がぼんやりする倦怠感が続くこともあります。

イギリスでは成人のおよそ10人に1人がこの病気を持っているといわれ、日本でも多くの人が悩まされています。

この病気の困ったところは、原因が1つではないという点です。

細菌やウイルスの感染が原因の場合もあれば、アレルギー体質や鼻の構造の問題が影響している場合もあります。

そのため「この治療法で必ず治る」という明確な解決策がなく、病院ではまず薬を使って症状を抑える治療が行われます。

薬で症状がよくなればそのまま様子を見ることが多いのですが、薬を長期間使っても改善しない場合は「手術」を検討するという流れが一般的です。

長期的な薬物治療として特によく使われてきたのが、「マクロライド系」という種類の抗生物質を少量ずつ毎日飲み続ける治療法です。

抗生物質というと、一般には細菌を殺して感染を抑える薬として知られています。

しかしこのマクロライド系の薬(例えばクラリスロマイシンという薬)には、菌を倒す以外にも鼻の粘膜の炎症そのものを鎮める働きがあると考えられてきました。

またこの薬は、一度に大量に使わず少しずつ毎日飲むことで、細菌が薬に耐性(効きにくくなる性質)を持ちにくいという利点もありました。

さらに少量で飲み続ければ体への負担も少なく、副作用もほとんどないと考えられていました。

そのため、医師たちは患者に数ヶ月間もこの薬を飲み続けさせる治療を広く行ってきたのです。

しかし、こうした治療法が本当に有効なのか、実は今まで十分に検証されていませんでした。

医師たちも「マクロライド系抗生物質を長期的に飲み続けると症状が軽くなる」という経験的な感覚を持っていたものの、それが本当に薬の効果なのか、あるいは単に時間が経ったことで自然に症状が落ち着いただけなのか、よく分からなかったのです。

医学の世界ではこうした「曖昧さ」をできるだけ取り除き、本当に効果がある治療法を見つけることが求められています。

特に抗生物質は使いすぎると細菌が耐性を持ってしまい、「本当に効いてほしいときに薬が効かなくなる」という大きな問題もあります。

もし慢性副鼻腔炎に対する抗生物質の長期投与が「実はあまり効かない」ことが分かれば、それは医療の現場にとっても、患者さんにとっても非常に大切な発見になります。

もう一つの課題は、治療法が統一されておらず医師の判断によって大きく変わってしまうことでした。

ある医師は抗生物質を長く使い続け、ある医師は早めに手術を勧めるといった違いがあり、実際に地域によって手術を行う割合が最大で5倍もの差があったという報告もあります。

こうしたバラつきがあると、患者さんはどの治療を信じたらよいのか迷ってしまいます。

だからこそ、「薬と手術のどちらが本当に良い治療なのか?」という問題に明確な答えを出すことが重要だったのです。

そこで今回、イギリスの研究チームは、この疑問を解決するための大規模な臨床試験(MACRO試験)を計画しました。

この研究の目的はとてもシンプルです。

「慢性副鼻腔炎の患者さんに対して、長期的な抗生物質治療と内視鏡手術のどちらが、症状改善や生活の質を高めるために本当に役に立つのか」を明らかにすることです。

さらに、この試験は数百人の患者を対象に行うことで、説得力のある科学的な証拠(エビデンス)を得ることを目指しました。