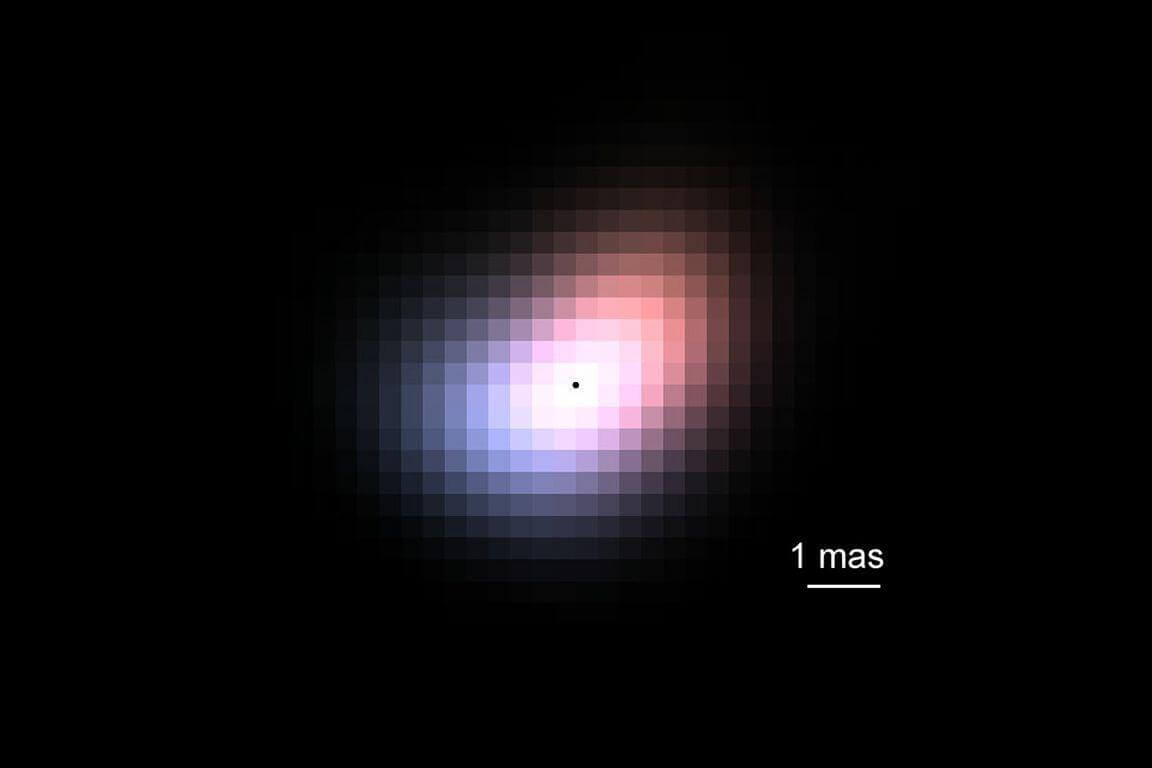

従来比5倍の高精度 すばる望遠鏡の新装置で観測した「こいぬ座β星」を取り巻くガス円盤

こちらは、すばる望遠鏡の新しい装置を使って観測された、約160光年先の恒星「こいぬ座β星(β CMi)」を取り巻くガス円盤の様子。

色は運動の向きに対応していて、青は地球に向かう方向、赤は地球から離れる方向を示しています。つまり、円盤は画像の左下が手前・右上が奥に向かうように回転していることになります。

【▲ すばる望遠鏡の分光装置「FIRST-PL」で観測した「こいぬ座β星」のガス円盤(Credit: Yoo Jung Kim/UCLA)】今回の観測で重要なポイントは、従来と比べて約5倍も高い精度で円盤をマッピングできたこと。観測の結果、円盤が非対称な構造を持つことが明らかになりました。

研究成果をまとめた論文の筆頭著者であるカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の博士候補生Yoo Jung Kimさんは、「このような円盤の非対称性を検出するとは予想していませんでした。今後、この特徴がどのようにして生じたのかを理論的に説明することが課題です」とコメントしています。

新装置を支えるデバイス「フォトニック・ランタン」

観測に使用されたのは、「FIRST-PL」と呼ばれる分光装置です。

分光装置は、電磁波の波長ごとの強さの分布であるスペクトルを得る「分光観測」を行うための観測装置です。天体からの光を分光することで、天体を構成する物質の組成を調べたり、特定の原子や分子が発する波長のずれをもとに運動の向きを調べたりすることができます。

【▲ すばる望遠鏡の分光装置「FIRST-PL」に組み込まれているフォトニック・ランタン(Photonic Lantern)。画像中の黄色はフォトニック・ランタンに入射する光の経路を示している(Credit: Sébastien Vievard/University of Hawai`i at Manoa)】FIRST-PLの大きな特徴であり、今回の観測成果をもたらしたのは、この装置に組み込まれている「フォトニック・ランタン(photonic lantern)」という特殊な光ファイバーです。

フォトニック・ランタンは、光の強度と位相の空間分布である「空間モード(spatial mode)」を利用して、高い空間分解能を得るためのデバイスです。望遠鏡に捉えられてフォトニック・ランタンに入射した光は複数の光ファイバー(※FIRST-PLの場合は19本)から出てきますが、それぞれの光はわずかに特性が異なります。この違いを分析することで、元の像を高い解像度で再構成できるというのです。

単一の望遠鏡で達成できる分解能の限界は回折限界と呼ばれていて、望遠鏡の口径に左右されます。また、地上の望遠鏡は大気を通過してきた天体の光を捉える都合上、大気のゆらぎの影響を受けるため、回折限界よりも低い分解能でしか観測することができません。

近年では、大気のゆらぎの影響を打ち消す補償光学(Adaptive Optics: AO)と呼ばれる技術が用いられるようになり、すばる望遠鏡にも極限補償光学装置「SCExAO(スケックス・エーオー)」が搭載されています。しかし、補償光学でも回折限界を超える解像度を達成することはできません。

ここにフォトニック・ランタンが加わることで、単一の望遠鏡でも回折限界を超える観測データの取得が可能になるかもしれないと、研究者は期待を寄せています。今回の観測を行った研究チームはFIRST-PLの試験運用を進めており、今後1年間で幅広い研究者が利用できることを目指しているということです。

【▲ すばる望遠鏡の外観(Credit: Sebastian Egner/NAOJ)】文/ソラノサキ 編集/sorae編集部