泥の中に息づく“電気生命体”が、電子工学に革新をもたらす

さらに、酸素濃度に応じて電子を還元する能力が極めて高いこともわかった。計測の結果、酸素還元の開始電位はマイナス70ミリボルトと極めて低かった。つまり、酸素との反応が非常に起こりやすいのだ。また、ミカエリス定数(酵素と基質の親和性を表す指標で、小さいほど高い親和性を示す)は4.5マイクロモルで、小さな酸素濃度の変化にも鋭敏に反応できる能力をもっている。

遺伝子のモザイク

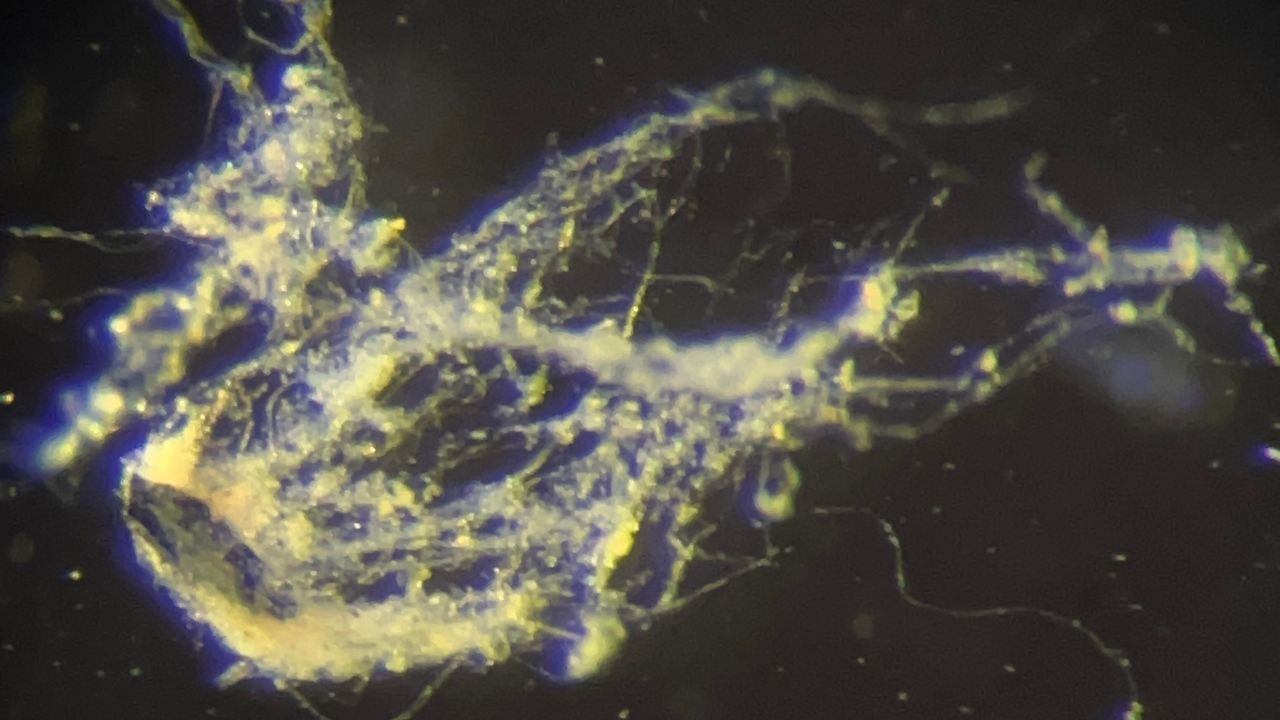

ゲノム解析の結果、この新種はCandidatus Electrothrix属とCandidatus Electronema属の両方の特徴をもつモザイクであることが明らかになった。生物学におけるモザイクとは、1つの個体の中で遺伝的に異なる細胞が混在する状態を指す。代表的な例が、電子輸送に関わるタンパク質の一種であるシトクロムだ。Candidatus Electrothrix属では単一のヘム(2価の鉄原子とポルフィリンから成る錯体)をもつシトクロムが使われているが、新種のCandidatus Electrothrix yaqonensisはCandidatus Electronema属と同様に2つのヘムをもつシトクロムを備えている。

この新種は塩分環境への適応方法も独特である。海水域に生息するCandidatus Electrothrix属は「ナトリウム輸送性NADH-キノン酸化還元酵素(NQR)」と呼ばれる電子伝達酵素を利用して浸透圧を調整している。一方、この酵素はCandidatus Electrothrix yaqonensisには存在せず、代わりに細胞膜を介してナトリウムイオン(Na+)とプロトン(H+)を交換する「ナトリウム・プロトン交換輸送体(NHE)」というタンパク質を複数備えている。これは塩分濃度が変動する汽水域ならではの環境に適応した結果だと考えられる。

研究チームによると、高い電気伝導性と環境適応力を併せもつ今回の新種は、将来的に生分解性の電子デバイスやバイオセンサーといったバイオエレクトロニクス分野における新たな材料として活用できる可能性を秘めている。また、堆積物中における酸化還元反応を促進する能力は、重金属や有機汚染物質の自然浄化にも役立つかもしれないという。

今後、さらに研究が進めばCandidatus Electrothrix yaqonensisに特有の鞘が形成されるメカニズムや、体内の導電性ファイバーが自己組織化される過程などが明らかになるだろう。泥の中に息づく“電気生命体”は、次世代の電子工学にどのような革新をもたらすことになるのだろうか。

(Edited by Daisuke Takimoto)

※『WIRED』による生物工学の関連記事はこちら。

Related Articles

雑誌『WIRED』日本版 VOL.56「Quantumpedia:その先の量子コンピューター」好評発売中!

従来の古典コンピューターが、「人間が設計した論理と回路」によって【計算を定義する】ものだとすれば、量子コンピューターは、「自然そのものがもつ情報処理のリズム」──複数の可能性がゆらぐように共存し、それらが干渉し、もつれ合いながら、最適な解へと収束していく流れ──に乗ることで、【計算を引き出す】アプローチと捉えることができる。言い換えるなら、自然の深層に刻まれた無数の可能態と、われら人類との“結び目”になりうる存在。それが、量子コンピューターだ。そんな量子コンピューターは、これからの社会に、文化に、産業に、いかなる変革をもたらすのだろうか? 来たるべき「2030年代(クオンタム・エイジ)」に向けた必読の「量子技術百科(クオンタムペディア)」!詳細はこちら。