原子が繰り広げる“永遠のダンス”、その動きを観測することに初めて成功

量子の世界では、静止しているように見える分子の中にも複雑で秩序立った動きが秘められている。分子を構成する原子が静止することは決してない。たとえ極限までエネルギーを失って絶対零度に近づいたとしても、量子力学において最もエネルギーが低い基底状態である零点エネルギーによって、原子は絶えず微細な振動を続けている。

これはハイゼンベルクの不確定性原理(粒子の位置と運動量を同時に正確には測定できないという量子力学の基本法則)に基づいた現象で、零点振動と呼ばれている。これまで長年にわたって、複雑な構造をもつ分子では原子の揺らぎの性質を直接捉えることは不可能だと考えられてきた。

こうしたなか、中規模分子であるヨードピリジンの11個の原子が互いに連動して揺らぐ様子を直接測定することに、このほどドイツの研究者たちが初めて成功した。「このように原子が結びついて決まったパターンで振動する様子を、基底状態の中規模分子で直接観測できた事例は今回が初めてです」と、ゲーテ大学教授で原子核物理学が専門のティル・ヤンケは説明する。

多様な原子のダンス

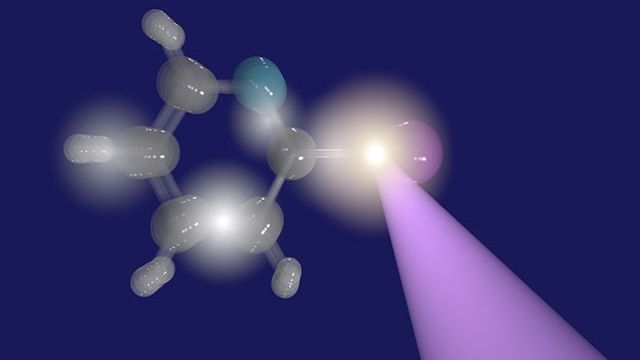

ヤンケらの研究チームは、ハンブルクにある世界最大のX線自由電子レーザー「European XFEL」を用いて、11個の原子からなる中規模分子のヨードピリジンにクーロン爆発を誘発させた。クーロン爆発とは、分子が極めて短時間で複数の電子を失ったときに、正電荷を帯びた原子が互いに強く反発して瞬時に飛散する現象である。

今回の実験では、European XFELの超高強度のX線パルスをヨードピリジンに照射して、多数の電子を一気に弾き飛ばしている。こうして飛び散った原子の運動量を、ゲーテ大学が長年かけて開発した反応顕微鏡「COLTRIMS」を使って高精度で計測することで、平均的な分子構造に生じる量子揺らぎの詳細なパターンを明らかにしたのだ。

ヨードピリジンは、電子と原子核の運動が複雑に絡み合う性質をもつことから、2つの原子から構成される二原子分子のように単純なモデルでは原子の振動パターンを説明できない。実際、ヨードピリジンの零点振動には27種類ものパターンが存在することが、今回測定されたデータからわかっている。振動パターンをダンスに例えるなら、バレエのような緩やかな動きから、タンゴのような激しい動きまで実に多様だったという。

量子力学の可視化

ヤンケによると、2019年にもEuropean XFELを使ってクーロン爆発を起こす実験があった。しかし、その目的は別にあり、当初は零点振動を検出することなどまったく意図していなかったという。

ところが、データの解析中に零点振動の兆候が見つかり、研究は大きく方向転換することになる。決定的な突破口となったのは、ハンブルクの自由電子レーザー科学センターの研究チームが提案した新たな解析アルゴリズムだった。

この新たな解析手法を導入することで、それまでバラバラの断片に見えていたデータがひとつの明瞭な物語を描き始めた。例えば、ヨードピリジンの零点振動を測定する場合、原子11個分の3次元座標を考慮しなければならないので、観測対象となる運動量空間は合計33次元に及ぶ。研究者たちは今回、独自のアルゴリズムで測定データから漏れた部分を補うことで、分子をつくるすべての原子の動きを同時に追跡できる仕組みを構築した。

原子が繰り広げる“永遠のダンス”を観測できた今回の研究成果は、零点振動という純粋な量子力学の現象を、より複雑な分子スケールで直接観測できることを示した点に大きな意義がある。これまでは二原子分子や三原子分子のような単純な系でしか原子の動きを追跡できなかったが、今後はより大きく機能的な分子にも応用できる可能性が開かれたからだ。

研究チームは現在、原子の動きだけでなく電子の動きそのものを捉えることを目標に、次の実験計画を進めている。電子は原子よりもはるかに速く動き、その運動もまた原子の振動に影響される。この“電子のダンス”を可視化できれば、分子のダイナミクスを短編映画のように記録できるかもしれないと、ヤンケは今後の展望を語る。

(Edited by Daisuke Takimoto)

※『WIRED』による物理学の関連記事はこちら。

Related Articles

雑誌『WIRED』日本版 VOL.56「Quantumpedia:その先の量子コンピューター」好評発売中!

従来の古典コンピューターが、「人間が設計した論理と回路」によって【計算を定義する】ものだとすれば、量子コンピューターは、「自然そのものがもつ情報処理のリズム」──複数の可能性がゆらぐように共存し、それらが干渉し、もつれ合いながら、最適な解へと収束していく流れ──に乗ることで、【計算を引き出す】アプローチと捉えることができる。言い換えるなら、自然の深層に刻まれた無数の可能態と、われら人類との“結び目”になりうる存在。それが、量子コンピューターだ。そんな量子コンピューターは、これからの社会に、文化に、産業に、いかなる変革をもたらすのだろうか? 来たるべき「2030年代(クオンタム・エイジ)」に向けた必読の「量子技術百科(クオンタムペディア)」!詳細はこちら。