部下の自信は“具体”で育つ 行動をほめる30秒フィードバック

【3行要約】・自己効力感の低さは日本人に多く見られる課題ですが、これを高める 方法として「言語的説得」の効果が注目されています。・グロービス経営大学院の教員である若杉氏は「自己効力感は心理的資本の一つで、VUCA時代に適した心の筋肉である」と指摘しています。・上司は部下の具体的な行動や能力を観察してメモし、それを直接フィードバックすることで、わずか30秒で部下の自信を育てられます。

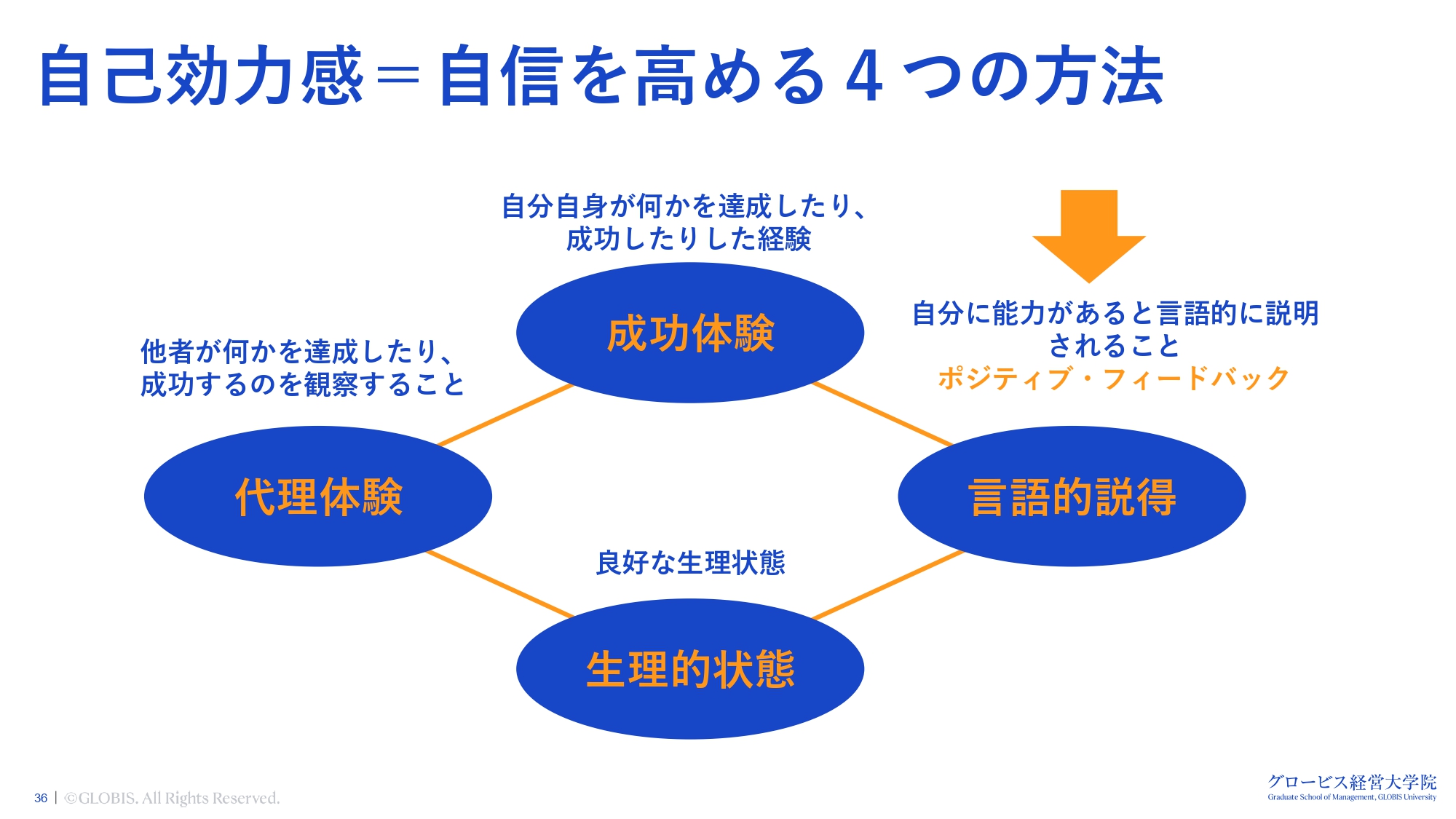

若杉忠弘氏:さぁ、ケース4にいきましょう。「自信がありません」。これはよく聞くお悩みです。「メンバーに自信がない、メンバーの自己肯定感が高くないのですがどうしましょう?」どうやったら、元気づけられるか。みなさんも悩んだことはありませんか? (部下から)「私、この仕事をやり遂げる自信がないんです」「足手まといになっているようで苦しいです」。さぁ、みなさんだったらどうしますか? という問いですね。自信がないというのは、心理学の用語で「自己効力感がない」と言ったりします。自己効力感は何かというと、この課題や状況をうまくやり遂げられるという感覚のことです。これは、仕事をやる上で絶対にプラスになります。だいたい今の仕事って、答えがないですよね。難しい仕事になればなるほど、できるかどうかがわからなくないですか? そういう状態に対して「なんか、やれる気がする」という感覚です。自己効力感があると、まずメンバーが幸せになれます。パフォーマンスが向上します。折れない心が育ちます。それから、試行錯誤する力がつきます。今VUCAと言われていて環境変化が速いと言われています。(自己効力感は)こういった時代に適した、心の筋肉なんですよ。自己効力感は、心理的資本、サイコロジカル・キャピタルの1つだと言われています。最近、人的資本と言いますよね。要は私たちには本当に心の資本があるんですよ。サイコロジカル・キャピタル。その1つ重要なキャピタル、つまり資本が、この自己効力感と言われています。 各国の比較は、ちょっと慎重に行う必要があるのですが、日本人は、この自己効力感が低い傾向にあることが指摘されています。もちろん日本人はアンケートに控えめに答えるので、単純には比較はできないんですけれども。(スライドを示して)日本はどこにあるか、みなさんはわかりますか? 黒い棒がボコッて下がっているところが、日本人の自己効力感です。そんなに高くないんですね。 さぁ、どうするかです。この自己効力感を高める方法は、実は4つあります。成功体験をすること。代理体験をすること、他者が何かを達成したり成功したりするのを観察すること。良好な生理状態、健康ですね。健康でいると、バイタリティになって自信が出やすいです。それから今日話したいのは、4つ目の言語的説得です。誰かに励まされるということです。誰かにポジティブなフィードバックを言われるということです。みなさんも困難な状況を諦めようと思っていたのに、誰かに励まされてやろうと思ったきっかけはありませんか? 先生だったり、恩師だったり、上司だったり、先輩だったり。その一言をかけてあげるということです。さぁ、どう一言をかけてあげるかということなんですけども。具体的な行動や能力を取り上げます。非常にシンプルです。部下がいいプレゼンをした時に「今日のプレゼン、良かったね」(と伝える)。これは普通です。 もっと具体的に指摘してあげます。「聴衆の表情から疑問を感じ取って、『ここまでで不明な点はありますか?』と確認していましたね。あれは良かったですね」というふうに、具体的な行動や能力を、なるべく具体的に伝えてあげます。これは観察をしていないとできません。みなさん、今日交流したメンバーの良い行動、良い能力を具体的なレベルで3つ指摘できますか? なかなか難しいですよね。でも、観察すればできます。そして見つけたら、ノートを取ってください。なるべく具体的に書いてください。今度そのメンバーに会った時に、それをそのまま伝えてください。「あの行動良かったね」「あの能力良かったね」「あの力良かったね」というふうに、やってください。スマホのメモ帳に書いて(良い点を)見つけたらそれを具体的に書いていくだけです。書かないと忘れて「今日のプレゼン良かったですね」という抽象的なフィードバックしかできなくなります。簡単です。観察してください。見つけてください。見つけたら具体的にメモを取ってください。そして、それをそのまま本人に伝えてあげてください。これは30秒もかかりませんから、ぜひやっていただきたいなと思います。そうすると、メンバーは「あぁ、この上司は私のことをよく見ているんだ」と、絶対に思います。自己効力感が高まります。上司とメンバーの人間関係が良くなります。実はこの方法は、子育てにも使えます。というわけで、ポジティブ・フィードバック。良い行動や能力を具体的にフィードバックしようということですね。 というわけで、そろそろ時間ですね。3つのアプローチ。レンズを変える、それから環境を変える、人を変える。今日、レンズを変えるという意味では、仕事の意味を見つけてもらうという話をしました。環境を変えるという例では、心理的安全な職場を作るという話をしました。そして人を変えるという意味では、メンバーの自己効力感という心理的資本を鍛えてあげるという話をしました。ぜひみなさんも、今日の話から学んで、明日から実践していただければうれしいなと思います。どうもありがとうございました。(会場拍手)

![[プロモーション]【500人調査】片付けが進まない背景に 「捨てるかどうか」の判断疲れ 「片付け・整理整頓に関する意識調査」を実施](https://image.trecome.info/uploads/article/image/458d3fbb-219e-40fc-a458-1b7a90a07fa8)