ヤムさんとの出会いはフィクションだが 『あんぱん』やなせたかしがヒーローの顔に「アンパン」を選んだ理由とは

最初はおじさんの顔だったアンパンマンが、アンパンの顔になった「本当の理由」を知ってますか?

NHKの連続テレビ小説『あんぱん』は、『アンパンマン』の作者、やなせたかしさんと妻の暢(のぶ)さんの人生をモデルにした物語です。第24週「あんぱんまん誕生」の第120話では、ついに顔がアンパンでできた、おなじみの「アンパンマン」が描かれ、121話では1973年の絵本『あんぱんまん』(フレーベル館)が発売されました。

やなせさんはなぜアンパンマンの顔をそれまでのおじさんの顔から、アンパンの形に変えたのでしょうか。

やなせさんは単なるかわいらしいデザインにしたくて、顔をアンパンの形にしたのではありません。彼は自伝『アンパンマンの遺書』(岩波現代新書)で、絵本『あんぱんまん』を描いたときの気持ちをこう語っています。

「この最初の絵本で、ぼくが描きたかったのは、顔を喰べさせて、顔がなくなってしまったアンパンマンが空を飛ぶところだ。顔がないということは、無名ということ。ボオ氏と考え方は同じである」

「ボオ氏」とは、やなせさんが週刊誌の懸賞マンガに応募してグランプリを獲得した作品の登場人物です。まだまだ漫画家として無名だった自分を重ね合わせた、顔の見えない、匿名性の高いキャラクターでした。『あんぱん』でも『ボオ氏』が描かれたエピソードが登場します。

顔がなくなったまま飛び続けるキャラクターには、やなせさんの「正義」についての考え方が投影されていました。絵本『あんぱんまん』のあとがきには、このように書いています。

「ほんとうの正義というものは、けっしてかっこうのいいものではないし、そして、そのためにかならず自分も深く傷つくものです。そしてそういう捨身、献身の心なくしては正義は行えません」

「あんぱんまんは、やけこげだらけのボロボロの、こげ茶色のマントを着て、ひっそりと、はずかしそうに登場します。自分を食べさせることによって、飢える人を救います。それでも顔は、気楽そうに笑っているのです」

つまり、お腹を空かせている人に食べ物を与えるという「逆転しない正義」を行うヒーローは、かっこよくなくて、無名で、献身的で、自分の顔を平気で分け与えるような存在だと、やなせさんは考えていました。自分の顔を分け与えるなんて、究極の「捨身」であり「献身」です。だから、おじさんの顔ではなく、アンパンの顔である必要があったのです。

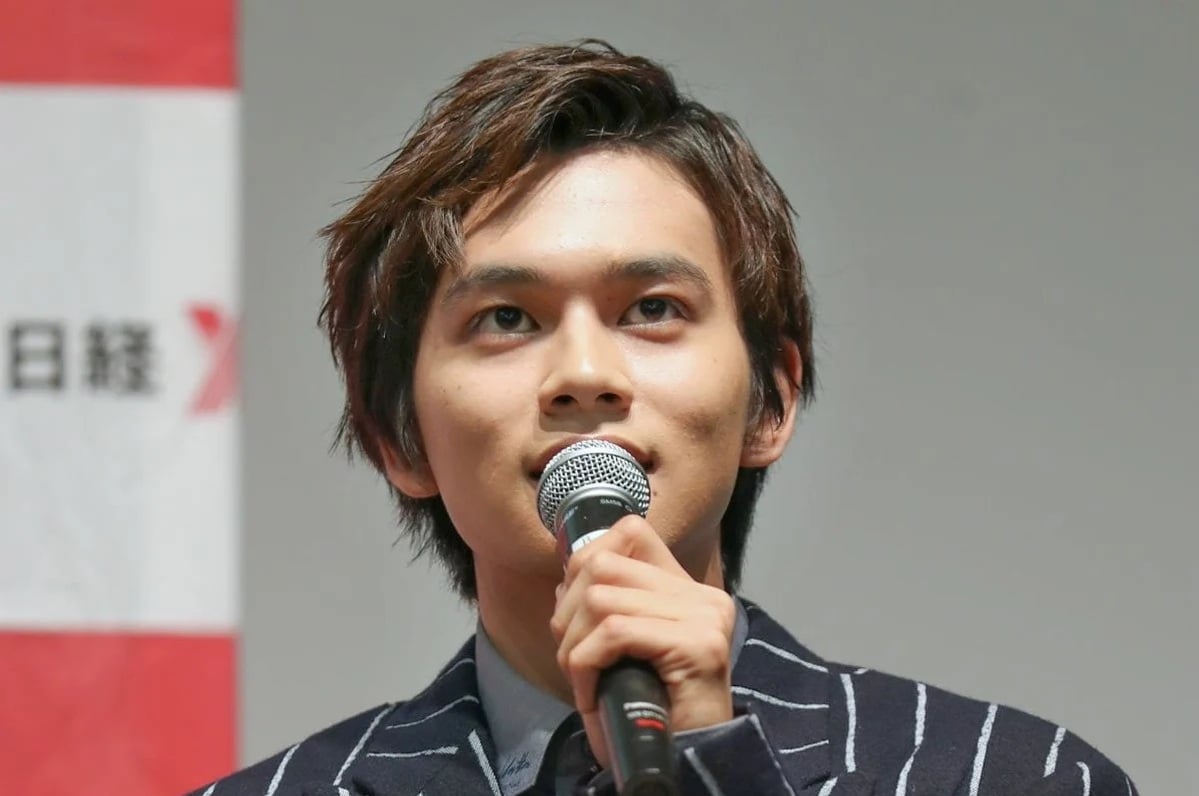

では、なぜ数ある食べ物のなかで、「アンパン」でなければいけなかったのでしょうか。『あんぱん』では、ドラマオリジナルのキャラであるヤムさんこと「屋村草吉(演:阿部サダヲ)」が焼いてくれたアンパンが、「のぶ(演:今田美桜)」や「嵩(演:北村匠海)」にとって、大切な思い出の味になっていました。やなせさんにも、アンパンに関して強烈な思い出があったといいます。

まだ子供だった頃、やなせさんは遠くの町へ遊びに行って、財布を落としてしまったことがありました。何も食べることができず、電車の切符も買うことができなかったやなせさんは、線路を10km以上歩いて帰るつもりで駅に行きます。

すると、そこで友人とそのお母さんに偶然出会って、助けてもらったそうです。そして、帰りの電車のなかで食べさせてもらったのがアンパンでした。そのときのことを、やなせさんはこう振り返っています。

「アンパンはぼくの食道にしみ、胃の粘膜にしみ、心にしみた。(中略)ぼくはその時に思った。本当のスーパーマンは、ほんのささやかな親切を惜しまないひとだと。そして、そういう話をいつかかきたいと子供心に考えたのです」(『熱血メルヘン怪傑アンパンマン』サンリオ)

顔がなくなったまま飛び続けるヒーローというアイデアと、やなせさんの子供の頃の思い出が結びついて、顔がアンパンのアンパンマンが誕生したのです。「自分さえよければいい」「自分がよければ他人はどうなってもいい」と考える人が増えた時代に、アンパンマンのようなヒーローが生まれて人気になったのは、ひとつの救いのような気がします。

(大山くまお)