ノーベル経済学賞研究で「日本人の給与が上がらない理由」がわかった…日本の生産性を下げた"悪しき文化" 破壊を恐れず、創造を設計する「賃金上昇国家」へのロードマップ

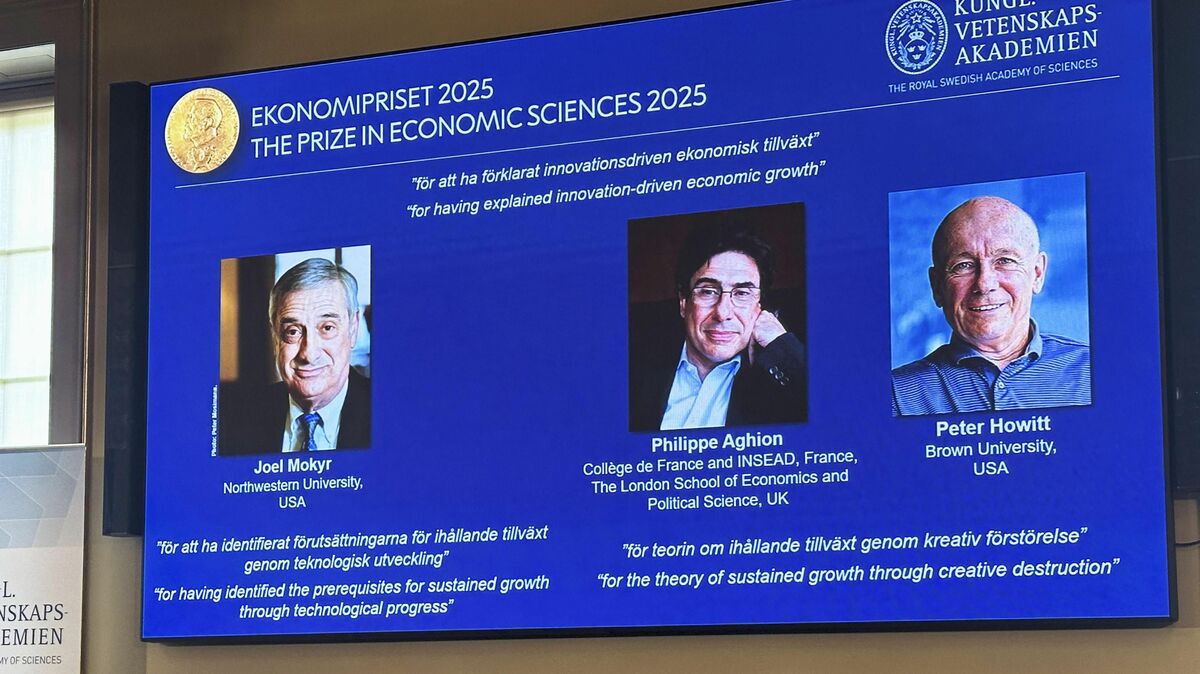

スウェーデン王立科学アカデミーは13日、2025年のノーベル経済学賞を米ノースウエスタン大のジョエル・モキイア教授と仏コレージュ・ド・フランスのフィリップ・アギヨン教授、米ブラウン大のピーター・ホーウィット教授の3氏に授与すると発表した。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「アギヨン=ホーウィット理論は、日本が賃金を上げ、経済を再興するためのヒントになる」という――。

写真提供=共同通信社

ノーベル経済学賞を(スクリーン左から)ジョエル・モキイア氏、フィリップ・アギヨン氏、ピーター・ホーウィット氏に授与すると発表した記者会見=13日、ストックホルム

2025年のノーベル経済学賞は、経済成長を「創造と破壊の連鎖(creative destruction)」として捉え直した3人の経済学者――フィリップ・アギヨン(仏)、ピーター・ホーウィット(カナダ)、ジョエル・モキイア(蘭)に授与された。

この受賞は、単なる理論の顕彰ではない。それは、成熟社会が停滞を脱し、再び成長を取り戻すための「知の再設計」に対する評価でもある。

1. シュンペーターの予言を数学で再起動した理論

アギヨン=ホーウィット理論の源流は、20世紀初頭の経済学者ヨーゼフ・シュンペーターの洞察にある。シュンペーターは「資本主義の本質は創造的破壊にある」と喝破した。つまり、資本主義とは、安定ではなく絶えざる変化と入れ替えの連鎖を本質とするシステムだという。

しかし、シュンペーターの理論は直感的ではあったが、実証・政策設計には使いづらかった。彼が描いた「イノベーションが旧技術を駆逐するダイナミズム」を、定量的・政策的に操作可能な形に翻訳したのが、アギヨンとホーウィットである。

二人は1992年の論文「A Model of Growth through Creative Destruction」(Econometrica, 60(2) 掲載)で、資本主義の動態を数式で描いた。

その核心は次の式である。

成長率 g=λ×lnf()(1+γ)g=λ×\ln(1+γ)g=λ×ln(1+γ)

ここで、

・λ(ラームダ)=革新頻度:どれだけ頻繁に新しい技術・企業が生まれるか

・γ(ガンマ)=改良幅:一回の革新でどれだけ生産性が向上するか

この式は、経済成長を「技術革新の数と質の掛け算」として定義したものである。すなわち、成長とは、創造(innovation)が破壊(淘汰)を生み、淘汰がまた次の創造を呼ぶ「動的均衡」である。

このモデルにより、アギヨンらは「経済成長は外生的(天から降ってくるもの)ではなく、社会の構造と制度によって内側から生み出せる」ことを明示した。言い換えれば、国家は“成長の設計者”になれるという革命的発想である。

2. モデルの骨格:創造・破壊・成長・制度の4段階構造

アギヨン=ホーウィットモデルは、経済を次の4段階で説明する(図表1)。

筆者作成 Copyright © Michiaki Tanaka All rights reserved.(図表1)

この4段階が循環し続けるとき、経済は停滞せず進化する。

逆にいずれかの歯車が止まると、成長も止まる。日本の長期停滞はまさに、創造の少なさ、破壊の遅れ、成長の浅さ、制度の硬直という4つの歯車が同時に摩耗している結果である。

Page 2

いま、日本社会における最も根源的な問いはこうだ。

なぜ賃金は上がらないのか。

そして、どうすれば物価上昇を上回る「構造的な賃金上昇」を実現できるのか。

その答えを与えるのが、ノーベル経済学賞を受けたアギヨン=ホーウィットの「創造的破壊」理論である。この理論は、賃金上昇を「政策や企業努力の副産物」としてではなく、技術革新と社会制度の“設計された連鎖”の帰結として位置づけている。

1. 賃金上昇の“数式”で考える

アギヨン=ホーウィット理論の中核方程式はこうだ。

成長率 g=λ×lnf()(1+γ)g=λ×\ln(1+γ)g=λ×ln(1+γ)

ここで、λ(革新頻度)は新しい技術・企業がどれだけ生まれるか、γ(改良幅)はその革新がどれほど生産性を押し上げるかを意味する。つまり、成長とは創造(innovation)の頻度と質の掛け算で決まる。

さらに、賃金上昇の実質的な構造は次のように整理できる。

実質賃金成長≒労働生産性成長-マークアップ上昇+労働分配率の上昇

この二つの式を重ねると、賃金上昇とは次のように読み替えられる。

・λを上げる(新陳代謝を高める)ことで、生産性と競争力が向上し、

・γを拡大する(技術と人材を深める)ことで、付加価値が高まり、

・適度な競争と利益分配制度で、成果が賃金へ波及する。

この連鎖を「国家と企業の設計原理」にすることこそ、“創造的破壊による賃金上昇エンジン”の本質である。

2. 日本の問題:賃金が上がらないのは、創造が足りないから

日本経済の賃金停滞を「分配問題」として論じることは多い。しかし、アギヨン理論の観点から見れば、真の原因は生産性と新陳代謝の停滞にある。日本の起業率はOECD平均の半分以下、倒産率も低く、企業の平均寿命は30年を超える。

これは「安定」ではなく、「動かない構造」である。経済は生き物だ。創造がなければ新しい産業も雇用も生まれず、破壊がなければ資源は動かない。結果として、労働や資本の投下量ではなく、技術や仕組みの革新によって生産性をどれだけ向上できたかを示す指標である全要素生産性(Total Factor Productivity、TFP)は上がらず、賃金上昇のエネルギーも生まれない。日本の賃金停滞とは、言い換えれば「創造されず、破壊されず、よって成長しない経済」なのだ。

Page 3

アギヨン=ホーウィット理論の価値は、抽象理論ではなく実証と制度設計に耐えうる「設計理論」であることにある。それを示すのが、三つの国の事例だ。

アギヨンらの実証研究によれば、米国では特許件数の増加とともに、新規企業設立率と旧企業退出率の双方が上昇した。特許=知識の累積が、創造(entry)と破壊(exit)を同時に活性化させ、生産性成長(TFP)を押し上げたのである。ここで見えてくるのは、創造と破壊が対立するのではなく、共進化する関係だという真実だ。

(2)韓国:危機が制度を破壊し、新たな成長を生んだ

1997年のアジア通貨危機は、韓国経済にとって「制度的破壊」だった。IMFの支援条件として財閥構造の独占が是正され、結果的に新しい企業の参入が急増。これにより革新頻度λが高まり、生産性成長率が再びプラスに転じた。制度の破壊が、経済の創造を導いた典型例である。

(3)デンマーク:破壊の痛みを吸収する制度設計

アギヨンが最も高く評価するのは、デンマークの雇用と社会保障のハイブリッド制度である「フレキシキュリティ〈Flexicurity=flexibility(柔軟性)+security(安全)〉」制度だ。解雇ルールの明確化(柔軟性)+所得補償(安全網)+再教育(再挑戦)という三位一体構造により、破壊を止めずに社会を安定化させることに成功している。アギヨンはこの仕組みを、まさに自らの理論の「社会実装版」と呼ぶ。

4. 国家は「投資家兼保険者」として創造的破壊を支える

アギヨン理論の最も現代的な意義は、国家の役割の再定義にある。彼は「国家は“投資家(Investor)兼保険者(Insurer)”でなければならない」と明言する。つまり、国家は創造を促すためにリスクを取り(投資家として)、破壊の痛みを社会保障で吸収する(保険者として)必要がある。

“To reconcile flexibility with security is the key to a dynamic yet cohesive society.”

(柔軟性と安心を両立させることが、ダイナミックで一体的な社会の鍵である)

この言葉はアギヨンらの著書『The Power of Creative Destruction: Economic Upheaval and the Wealth of Nations』(Harvard University Press, 2021)に記されており、アギヨン理論の倫理的側面を象徴している。経済成長とは単に生産性の上昇ではなく、変化を受け入れながら幸福を守る社会システムの再構築なのである。

5. 理論の本質:成長は自動的には続かない

アギヨン=ホーウィットの最大のメッセージは、「成長は自動的には続かない」という冷徹な事実だ。かつての日本のように「技術があれば自然に成長する」という時代は終わった。いま必要なのは、創造・破壊・成長・制度の4段階を“設計可能な連鎖”として運用する力である。

日本が賃金上昇を持続させるためにすべきことも、この連鎖を社会全体に再構築することに他ならない。

6. 創造的破壊は「進化の倫理」である

アギヨン=ホーウィット理論は、単なる経済モデルではない。それは「進化を恐れず、痛みを設計する社会哲学」である。創造がなければ活力が失われ、破壊がなければ創造は生まれない。成長はこの二つの緊張の中からしか立ち上がらない。創造的破壊とは、壊すことではなく、再び生き直す力である。

この思想こそ、人口減少・高齢化・長期停滞という三重苦に直面する日本に必要な“現代の生存戦略”であり、次章では、この理論を日本の賃金上昇戦略へと具体的に落とし込んでいく。

Page 4

アギヨン理論が教える第一の原則は、「賃金を上げたければ挑戦の数を増やせ」である。λ(革新頻度)が上がれば、新技術・新企業・新職種が生まれ、経済全体の「挑戦密度」が上昇する。

▼国家レベルでは

・規制サンドボックスの常設化:AI、医療、建設、金融など、挑戦を許容する社会実験の恒常化。

・起業コストの低減:法人設立や登記、社会保険負担を軽減し、起業を「常識」にする。

・大学発ベンチャーの事業化支援:研究成果を社会実装へ接続する仕組みの整備。

▼企業レベルでは

・内部起業制度の再設計:Amazonのように「社内の課題解決を外部提供」に転化する自己破壊文化を育てる。

・小チーム・A/B実験文化:革新頻度を構造的に最大化する組織デザイン。

λが上がれば、新しい産業が生まれ、新しい労働需要が生まれる。結果として、労働市場が「高付加価値側」に動き、賃金が底上げされる。

4. 破壊を正常化する――「終わりを設計する国」へ

創造が進むためには、破壊が制度的に許されなければならない。日本では長く、倒産を「恥」とし、撤退を「失敗」と見なす文化が根強い。しかし、アギヨン理論において破壊は創造の前提であり、経済の再生プロセスである。

▼政策的課題

・倒産、再挑戦制度の迅速化:破産を再起のプロセスへ変える。

・経営者保証の撤廃:挑戦のリスクを制度的に軽減。

・補助金のサンセット化:低生産性産業への支援を段階的に縮小し、リスキリング投資へ転換。

破壊を止めることは、創造を止めることに等しい。「終わり」を設計できる国だけが、「始まり」を生み出せる。

5. γを拡大する――「学びと技術」で賃金の深さをつくる

次の鍵はγ(改良幅)、すなわち1回の革新の深さである。これを高めるためには、技術投資と人材投資を「二軸一体」で進めることが重要だ。

▼技術の深化

・AI、半導体、グリーン、医療DXなどへの集中投資:国家R&D支援と民間税制優遇を一体化。

・Compute & Data Commons(コンピュート&データ・コモンズ、共有研究基盤)の整備:AI・科学・製造などの共通計算資源を開放。

・中小企業の採用側イノベーション:ロボット・自動化導入支援で、地方でも生産性を高める。

▼人材の深化

・J-CPF(Japan - Compte Personnel de Formation、個人教育口座制度)の全国導入:全国民に学び直し残高を付与し、学びを「権利」に。

・マイクロ資格制度:短期間で技能を可視化し、職能流通を促進。

・企業の「学習KPI」導入:学習時間・再教育受講率を経営指標に組み込む。

γを拡大すれば、付加価値が高まり、賃金が物価上昇を超えて持続的に伸びる。ここで重要なのは、学びをコストから投資へと定義し直すことである。