【毎日書評】上司の無茶振りすらチャンスに変える、アドラー心理学の思考術(ライフハッカー・ジャパン)

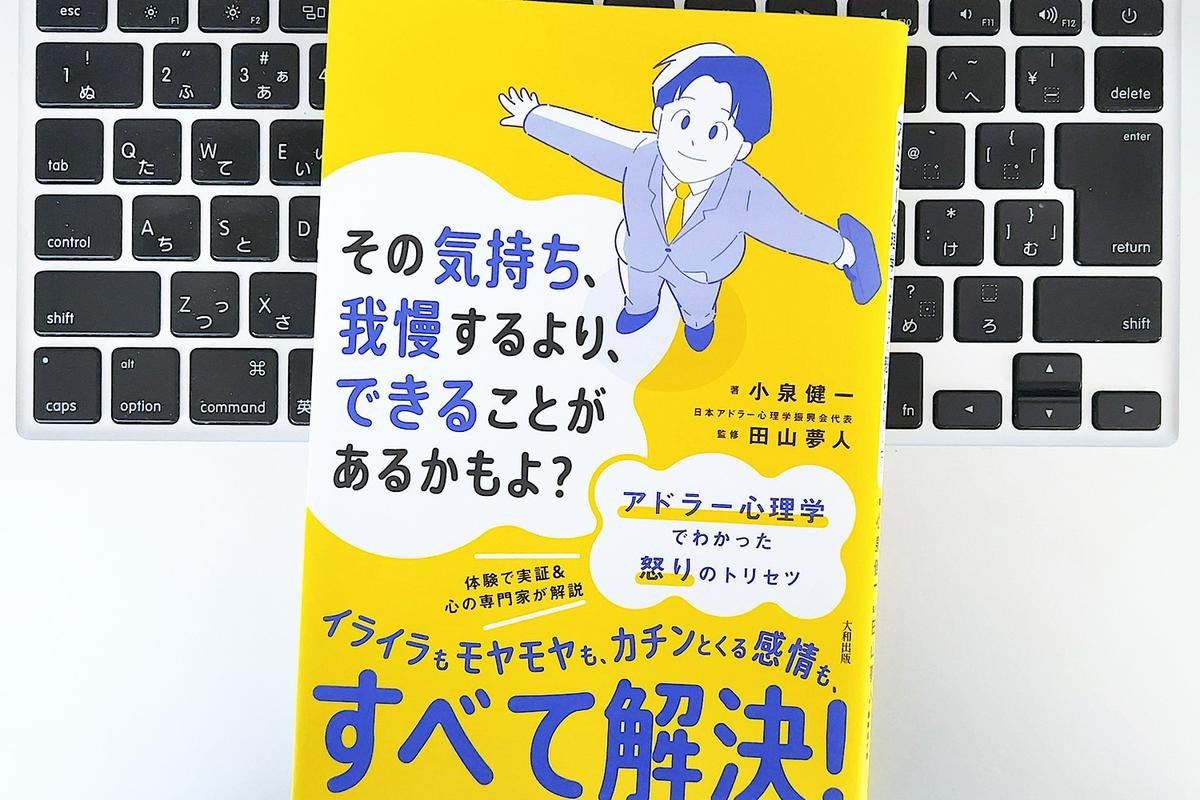

『その気持ち、我慢するより、できることがあるかもよ? アドラー心理学でわかった怒りのトリセツ』(小泉健一 著、田山夢人 監修、大和出版)の監修者は、日本アドラー心理学振興会代表。 アドラー心理学を専門として、夫婦・親子関係のカウンセリングや心理療法を行うかたわら、アドラー心理学を学びたい方に向けて勉強会や講座を開いているのだそうです。 ご存知の方もいらっしゃるでしょうが、アドラー心理学とはオーストリアの精神科医であるアルフレッド・アドラーが創設した心理学。「人は誰でも幸せになれる」という前提を軸に、個人的な成長と社会的連帯の改善を目指すものです。 とはいえ、誤解すべきではないポイントがあるようです。アドラー心理学は決して、他者を操作するためのものではないということ。自分が変わり、いかに他者と協力していくかを考える心理学であるわけです。 そうした基本に基づき、田山氏の監修のもと、アドラー式ライフコーチである小泉健一氏によって書かれたのが本書。そんなこともあってか、アドラー心理学をわかりやすく解説しているところが最大の特徴です。 本書を執筆された小泉健一さんは、ご自身の体験も交えながら、徹底的に「自分が変わる方法」を私たちに優しく示してくれているように感じました。(「はじめに」より) きょうはそんな本書のなかから、CASE2「上手に伝えられない、上手にかわせない──同僚・部下への『怒り』のトリセツ」を確認してみたいと思います。

「いや、無理でしょ」と思うしかないほど急な仕事を依頼される──。残念ながら、仕事の現場ではそんなことがよくあるものです。しかし多くの場合は、抵抗を感じて愚痴や文句を口にしたとしても「会社のいうことだから、仕方なくやる」という行動に落ち着くのではないでしょうか。 なお、こんなときアドラー心理学では次のように考えるようです。 アドラー心理学では、「やりたくないけど、しかたなくやっている」というのは人生の嘘だと言います。 「やりたいからやっている」のです。 上司から無茶振りされた仕事も、引き受けたいからやっていると言えます。 なぜなら、本当にやりたくなければやらないから。 例えば、上司から無茶振りされた仕事を「引き受ければ全財産を失います」と言われたらやらないでしょう。 これは極端な例ではありますが、やらないという選択肢もあるのに「やる」を選んでいるのは、ほかでもない自分自身です。(84ページより) アドラー心理学には「全体論」という考え方があるのだそうです。これは、「人間は意識や無意識、精神や体は切り離すことのできないひとつの統合体である」という意味。 “頭では「やりたくない」と考えているけれど、体は「仕方なくやっている」”というケースがありますが、「体がやっている」ということは、「頭がやりたがっている」ということだというのです。つまり、人は“なにを優先すべきか”を自然と頭のなかで考え、行動しているということ。 上司からの無茶振りの仕事にしても同じ。断りたくても「断ったら評価が下がるのではないかという不安」や「断ったら誰かに皺寄せがいくのではないかという思い」があるため、行動に移しているだけにすぎない──。そういうことのようです。(83ページより)