国際ニュース:AFPBB News

‹ ›

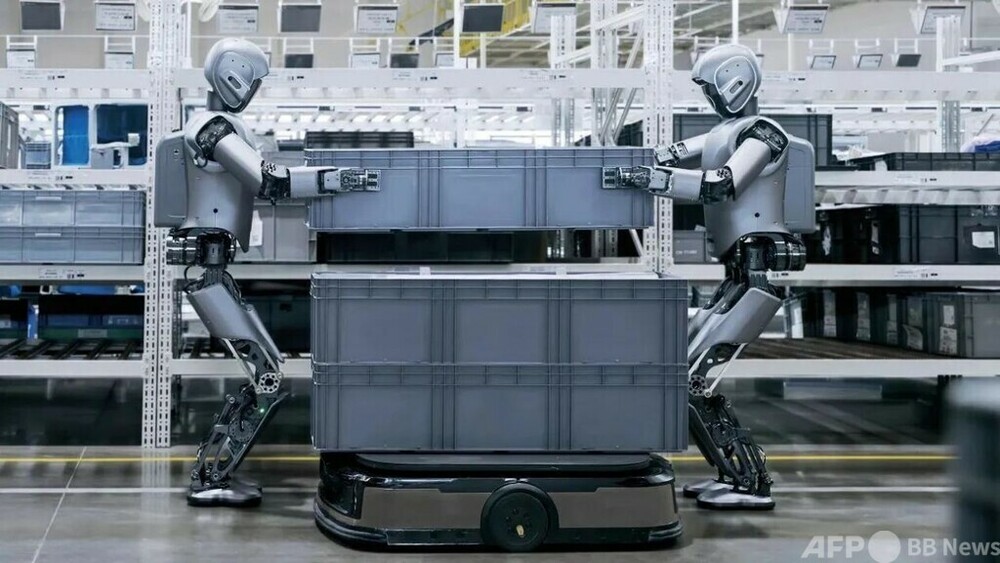

【8月1日 People’s Daily】身長172センチ、全身銀色の人型ロボットが、生産ラインで材料の仕分け、資材ボックスの運搬、部品の取り付けを行っている。まるでSF映画のようなシーンが現実となった。

この「Walker S1」産業用人型ロボットは、広東省(Guangdong)深セン市(Shenzhen)の人型ロボットの研究開発企業「深セン市優必選科技(UBTech Robotics)」が開発したもので、浙江省(Zhejiang)寧波前湾新区の吉利汽車(Geely Automobile)傘下の高級EV車ブランド「極氪(ZEEKR)」の5Gスマート工場に初めて組織的に導入された。人型ロボットはいよいよ「働き始めた」。

優必選の創業者・周剣(Zhou Jian)氏は「吉利汽車、比亜迪汽車(BYD)、富士康科技集団(フォックスコン、Foxconn)、順豊エクスプレス(SF Holding)など、『Walker Sロボットシリーズ』は多くの工場で実地訓練が進んでいる。10年以上の試行錯誤を経て、ついに新しい発展段階を迎え、500台を超える発注意向書を獲得した」と説明する。

工場の組み立てラインのロボットアームから多様な形態の自律型知能ロボットまで、全てが「ロボット」と称される。しかし周氏にとって、ロボットの本質的な要素を最も忠実に体現する「人型ロボット」が、身体に知能が備わった「最終形態のロボット」なのだ。

今年4月19日、世界初の「人型ロボットハーフマラソン大会」が北京市で開催され、同社が発起人となり設立された「北京人型ロボットイノベーションセンター」が研究開発した「天工Ultra」がみごと優勝を飾った。

同社の「Walker S Lite」は極氪の5Gスマート工場で昨年7月、21日間の「現場実習」を行い、材料の搬送作業を担当したが、実習中、この人型ロボットは動作が遅く、作業効率は人間の20%に過ぎなかった。

その後一連の技術開発を経て、3か月後には、成人とほぼ同じ体格の改良型の「Walker S1」が登場した。その実習では、作業範囲が30%拡大されたが、独自開発の技術を導入したことにより、歩行の安定性と手の操作の柔軟性が大幅な向上が見られた。

この「Walker S1」は、搬送作業に加え、スマートカメラと深層学習モデルにより、自動車のエンブレムとライトの部位のミリメートル単位の非破壊検査を99%以上の精度で行うことが出来るようになった。

人間と同じように「働く」ために、人型ロボットは「作業」だけでなく「コミュニケーション」能力も必要とされる。優必選の副総裁兼研究院院長の焦継超(Jiao Jichao)氏は、複数の人型ロボットの群体としての知能技術開発が、産業現場への大規模な投入を実現する上で必須のステップだと指摘している。

今年3月、同社は複数体、多シーン、多タスクの「人型ロボット協調訓練」を初めて実施した。

2体の「Walker S1」が安定して資材ボックスの前まで移動し、両手で同時にボックスを持ち上げ、自律的に計画した移動経路に沿って目的場所へ向かった。途中、移動中の他のロボットを自動的に回避する動作にも成功した。

複数体の協調はどのようにして実現したのか?

これについて焦氏は「人間と同じように、ロボットに『大脳と小脳』を設定した。スーパー大脳は、DeepSeek-R1に接続された『駆動体を持つマルチモーダル推論モデル』を基盤としており、ロボットに人間のような常識的な推論能力を持たせる。スマート小脳は、融合感知技術と多機協調制御技術を統合し、複数のロボットによる並列分散学習を支援して、スキルの生成と他の個体や応用シーンへの移転を加速する」と説明する。

搬送の協同作業において、スーパー大脳はルート計画、プロセス分解、現場調整を担当し、スマート小脳はロボットの肢体動作を制御し、姿勢や力を調整する。個々のロボットの「大脳と小脳」は人型知能ネットワーク中枢に接続され、ロボットはもはや「単独行動」ではなく「複数の脳による協調作業」を実現しているという。

工場にはさまざまなサイズの資材ボックスが搬入され、クラウド上に展開されたスーパー大脳を通じて複数のロボットでタスク分担が行われる。各ロボットはリアルタイムで環境に応じて動作を調整し、ミリ秒単位でタスクに反応する。

BYDの工場では「Walker S1」の効率が2倍に向上し、今年第2四半期に量産納入が実現した。富士康の深セン市(Shenzhen)竜華工場では、人型ロボットの物流シーンでの応用の検証に成功した。「アウディ一汽新エネルギー汽車」の長春生産基地では「Walker S1」がエアコンのガス漏れ検査業務に試験導入された。

このように、優必選の人型ロボットの実用化研究は画期的な進展を遂げている。

周剣氏は「量産ラインに大規模導入するには、『使える』から『使いやすい』に進化させ、価格をさらに引き下げる必要がある」と強調する。

同社は総売上額の約半分を研究開発に投入し、昨年末時点で世界的に有効な特許を2680件取得している。知能ロボット関連の世界標準の制定に主導的な役割あるいは参加した項目は40件近くになる。人型ロボット分野の有効な技術特許件数は世界のトップクラスだ。

人型ロボットの量産化まではあとどれくらいなのだろうか?

これについて焦氏は「現在すでに小規模な量産試作段階に入っているが、真の産業規模の量産能力を実現するには、あと1~2年かかる。現在は産業化の実現の重要な時期にあり、スマート製造が人型ロボットの最初の大規模投入分野となるだろう」と話している。(c)PeopleʼsDaily/AFPBBNews