ASUSに聞く「Zenfone 12 Ultra」の神髄 「脱コンパクト」の背景、キャリア販売なしでも“日本カスタマイズ”を徹底

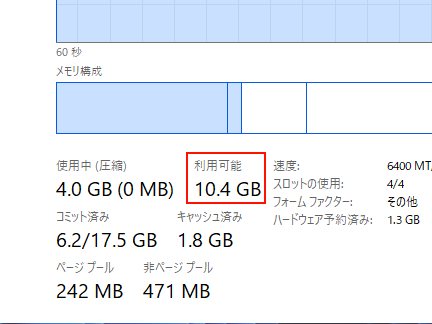

ASUSが5月28日に発表した「ZenFone 12 Ultra」。コンパクトモデルとして人気を博したZenFone 8~10から一転、6.78型の大画面モデルとして生まれ変わった「ZenFone 11 Ultra」の後継機だ。 【画像】ハイエンドスマホでは数少ない、Zenfone 12 Ultraの特徴 最新のSnapdragon 8 Eliteを搭載し、前世代比でNPU(AIエンジン)性能が40%向上。AI通話翻訳やAI文字起こしなど、多彩なAI機能を実装している。カメラ面では、ASUSが誇る6軸ジンバル式光学手ブレ補正を強化。補正角度を従来の3度から5度に拡大し、手持ち撮影でもプロ級の安定した映像が撮れるようになった。 日本市場向けの機能も充実している。おサイフケータイ(FeliCa)、IP65/IP68等級の防水・防塵(じん)、5Gのn79対応、3.5mmイヤフォンジャックなど、日本市場でニーズの高い機能も継続搭載。さらに、ZenFoneシリーズ初のeSIM対応により、物理SIM×2+eSIM×1のトリプルスロット構成を実現した。価格は12GB+256GBモデルが14万9800円(税込み)となっている。 今回、ASUS JAPANで日本向けのローカライズを手掛ける阿部直人氏に、製品開発の背景や日本市場への取り組みについて話を聞いた。

―― ZenFone 8から10まで続いたコンパクト路線から、なぜ大画面モデルに転換したのでしょうか。日本市場からの反響はいかがでしたか。 阿部氏 日本市場からは非常に多くのご意見をいただきました。間違いなく世界で一番多かったと思います。日本市場は世界的に見ても特殊で、コンパクトを求めるユーザー様が非常に多いのです。しかし、世界的なトレンドでは、トップシェアを誇る端末は圧倒的に大画面。コンパクトモデルは特定の層には受けているものの、大画面が世界の主流というのが現状です。 また、端末の高性能化やパーツの大型化、特にハイエンドSoCを搭載する上で、発熱対策が大きな課題になってきました。これからAIも発達していく中で、小型筐体だけでは実現が難しい部分が出てきました。 実は今回のZenFone 12 Ultraは、先に発売したROG Phone 9シリーズと基本的にベースのハードウェアを共有したモデルになっています。クーラーが付けられないといった違いはありますが、冷却性能に関しては基本的に同じものを採用しています。ROG Phoneで培った最高のパフォーマンスの知見を、一般ユーザー様向けのZenFoneでも発揮できるという、兄弟機としてのメリットもあります。 ―― ハイエンドにこだわらず、10万円前後のミッドレンジで出すという選択肢はなかったのでしょうか。 阿部氏 特にAI機能に関して説明させていただきます。AI機能を単純に使うだけなら、そこまでハイエンドのSoCは必要ないかもしれません。ただ、昨今のAI機能は本当に日進月歩。1カ月前には最新だった機能が、次の月には陳腐化していることもあります。 Snapdragon 8 Eliteのような最新のハイエンドSoCでないと実現できない処理性能や機能もあります。弊社としても、スマートフォンだけでなくノートPCでも「AI PC」として多数の製品をリリースしており、AIは部署を問わず注力しているポイントです。最高の知見を得るためには、ハイエンドSoCが必要だと考えています。