大ヒットゲーム『都市伝説解体センター』ノベライズ&コミカライズは「ファンの手によって磨かれた解釈へのアンサー」【林真理×ハフハフ・おでーん インタビュー】

発売後、3カ月で累計販売本数30万本を突破し、多くのユーザーを熱狂させたゲーム『都市伝説解体センター』。日常に潜む「都市伝説」の謎を“解体”する設定と、インパクトのあるドットで描かれた個性豊かなキャラクターが話題を呼び、ゲームの枠を飛び越え、ノベライズやコミカライズとして新たな物語が紡がれている。

少女まんが雑誌「りぼん」で連載中の漫画『都市伝説解体センター Parallel File』からはじまり、2025年8月8日からライト文芸レーベル・集英社オレンジ文庫にて公式スピンオフ小説のWeb連載『【奇譚】都市伝説解体センター』が、さらに9月19日(金)にJUMPjBOOKSから『都市伝説解体センター 断篇集』、集英社の子ども向け小説レーベル・集英社みらい文庫から『都市伝説解体センター ノベライズ みらい文庫版 怪異を解き明かせ』が発売された。

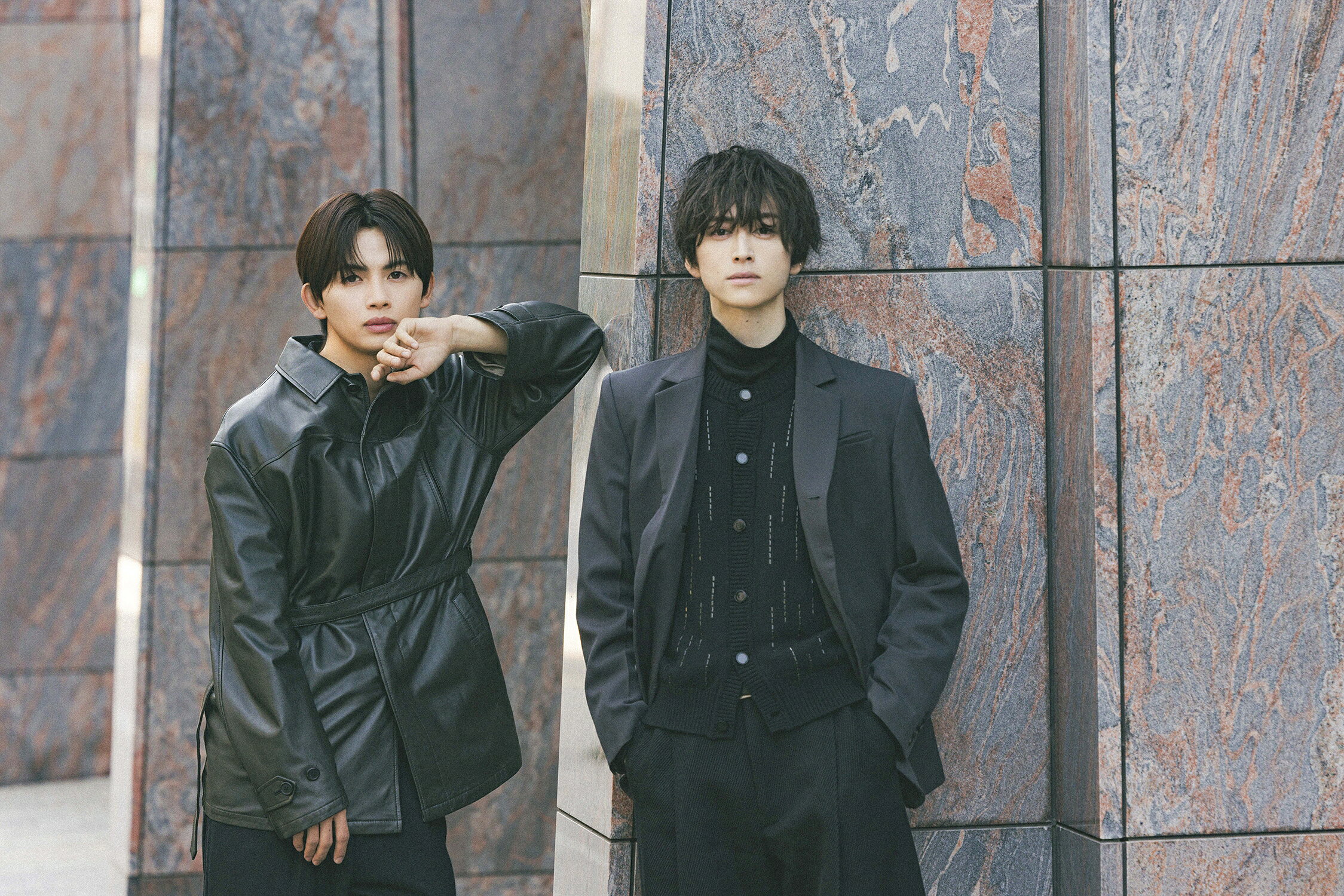

一連のノベライズやコミカライズについて、『都市伝説解体センター』のプロデューサー・林真理(はやし まこと)氏と、グラフィッカー・デザイナーのハフハフ・おでーん氏に話を聞いた。

「プロットから熱量が伝わってきた」各作品の狙いと見どころは?

――『都市伝説解体センター』は3カ月で30万本を達成し、大ヒットといえるゲームになったと思いますが、今回、ゲームという枠を飛び越え、ノベライズ、コミカライズに至った経緯を教えてください。

林真理(以下、林):集英社ゲームズの親会社が集英社ということもあって、ゲームから横展開ができたらいいなという話は企画以前からしていました。その中で最初にお声がけいただいたのが、「りぼん」編集部でした。アドベンチャーゲームはストーリーや世界観がしっかりしているので、ヒットすれば横展開しやすいと思っていたので、「りぼん」に続き、今回様々な編集部とご一緒できて嬉しかったです。

『都市伝説解体センター Parallel File』(著・いしかわえみ)――ノベライズ、コミカライズ作品で想定している読者層や狙いなどがあれば、それぞれ教えてください。

林:『都市伝説解体センター 断篇集』は、ゲームで見ることができなかったキャラクターの意外な一面なども描かれているので、ゲームファンの方が楽しめる作品集になっていると思います。

『都市伝説解体センター ノベライズ みらい文庫版 怪異を解き明かせ』は、小中学生の子どもたちに対して、まずは小説で『都市伝説解体センター』の世界に触れてもらいたいという気持ちから作られているものになっています。

『都市伝説解体センター ノベライズ みらい文庫版 怪異を解き明かせ』(著・志田もちたろう)そして、『【奇譚】都市伝説解体センター』は、もともと集英社オレンジ文庫さんは女性の読者が多いとのことで、キャラクターの魅力をより伝えられるような作品になっていると思います。

――『断篇集』はスピンオフ、『【奇譚】』はオリジナルエピソードですが、原作開発メンバーとして、ノベライズやコミカライズの監修にはどれくらい関わられたのでしょうか? また、制作過程で印象に残っているエピソードや、特にこだわった点があればお聞かせください。

ハフハフ・おでーん(以下、おでーん):監修といっても大枠の設定などを最初にお伝えしたくらいで、基本的には作家さんからのご提案を活かす形で書いていただいたので、ストーリーのところに細かく口出しするということはありませんでした。

制作過程で印象的だったのは、どの作家さんもそうだったのですが、プロットの段階から“熱量が伝わってきた”ことです。ゲームのことをよく理解してくださっている作家さんばかりで、本当に楽しんで書いていただいていると感じて、チーム全員で本当にありがたく思っていました。

林:そうですね。こちらからは「都市伝説は出してください」という一点だけお願いしていただけでしたね。でも、本当にゲームに対して愛情を持ってくれている人たちが参加してくれたので、『都市伝説解体センター』のファンを裏切るようなことはしないだろうなと、スタート前から感じていました。

――原作開発メンバーとして、ご自身が生み出された作品やキャラクターを人に任せる、というところに抵抗はありませんでしたか?

おでーん:僕自身は抵抗はあまりなくて、どちらかというと「ユーザーの方にどう受け止められるか」というほうが気になっていましたね。ユーザーの想像の枠を狭めてしまうのではないか、という懸念はチーム内でも話し合いました。

林:先ほどの回答とも被るのですが、ゲームに対して愛情を持ってくれている人たちが参加してくれたので、『都市伝説解体センター』のファンを裏切るようなことはしないだろうな、キャラクターを潰してしまうような人たちじゃないな、という安心感があり、全く問題なかったです。

Page 2

――では、人に任せたことで新たに気づいた、作品や各キャラクターの魅力があれば、教えてください。

おでーん:新しい魅力というわけではないのですが、自分たちがゲーム内では描ききれなかった部分を深く描いていただいていると強く感じました。

ゲーム内では、ボリュームの関係でどうしても省いた要素が多かったのですが、ノベライズでは、山田ガスマスクや谷原きのこ、ガイドといったサブキャラクターの人間性や可愛らしさ、そして彼らの背景まで補完してくれていたりして。

特に、ガイドがなぜああいう立ち回りをするのか、といった部分が可視化できたのはすごくよかったですね。あとは、ジャスミンの秘められた母性のような一面も、ゲームでは最低限しか描けなかったところがしっかり描かれていたので、すごくよかったです。

林:僕は、ゲーム発売後、ファンの方たちのおかげでキャラクターが成長し、磨かれたな、と感じていて。みなさんの手によって磨かれたものに対するアンサーとして、今回の小説やコミカライズが生まれてきたのだと思っています。

――「ファンの手で磨かれた」とのことですが、ゲームの発売から今日までファンアートや二次創作が数多く生まれていますよね。ファンの創作で「こういう解釈もあるのか」という新たな発見をした部分はありましたか?

おでーん:松田とポメラニアンの描かれ方は発見でしたね。僕たちの中で松田って、ちょっとガラの悪いオラついたお兄さんだったのですが、ポメラニアン一匹で、こんなに人気が出ていくとは思っていなかったです。

林:僕からすると、めぐあざ(廻屋とあざみ)や、あざジャス(あざみとジャスミン)といった組み合わせは、まさにファンの方が関係性を深掘りしてくださっていますよね。僕たちはゲームの中でそこまで描いているわけではないので、「こういう関係だったらいいな」というファンの皆様の願望を感じていつもありがたい気持ちになっています。

――各作品で同じキャラクターを複数の作家さんが描かれていますが、作家さんによってキャラクターへの印象の違いを感じることはありましたか?

林:ありましたね。特に、あざみやジャスミンは作家さんごとの色が出たなと思っています。それも魅力のひとつなのですが、同じキャラクターでも描き方でこうも変わるんだなと。中でも5名の作家さんに書いていただいた『断篇集』はその違いが如実に表れていたので、とても意味があったと感じます。一人のキャラクターに対して、“カメラの位置”が違うことで描かれ方が変わり、色々なものが見えてくるんだなと実感できたのは嬉しかったです。

『都市伝説解体センター 断篇集』(著・尾北圭人、月並きら、日部星花、円居挽、宮本深礼)――作家さんごとのキャラクターに対する若干の違いは本当に面白かったです。では、サブキャラクターの人間性や可愛らしさ、というお話もありましたが、ゲーム本編では描かれなかったサブキャラクターのオリジナルストーリーを読まれていかがでしたか?

おでーん:僕は結構イメージに近いな、と思って読ませていただきました。山田ガスマスクのオリジナルストーリーなんかは読んでいてちょっと複雑な気持ちになったりもするのですが……(笑)。とはいえ、人間の多様性や多面性を表すにはぴったりなストーリーになっていましたね。

林:山田ガスマスクは、開発チームとして思っていた以上に人気が出たキャラクターだったので、改めて彼の魅力ってこうなんだ、と思えましたね。

Page 3

――どの作品も魅力的だと思うのですが、一連のノベライズやコミカライズの中で特に注目してほしいポイントがあれば、理由とあわせて教えてください。

おでーん:僕はUMAに近いモチーフのエピソードがあったのが非常に嬉しかったですね。ゲーム中では、宇宙人やUMAはストーリーに組み込みにくいので避けていたのですが、今回ノベライズで描かれたのを見て、こういうアプローチもあるんだなと新鮮に感じました。

林:僕が注目してほしいのは、主要3キャラクターではない、サブキャラクターたちの深掘りがされているストーリーです。作家さんに書いていただいたからこそ、僕らが想像している枠を超えたキャラクターの魅力を見せていただけて、とても面白かったです。

――今回の『都市伝説解体センター』のノベライズ、コミカライズもそうですが、昨今クロスメディア化が多く実施され、話題になっていると感じます。すこし話が逸れますが、メディアミックス化された作品で、お二人が特に好きなタイトルを教えてください。

おでーん:僕は『グノーシア』のTVアニメ化がすごく気になっています。少人数で開発されたゲームがアニメ化となり話題になっているのを見て、我々の先輩としてすごく勉強させていただきました、あとは、『8番出口』の映画化。現実とのリンク性が非常に高く、『都市伝説解体センター』を作った時に意識した「自分の世界と地続きにあるゲームの世界観」を、さらに一歩先に行っている感じがします。

林:僕はすこし違った視点で、『薬屋のひとりごと』がすごく面白い展開をしていると思っています。原作から派生した連載が2つあるのですが、同じストーリーなのに先生たちの描き方で別の漫画になっているのがすごいなと。媒体を変えることで、同じストーリーでも違う感情を与えられるという、メディアミックスの面白さがすごく出ているタイトルでしたね。

――お二人が気になっている作品はユーザーもすごく気になるところだと思うので、教えていただいてありがたいです。では、『都市伝説解体センター』のメディアミックスでは、どのようなことを期待していますか?

林:僕自身は、この『都市伝説解体センター』という世界を、ゲームからでも小説からでも、どこから入っていただいても良いので、たくさん楽しんでもらいたいと思っています。そのうえで「小説を読んだから今度はゲームをやってみよう」という風につながってくれたら嬉しいですよね。

おでーん:今回の一連のノベライズ、コミカライズで、ファンの皆様の熱量が上がり、この作品が、皆様の中で重要なエンタメになってくれたら、開発者としてはそれが一番嬉しいです。

――ファンから続編を望む声などもあると思うのですが……今回のノベライズやコミカライズの内容は、将来的にゲーム本編のアップデートや続編制作があった場合、影響を与える可能性はありますか?

林:『都市伝説解体センター』の続編という話ではないのですが、今後の企画を立てるうえで、僕らが思っている以上にキャラクターはユーザーにとってかなり重要度が高い要素なんだ、ということを実感しました。主要キャラと、その周りのキャラクターだけでなく、ちょっとしか出ないようなキャラクターも印象に残るので、手を抜けないと痛感しましたね。

おでーん:僕たちもやり切った感じはあるので続編の構想は全くの未定なのですが……。インディーゲーム開発者にとって、ノベライズやコミカライズだけでも夢のような展開ではありますが、その先に映像化なんて話になったらやっぱり嬉しいので、引き続き頑張っていきたいと思います。

――最後に、ノベライズ、コミカライズを楽しみにしているファンに一言ずつお願いします。

おでーん:ゲーム開発は何年もかかるものなので、なかなかすぐに次の作品をお届けするというのが難しいのですが、ぜひ今回のノベライズやコミカライズを読んでいただき、『都市伝説解体センター』の世界を楽しんでいただけたら嬉しいです。ゲームでは描ききれなかった部分もたくさんあるので、「もう少しこの世界を楽しみたい!」という方々にはこの一連のノベライズ、コミカライズ化は、本当に楽しんでいただけると思っています。

林:この『都市伝説解体センター』という世界に、ゲームからでも小説からでも、どこから入っていただいても構いません! この世界をすごく楽しんでもらった中で、「ゲームが面白かったので小説を読んでみよう」「小説を読んだから今度はゲームをやってみよう」という風につながってくれたら嬉しいです。ファンの方々の熱量や愛情が深まって、この作品がみなさんにとって忘れられない、人生において重要なエンタメになってくれたら、それが一番だと思っています。

取材・文=大原絵理香