ハッブル宇宙望遠鏡だからこその発見 128光年先の白色矮星が合体で誕生したことが明らかに

太陽のような比較的軽い恒星が晩年を迎えると、外層が大きく膨張した赤色巨星に進化し、ガスや塵(ダスト)を周囲へと放出した後に、やがて中心核だけが残った白色矮星に進化します。

典型的な白色矮星は地球と同じくらいの直径ですが、質量は太陽の6割程度もある、とても密度が高い天体です。白色矮星の質量は「チャンドラセカール限界」と呼ばれる太陽の約1.4倍が上限で、この値に達すると超新星の一種「Ia型超新星」として爆発を起こすと考えられています。

今回、ハッブル宇宙望遠鏡(HST)の観測によって、白色矮星「WD 0525+526」が別の白色矮星などとの合体によって誕生したことが明らかになったとする研究成果を、ウォーリック大学のSnehalata Sahuさんたちの研究チームが発表しました。

ハッブル宇宙望遠鏡の観測装置が大気中の炭素を検出

WD 0525+526は「ぎょしゃ座」の方向約128光年先にある白色矮星で、質量は典型的な白色矮星よりも重い太陽の約1.2倍です。研究チームがハッブル宇宙望遠鏡の「宇宙起源分光器(COS)」を使って紫外線の波長で観測したところ、WD 0525+526の大気中に炭素が存在することが明らかになりました。

単一の恒星から進化した白色矮星は、表層に水素やヘリウムの大気があり、内部に炭素や酸素などが存在しています。炭素は水素やヘリウムに隠されているので観測されないはずですが、別の白色矮星や恒星との衝突を経験した場合には、中心核から上昇してきた炭素が検出される可能性があります。

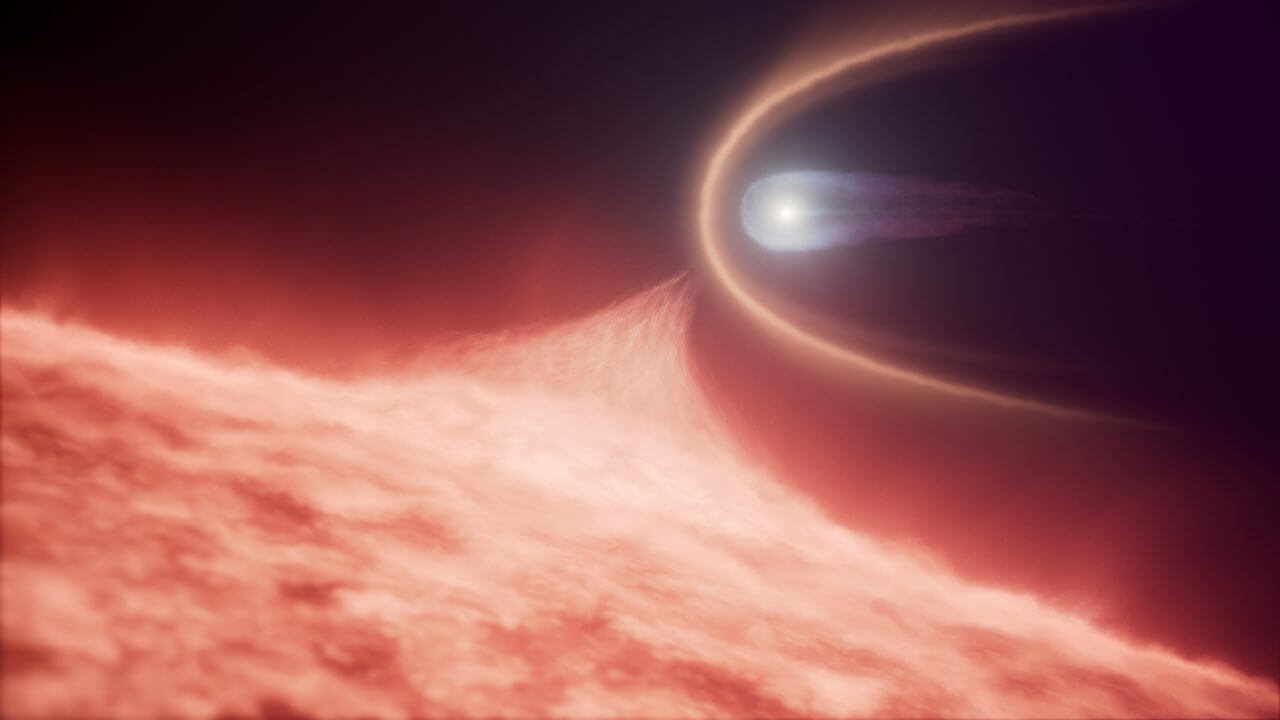

【▲ 膨張した赤色巨星の大気を通過しながらガスを吸い上げていく白色矮星の想像図。前方には弧状の衝撃波が生じ、後方には尾を引いている様子が描かれている(Credit: NASA, ESA, R. Crawford (STScI))】合体で誕生したとみられる白色矮星は他にも6個見つかっていましたが、いずれも可視光線の波長で検出できるほど炭素が豊富に存在していました。一方、WD 0525+526の場合は、これらの白色矮星と比べて大気中の炭素の量は10万分の1程度と少なく、ハッブル宇宙望遠鏡の高い紫外線の感度なくしては検出できなかったといいます。

別の言い方をすれば、今回の発見は、一見すると“普通”に思える白色矮星のなかにも合体で誕生したものが含まれている可能性があることを示しているのです。

白色矮星の性質をより深く知る上で重要な発見

研究チームは、白色矮星どうしの合体はどれほどの頻度で起きているのか、白色矮星のなかに合体で誕生したものがどれくらい含まれているのかを探ることが、白色矮星どうしの連星や超新星爆発に至るプロセスを理解する上で重要だと述べています。

白色矮星が関わるIa型超新星は真の明るさがほぼ一定であり、観測された見かけの明るさと比較することで地球からの距離を割り出せることから、宇宙での距離測定に役立つ標準光源のひとつとして利用されています。

これまではIa型超新星が発生する理由として、連星をなす白色矮星に伴星から流れ出たガスが降り積もったり、白色矮星どうしが合体したりすることで、質量がチャンドラセカール限界に達するからだと考えられてきました。しかし近年では、白色矮星の質量がチャンドラセカール限界に達していなくてもIa型超新星が発生する可能性も指摘されています。

標準光源として重宝されている白色矮星の多様性をより詳しく調べることは、白色矮星という1つのカテゴリーの天体だけでなく、宇宙論をより深く理解する上でも役立つことでしょう。

文/ソラノサキ 編集/sorae編集部