スマホにFeliCaを載せる鍵は「15cm」のワケ--arrowsシリーズの「超過酷」実験室に初潜入(CNET Japan)

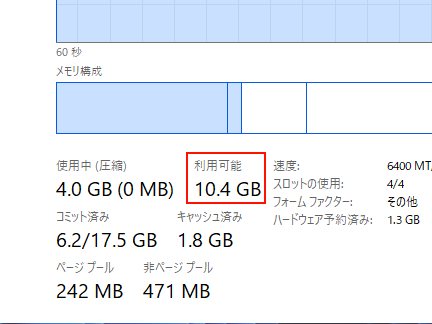

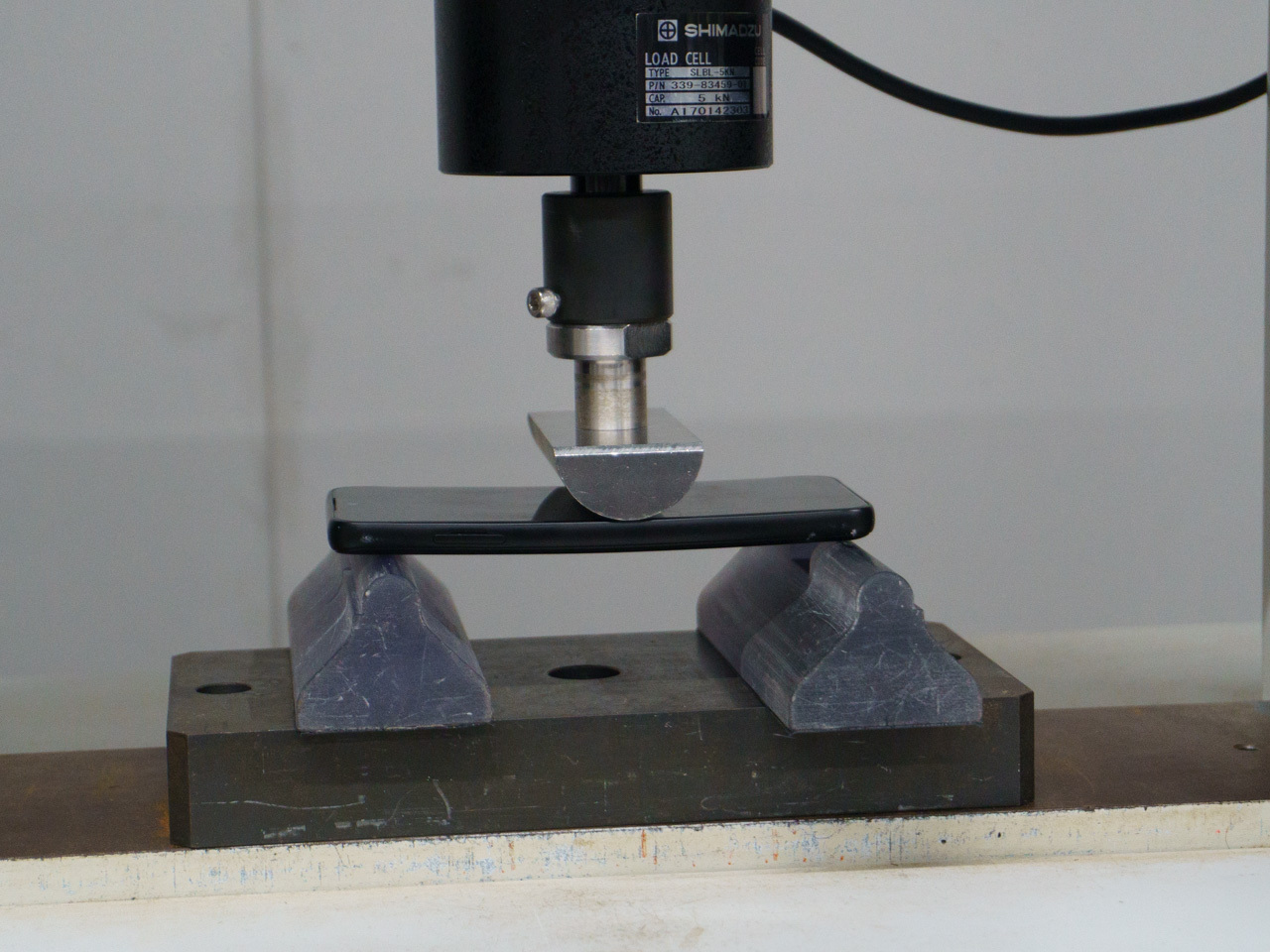

8月26日、「arrows Alpha」の発売を前に、FCNTが神奈川県大和市のテストラボを初めてメディアに公開した。これまで外部の目に触れることのなかった、品質管理の心臓部だ。地下深くの実験室は外部の電波を一切通さず、無線機能の評価に最適な環境。FCNTの全製品は、この場所での厳格なテストを経て市場へと送り出される。 【画像】スマホにとって過酷すぎる「地下実験室」の詳細(全10枚以上) 同社が携帯電話の堅牢性試験に乗り出したのは1990年代。現在の地下ラボは2019年のFCNT設立時に開設され、公的規格とは別に、より厳しい独自基準で製品を検証している。1機種にかかる期間は約2〜3週間。メカニカル関係だけでも試験項目は約70種類にのぼる。開発中にこれを3回ほど繰り返し、不合格なら設計見直しも辞さない。そこには一切の妥協がない。 15cmという絶妙な距離 FeliCa評価の現場 長い地下通路を抜け、最初に案内されたのは近距離無線通信の評価エリア。おサイフケータイやマイナンバーカードが使うFeliCa技術の、知られざる舞台裏である。 無線通信は普通「遠くへ飛ばす」のが正義だが、FeliCaは真逆。お金や個人情報を守るため、通信範囲を約15cmにきっちり抑え込む必要がある。「むやみに飛ぶとセキュリティ問題になる」という担当者の言葉通り、適切な距離で通信が”止まる”ことが何より重要になるのだ。 この微妙な距離の実現が、途方もない作業だった。回路基板にあるシャープペンの芯ほど小さな部品を、一つひとつ交換しながら調整していく。技術者は顕微鏡を覗きながら、この極小部品を基板に付け替える。想像するだけで肩が凝るような、精密な作業だ。しかも管理単位は5mm。スマホやリーダーに貼った方眼紙を使い、何mmでどれだけ通信できるかを厳密に測る。FeliCaの高速通信には、これほど神経質な調整が欠かせないというわけだ。 評価機器も半端ではない。市場の全FeliCa端末を揃えるのは当然として、JR東日本のグリーン車天井の読み取り機まで持ち込み、隣席で誤反応しないかテストする。その念の入れようだ。改札機の模擬装置では、通信距離のデモを見せてもらった。端末を離していくと、約12cmで通信が途絶える。利用者が困らない、まさに絶妙な距離感に仕上げられていた。 三角錐だらけの異空間 電波暗室 4Gや5Gアンテナの評価施設は、まるで別世界だった。「電波暗室」。壁一面を黒い三角錐状の吸収材が埋め尽くす、SF映画さながらの光景だ。外部の電波を完全に遮断し、内部の反射も防ぐことで、アンテナ性能を正確に測定する。 奥に基地局のアンテナ、手前にはスマホを360度回転させる頑丈なターンテーブル。ここでは頭や手の模型を使い、人が端末を持った実際の使用状態をシミュレーションする。その結果は暗室の隣のPCにリアルタイムで映し出され、電波の強弱が花のパターンとなって現れる。どの方向の感度が良いか、一目瞭然の優れものだ。 騒音の中でも声が通る 音響評価 音響エリアには、無響機テスターやオーディオアナライザーといった専門機材が並ぶ。2つの防音室を使った通話テストが特に印象深い。片方の部屋で騒音を流し、もう片方の人と通話するデモを体験したが、騒音下にいるとは思えないほど相手の声がクリアに届く。隣にいる人の声すら聞こえないほどの完璧な防音性能。これほどの環境だからこそ、正確な品質評価ができるのだ。 26方向から落とす執念 堅牢性テストの真髄 この日のハイライトは、やはり堅牢性テストだった。常軌を逸したとも言える過酷な試験の連続に、ただ圧倒された。 通話中の落下を想定した1.5m落下試験。驚くのはその回数だ。6面、12辺、8角の合計26方向から、たった1台のスマホを落とし続ける。専用の姿勢制御落下装置が、圧縮空気でスマホを吸着し、狙った角度で正確に落下させる。落下後は機能に問題がないか確認するが、それで終わりではない。必ず本体を分解し、バッテリーなど内部へのダメージまでチェックするという。外見で分からない影響まで追う執念。 鋼球落下試験では、40cmの高さから金属球を画面に直撃させる。さらに過酷なのがV字ビット試験。尖った金属を60cmの高さからスマホの角に叩きつける。筐体は凹むが、画面ガラスは無事。目の前で見せつけられるタフネス。お尻のポケットでの圧迫を想定した3点曲げ試験では、20〜30kgの荷重をかけられ、スマホが悲鳴を上げるかのようにしなっていた。 その他、1万2000回もの繰り返し落下(10cm)、捻り、圧迫……。これらすべてを1台のスマホが耐え抜くというのだから、凄まじいの一言だ。 手作業で1100回 洗浄試験の凄み 最も度肝を抜かれたのが洗浄耐久試験だった。台所用洗剤と泡ハンドソープで、それぞれ1100回。これが驚くことに、すべて手作業なのである。 「1日1回の洗浄を3年間」を想定した回数。電源を切り、USB端子の水を抜き、丁寧に拭き上げる。この正しい洗い方を、約1週間かけてひたすら繰り返す。作業リストの「正」の字が増えていく光景には、一種の凄みすら漂っていた。自動化も検討中だが、今は人の手による確実性を優先する。その愚直なまでの誠実さがFCNTというメーカーの核なのだろう。 -20℃から70℃まで 環境試験 恒温槽と呼ばれる設備では、-20℃の極寒から70℃の灼熱まで、あらゆる温度と湿度の環境を再現。複数の槽を並行稼働させ、世界中のいかなる環境でもスマホが正常に動くかを確認していた。 レノボ傘下でも変わらぬ姿勢 見学中、レノボ買収の影響について質問が出た。答えは明快だった。グローバル基準の評価はレノボグループが担うが、堅牢性やFeliCaといった日本市場で重視される部分は、これまで通りこの場所で、自分たちの目で評価する。カメラの色味も、日本人好みの自然な風合いになるよう、日本側で微調整を加えているという。守るべきものは断固として守る。その姿勢は変わらない。 初公開された地下実験室で見たものは、FCNTが30年以上かけて培った品質への執念だった。スペック表には現れない「壊れにくさ」の裏には、これほど地道で徹底した営みがあったのだ。次にarrowsを手にするとき、その見方が少し変わるに違いない。