【ブラックホールから生還した星を発見】天文学の常識を覆す大発見、しかしまたも捕らわれ飲み込まれる(スペースチャンネル)

「稲妻は2度は同じ場所に落ちない」と言われますが、ブラックホールはどうやら違うようです。テルアビブ大学が主導する国際研究チームが、遠方の銀河の中心にある超大質量ブラックホールで、星が重力に引き裂かれて発生した光の“フレア”を観測しました。驚くべきことに、そのフレアは2022年に観測されたものとほぼ同じ場所・同じ性質を持つもので、同じ星が“2度目”のブラックホールとの遭遇を果たした可能性が示されたのです。

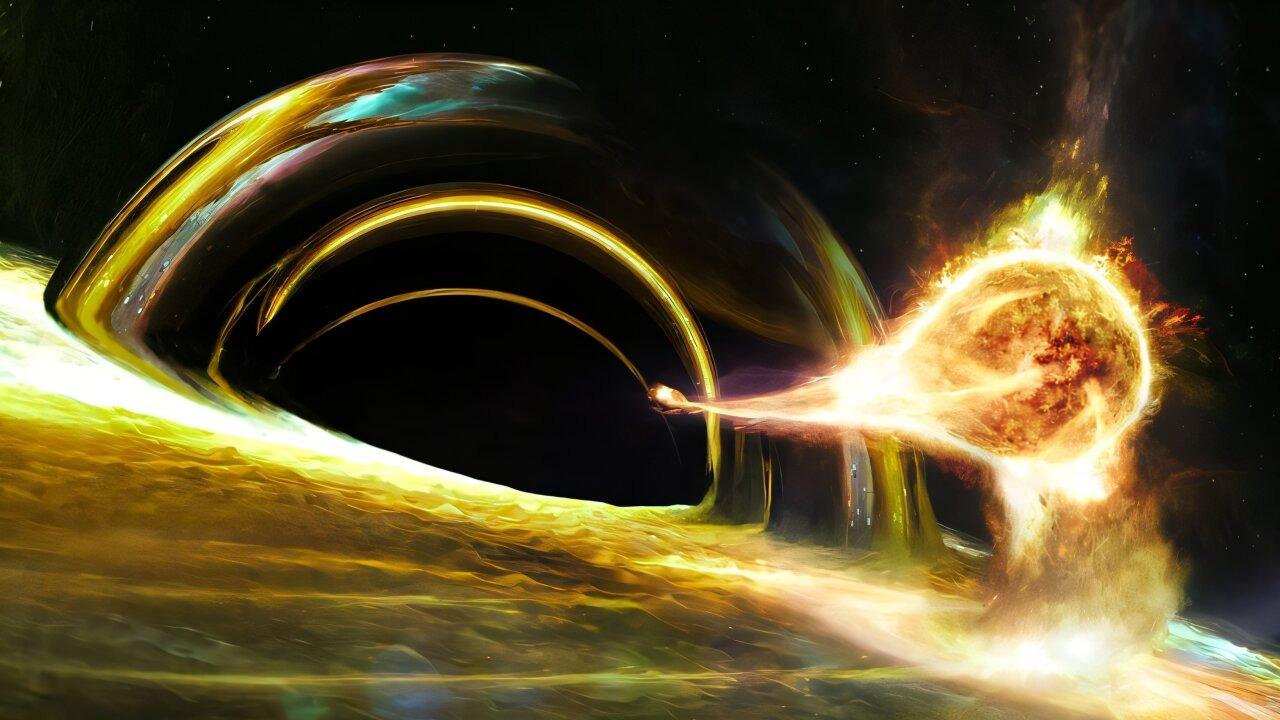

ブラックホールと星の“危険なダンス”

ブラックホールとその伴星を描いた想像図 出典:ESA/Hubbleこれは、「潮汐破壊現象」と呼ばれる出来事。通常は星が完全に引き裂かれて終わりですが、今回は“生き延びた”星が再びブラックホールへと戻ってきたことを示唆しており、世界初の確認例とされています。

銀河の中心には太陽の数百万~数十億倍の質量を持つ超大質量ブラックホールが潜んでいます。星がうっかり近づくと、その強大な重力で引き裂かれ、半分は飲み込まれ、半分は外へ弾き飛ばされます。飲み込まれる物質は光速に近い速度で回転し、高温になって眩しく輝くため、普段は“真っ黒”なブラックホールが数週間だけ姿を現すことになります。

次は2026年? “三度目”への期待

超大型ブラックホール付近の恒星 出典:ESO, ESA/Hubble, M. Kornmesserしかし、今回の事例「AT 2022dbl」とその“続編”は、想定外の展開でした。星が完全には壊れず、一部を失いながらも再びブラックホールに戻ってきたのです。つまりブラックホールにとっては「食事」ではなく「軽食」のようなものだったわけです。

もし2026年に3度目のフレアが観測されれば、今回の2度目も“部分的な破壊”だったことが確定します。その場合、私たちが10年近く“完全破壊”だと思ってきた現象の多くは、実は違うのかもしれません。

一方で、もし再発がなければ、2度目のフレアが“完全な最後”を意味していた可能性もあります。いずれにせよ、天文学者たちはこれまでの解釈を大きく見直す必要に迫られるでしょう。

宇宙の“怪物”を照らす稀少な光

ブラックホールに飲み込まれる宇宙飛行士 出典:スペースチャンネル(AI)潮汐破壊現象は10,000年~100,000年に1度の割合でしか起きないと考えられています。それだけに、星が繰り返しブラックホールに挑むという今回のケースは、極めて貴重な観測データ。

ブラックホール研究の大きな謎である、その形成過程や銀河への影響に迫るヒントとなるかもしれません。研究者たちは今、星とブラックホールの“再会の物語”の続きを心待ちにしています。皆さんは、ブラックホールに飲み込まれた後に生還できる自信はありますか?ぜひコメントお待ちしています。

宇宙ニュースをお届け!YouTubeでは宇宙情報をLIVE配信中! ロケット打ち上げ計画や惑星探査機・科学情報を、初心者の方にも分かりやすく解説します!皆さんからの気になる質問や熱いコメントもお待ちしています!