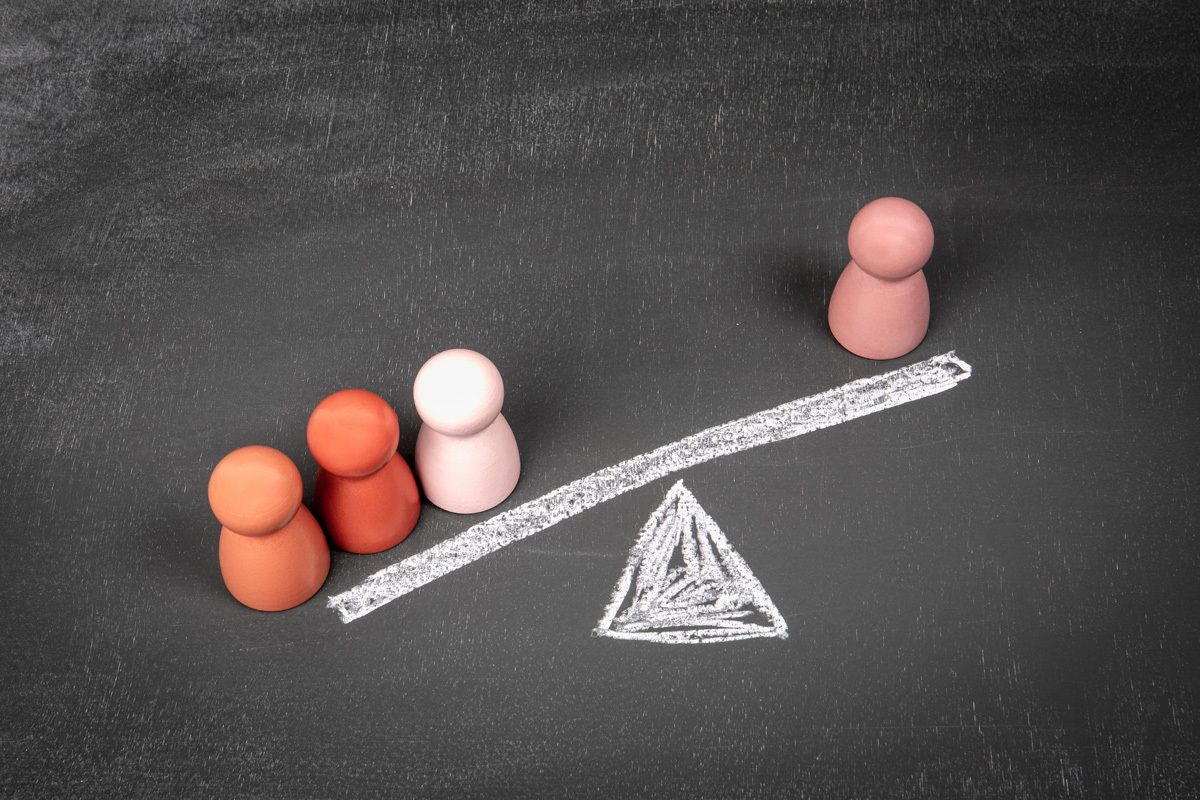

なぜ自分だけ「人生が不利に働いている」と感じるのか、不公平さの錯覚を心理学者が解説(Forbes JAPAN)

コイン投げほど公平なものはない。コインは表と裏どちら向きでも重さは同じで、どちらの面が上にくるかの確率は常に半々だ。数学的にはおそらく最も純粋な不偏の形状の1つだ。実際、かなり純粋なことから審判や裁判官、さらには選挙管理委員でさえ他にいい方法がない場合に、誰が何を得るかを決めるのにこの方法を用いる。 それでもコイン投げで負けると、説明し難い不公平感が残ることがある。統計的にはこれ以上公平なものはないとわかっているにもかかわらず、脳は「公平ではなかった」と主張する。知っていることと感じていることの矛盾を心理学者は「不公平さの錯覚」と呼んでいる。これは、たまたま不当な扱いを受けたと個人的に感じる人間の傾向のことだ。 コイン投げについて人がどう感じるかを心理学研究者が気にするのは馬鹿げていると思うかもしれない。だが専門誌『Journal of Personality and Social Psychology』に掲載された新しい研究が示すように、この日常的な些細な錯覚は、人間がコントロールや公平さ、運命をどのように理解するかについて多くのことを教えてくれる。以下に研究結果を詳しく解説する。 ■コイン投げの心理学 おもしろいことに、研究のアイデアは組織内のちょっとした政治的な瞬間からが生まれた。大学院生2人がそれぞれ自分の作業スペースを確保する必要があり、2人とも同じ個室を狙っていた。公平性を保つため、2人はコインを投げて決めることに同意した。1人の学生がデジタルのコインを3回投げ、表を出して勝った。もう1人の学生(研究の主執筆者のレミー・A・フューラー)は、その結果のメールを後から見て、奇妙に感じた。 「プロセスと結果が無作為だったにもかかわらず、私はかすかに当惑するような不公平感を感じた」とフューラーはインタビューで筆者に説明した。続けてフューラーは「確率は同じであるため、誰がコインを投げようが違いはないとわかっていたのに、感情的には違うふうに感じた」と振り返った。 不公平を感じたその小さな恥ずかしい瞬間が、ずっと大きな科学的な疑問につながった。それは、なぜ私たちはあるプロセスについて不公平ではないことは十分承知していながらも、不公平だと感じるのだろうか、というものだ。 これを調べるため、フューラーと同僚の研究者らは事の始まりであるコイン投げに戻った。コイン投げは普遍的で曖昧なところがなく、個人的な偏見もない。誰がコインを投げようとも確率は同じだ。しかしフューラーが疑ったように(そしてフューラー自身が経験したように)、私たちの心は常に論理と同じように公平を解釈するわけではない。 研究では、公平性の調査における2つの重要な概念を取り上げた。 ・プロセス面でのコントロール プロセスそのものに関与していると感じるかどうかを指す。コイン投げの場合、表か裏かを選ぶのは自分かどうか、コインを物理的に投げるのは自分かどうかのこと ・結果のコントロール 本当に無作為の手法ではありえないことだが、結果が何らかの影響を受ける可能性があると考えることを指す 実験のパラメータは意図的に変えられた。自分でコインを投げた参加者もいれば、パートナーや実験者に投げさせた参加者もいた。また、ユーザーIDの文字数が多い人を選ぶなど、まったく恣意的にコインを投げる人が選ばれるケースもあった。コイン投げはバーチャルなものもあれば、物理的なものもあった。