ジェイムズウェッブが太陽系に最も近い恒星系で巨大惑星候補を発見!(宇宙ヤバイchキャベチ)

どうも!宇宙ヤバイch中の人のキャベチです。

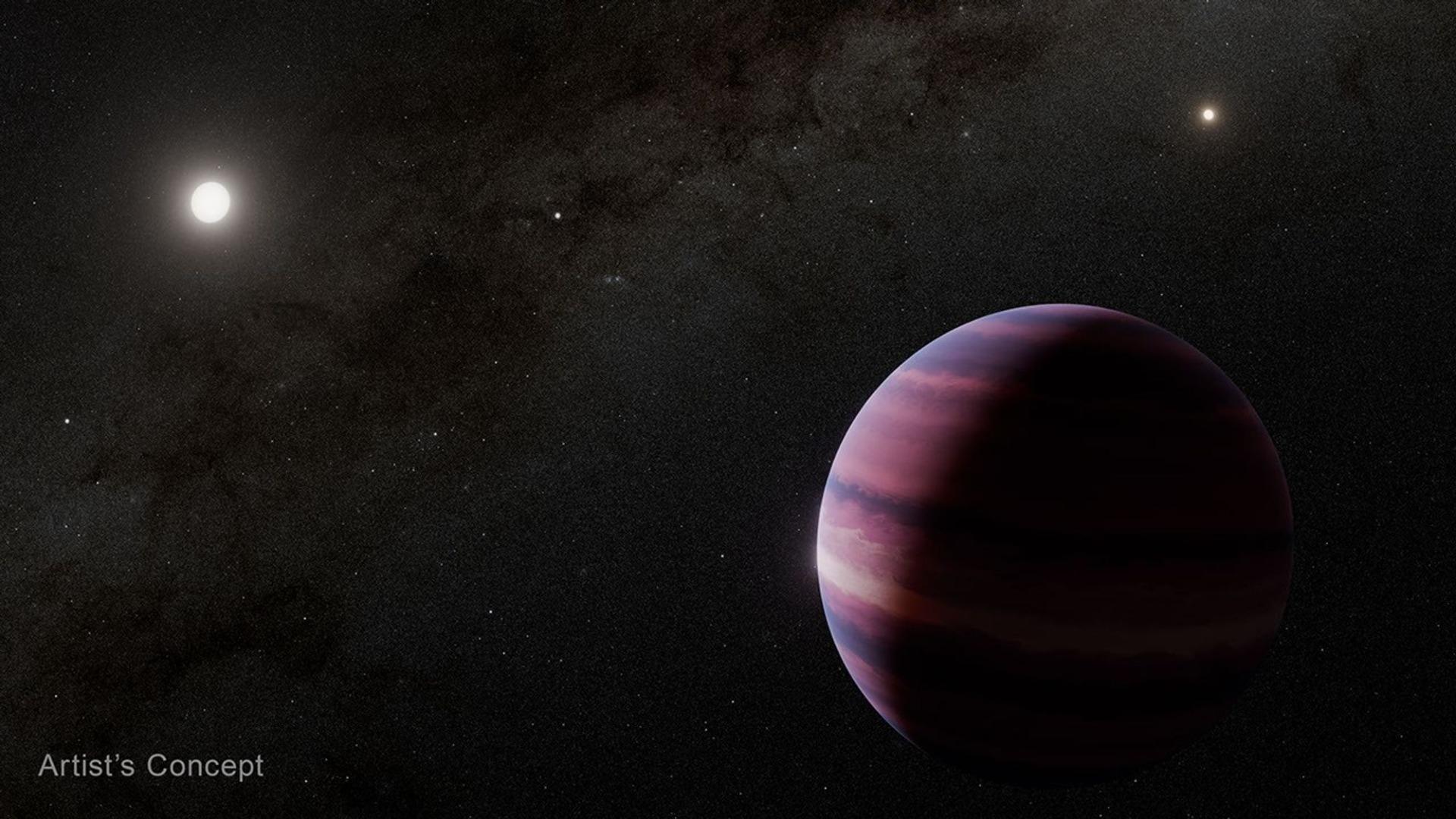

地球から約4.37光年のお隣「アルファ・ケンタウリA」に、巨大な惑星がいるかもしれない手がかりが出てきました。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡(JWST)の直接撮像で、主星より約1万分の1と極端に暗い光点が見つかったのです。

アルファ・ケンタウリAの惑星候補とは

ESO/Digitized Sky Survey 2(Ack: Davide De Martin)アルファ・ケンタウリは三重連星(3つの星の集まり)です。

太陽に似たAとBが組になり、少し離れて赤い星プロキシマが付きます。

最短距離の恒星系ゆえ、もし惑星が確定すれば“詳しく調べられる世界”の最有力候補になります。

NASA, ESA, CSA, STScI, DSS, A. Sanghi (Caltech), C. Beichman (NExScI, NASA/JPL-Caltech), D. Mawet (Caltech); Image Processing: J. DePasquale (STScI)見つかった光点は空での主星からの離れ具合が約1.5秒角です。

2天体の距離はおよそ2天文単位(3億km)で、太陽と地球の2倍の間合いに相当します。

主星の強烈な明るさのすぐそばで、これほど弱い光を拾ったのが今回の成果です。

質量は土星級(地球の約95倍)に近い可能性があります。

公転は楕円軌道(細長い円)の可能性があり、距離は1~2天文単位の範囲で、地球~火星の“外縁”くらいの感覚です。

位置はハビタブルゾーン(液体の水が可能な距離帯)に重なる可能性があります。

巨大ガス惑星そのものは住めませんが、仮に大きな衛星が存在すれば、環境次第で興味深い対象になります。

どのように発見したのか?

NASA, ESA, CSA, STScI, R. Hurt (Caltech/IPAC)これまで惑星が見えにくかった理由もはっきりしています。

まず主星Aが明るすぎるため、まぶしさの壁が、近くの暗い天体を覆い隠してしまいます。

さらに主星Aのすぐ近くにある連星Bの光が背景を明るくし、画像を一層複雑にします。

二つの光の“にじみ”を抑える工夫が必要でした。

鍵はコロナグラフ(星を隠す装置)です。

まぶしい主星の光を部分的にふさいで、近くの弱い光を拾います。

加えて画像処理で“にじみ”を掃除し、暗い点を浮かび上がらせます。

本物かどうかは、複数回の観測で親星と同じ方向に動く“共動”を確かめます。

遠方の背景天体や装置のクセによる見かけを、一つずつ除外していきます。

候補が“発見”になる条件

初検出は2024年8月でしたが、2025年2月と4月には検出できませんでした。

そこで軌道シミュレーション(動きを仮計算)を行うと、安定な軌道のおよそ52%で「ちょうど星に近づきすぎて見えない時期」に当たると判明しました。

つまり見失いは不自然ではない、という結論です。

確定には再び写すことが必須です。

1~2年のうちに主星から離れれば再検出の好機が来るかもしれません。

NASA’s Goddard Space Flight Center/CI Lab将来はローマン宇宙望遠鏡(NASAの新望遠鏡)や地上の超大型望遠鏡と合わせ技で、軌道と質量の絞り込みを狙います。

最短距離の巨大惑星候補は、近いぶんだけ大気分光(光で空気を調べる)や雲の性質に迫る現実味が高く、系内の小さな世界を探す足がかりになり、期待度が高いです。

しかし一方で今は候補段階です。

今後も予想される位置で何度も撮像に成功し、存在が確実視されるのを待ちましょう。

YouTubeで登録者数29万人「宇宙ヤバイch」で最新ニュースなどを解説しています。/23歳で北海道大学経済学部に入学→29歳で卒業/書籍「宇宙ヤバイ スケール桁違いの天文学」好評発売中/北海道札幌市でキャベチによる生解説が聞けるバー「宇宙ヤbar」営業中/好きな天体は海王星とブラックホール!