満州で逃避行中に幼い妹の豚汁を横取り、長年の心の重しに…お盆に子孫へ体験語り「戦争は命と物の消費」

島根県安来市宮内町の元高校教諭、佐々木幹法さん(85)は、終戦の翌年に満州(現中国東北部)から引き揚げた。大陸を移動中に弟と妹を亡くし、父もシベリア抑留で帰らぬ人となった。それでも「命があれば何とかなる」と歯を食いしばり、家族を弔いながら戦後を歩んできた。(佐藤祐理)

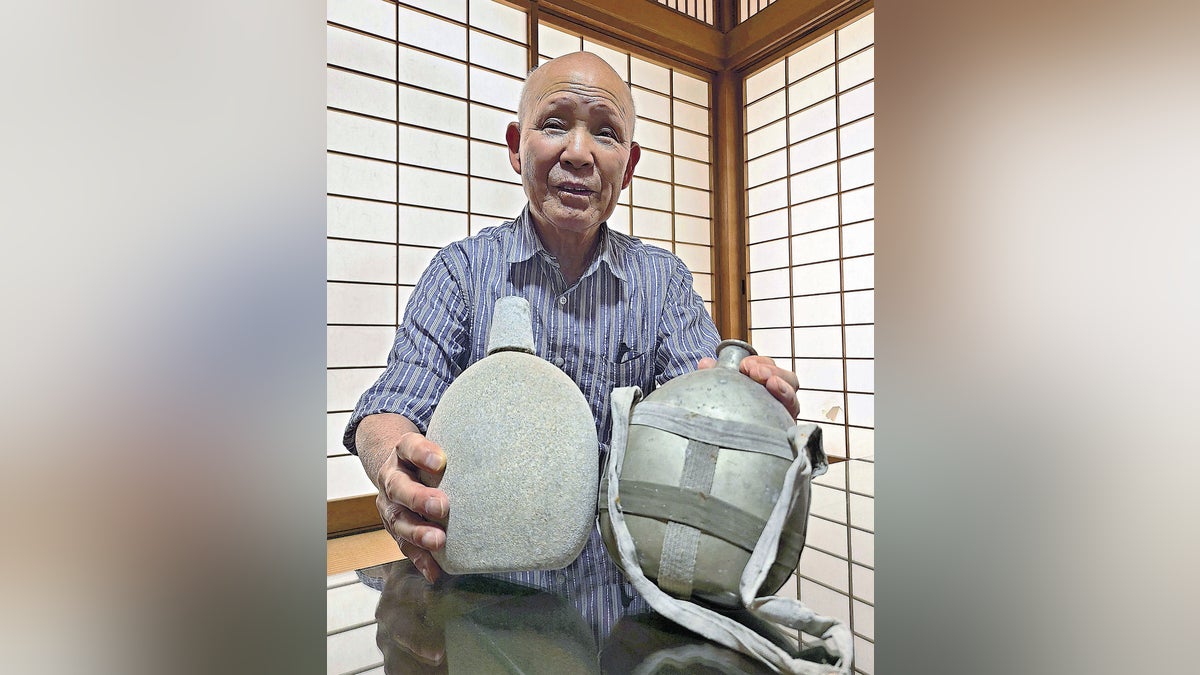

ソ連軍の満州侵攻から逃げる際に、持参した自身と妹の水筒を手にする佐々木さん。当時は事態が収束したら、すぐに帰宅できると思っていたという(島根県安来市で)鳥取県境港市の青年学校の教員だった父・和一さんは、第5次の満蒙開拓青少年義勇軍を構成する2隊のうち、1隊の中隊長として、鳥取県西部を中心とした若者約200人を率いて1942年に満州に渡った。ソ連との国境近くの三江省・ 梧桐(ごどう) などで暮らした。

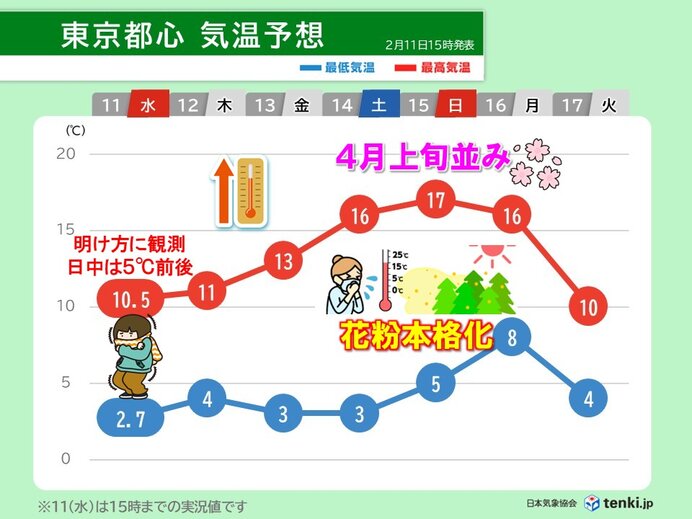

ソ連の侵攻が始まった45年8月9日の未明、慌てて帰宅した父が家族をたたき起こした。母・利子さんや妹・紘子ちゃん、弟・篤道ちゃんらと中隊のトラックに乗った。「落ち着いたら帰ってこられる」と自身と妹の水筒だけを持ってきたが、二度と戻ってくることはなかった。

夕方、梧桐の南にある 佳木斯(じゃむす) の駅で降りた。父の隊は炊き出しの用意がなく、母が他の隊から握り飯1個をもらい、隊員に米1粒ずつ分けた。家族の分はなかった。

幹部会議から戻った父はちり紙に包んだ角砂糖2個を握らせてくれた。「お母さんの言うことをよく聞いて大きくなれよ」と優しく諭し、隊員と北に向かった。

残った老人や女性、子どもらは大勢で何日も無蓋車に乗った。下車すると夜は歩き、昼間は木陰で休む生活が続いた。道中で靴を失い、はだしで歩いた。

9月22日、3歳の弟が母の背中で息絶え、母と公園の隅に埋葬した。間もなく満州の首都・新京に着き、便所や窓が壊れたビルの一室で寝泊まりした。露天商から出るせんべいのかけらを拾い、ごみ箱をあさった。空腹で寝返りする力もなく、背中や尻には 褥瘡(じょくそう) が出来た。

満州時代の佐々木さん(右)と妹の紘子ちゃん(佐々木さん提供)ある日、子どもを元気づけようと、母が食堂に連れていき、豚汁を妹の分と2杯注文した。すぐに平らげたが足りず、妹の分を横取りした。妹は「兄ちゃんがとった」と怒り、母には叱られた。妹は数週間後の11月5日、栄養失調で亡くなった。5歳だった。亡きがらを弟の隣に埋めた。

「子どもでも毎日が飢えとの戦い。妹を構う余裕はなかった」。それでも長年、「妹は俺のせいで死んだのでは」と心の重しだった。

母はソ連の進駐軍の家政婦として働いた。親子で中国人が経営する屋台の呼び込みもして命をつないだ。中国人の老人から「いい少年だな。50円で買ってやろうか」と声をかけられたこともある。母が断ると老人は残念がった。

46年夏頃、奉天経由で引き揚げ船が出港する 葫蘆(ころ) 島に移動することになり、弟と妹の遺体を掘り返して 荼毘(だび) に付し、遺骨にした。到着した博多港で乗っていた船のマスト近くで飛ぶ3匹のトンボを見た母が、「あれはお父さんと篤道と紘子」とつぶやいた。

8月23日、安来市広瀬町布部の母の里に着いた。父はシベリアに抑留され、6月10日にハバロフスクの病院で死亡した。

母は泣き言一つ漏らさなかった。「私を懸命に育てるため、『めそめそしてはおられない』という思いだったのでは」。父親と同じ教員を目指し、母の豆腐の行商や奨学金で進学。高校教諭になった。

今年の盆も一家の墓前に手を合わせ、両親や自身の戦争体験を子や孫に伝えた。「戦争は命と物の消費。けんかと同じで、勝っても傷つき、むなしい。戦争でことを決することがない世の中に」と願っている。

◆満蒙開拓青少年義勇軍= 満州の農地を開拓し、農業の担い手になることを目的に、国策として送り出された移民団。1938年から国が募集を開始し、都道府県単位を中心とした満14~18歳の少年で組織された。鳥取県からは第7次義勇軍までの2287人が大陸に渡ったとされる。