当初神奈川県だった多摩地域、なんで東京都に?…「多摩県」構想復活の動き 弱点は「23区への強い憧れ」

「都内へ行ってきます」。同僚は23区内に取材に出かけるとき、そう言って出かける。立川も都内なのに……。立川支局に着任して数か月になるが、多摩30市町村と23区には大きな隔たりがあると感じる。そもそも、なんで多摩は、東京都なのだろう。いっそのこと、独立して「多摩県」になる手もあるんじゃないか。(大原圭二)

「表向きの理由」は玉川上水

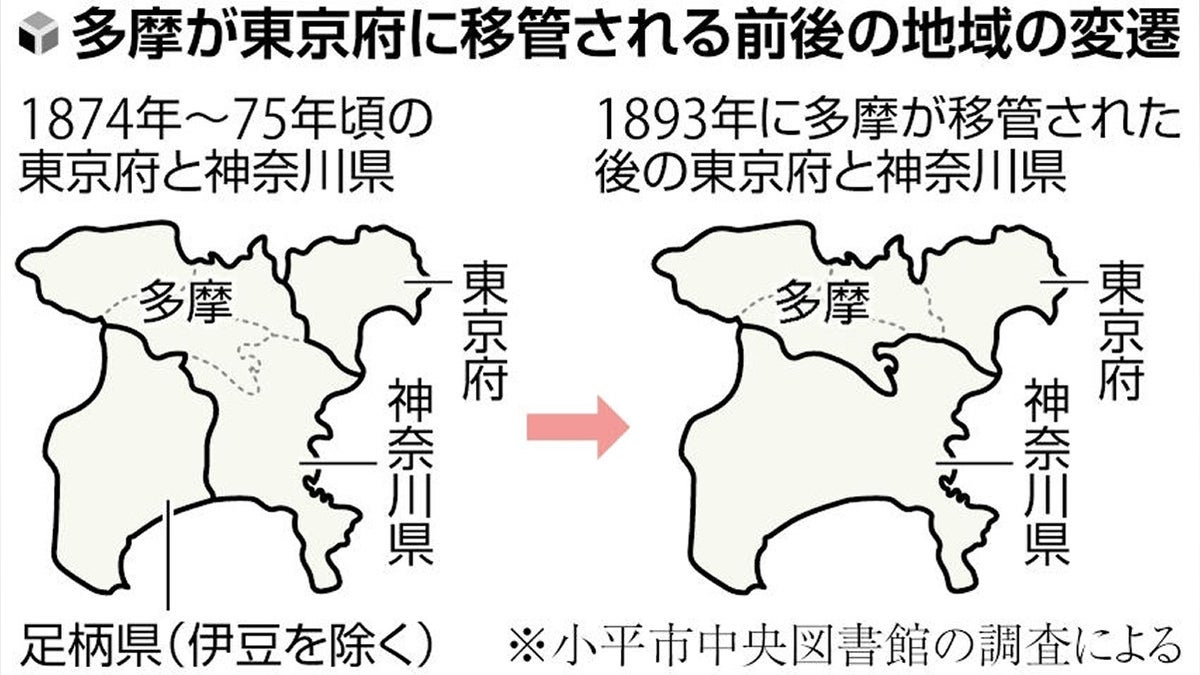

江戸時代の多摩は「武蔵国多摩郡」だった。1871年(明治4年)の廃藩置県で多摩郡は一時、東京府と入間県(今の埼玉県の一部)に帰属し、直後に全域が神奈川県に移管された。つまり多摩は、当初は神奈川県だったのだ。ちなみに、この措置に反対した多摩郡東部(現在の中野区と杉並区)は72年に東京府に組み込まれた。

1891年に作成された神奈川県の地図。「北多摩」「西多摩」「南多摩」の3郡が含まれている(国立公文書館所蔵)その後、どんな経緯で多摩は東京になったのだろう。多摩の歴史に詳しい「たましん地域文化財団」の保坂一房さん(69)を立川市の事務所に訪ねると、「東京のインフラとして上水道を整備するため、玉川上水を管理しなくてはいけなかったことが表向きの理由」と教えてくれた。

保坂一房さん多摩地域を横断する玉川上水は江戸時代に整備され、多摩川の水を江戸市中に引き入れていた。86年に各地で不衛生な水によって感染が拡大するコレラが大流行した。神奈川県(多摩)の玉川上水の上流で「コレラ患者の汚物が流された」とのうわさも飛び交って、大騒動にもなった。禁止されていた玉川上水を守るための林の伐採を神奈川県が解禁したこともあり、東京府は直接管理に乗り出す必要があると考えたのだ。

神奈川県にも「多摩を手放したい理由」が

多摩が東京府へ移管される要因の一つになった玉川上水(小平市で)さらに、神奈川県側にも「多摩を手放したいという理由があった」という。当時は、国会の開設を求める自由民権運動が繰り広げられていた。現在の町田市などを含む南多摩郡では運動が活発で、県知事と地元の政治家の対立が激化していた。

保坂さんは「多摩を東京府に移管すると、県知事の立場では管轄地域が減るのはデメリットが大きいが、それ以上に反対勢力を県政界から排除したかった」と指摘する。

神奈川県と東京府の思惑が一致し、多摩は約20年間の「神奈川時代」に別れを告げ、93年(明治26年)に東京に移管された。

以降も、多摩の帰属を巡って議論は続いた。多摩と現在の23区の一部を含む「武蔵県」や、多摩だけで独立する「多摩県」の構想が浮かんでは、消えた。1943年に東京都が成立し、戦後は都心のベッドタウンとして発展する。

弱点は住民に蔓延する「23区への強い憧れ」

すっかり東京として定着し、「多摩県」構想はなくなったかと思われたが、令和の時代に、独立を構想するグループが登場する。

〈わたしたちが求めているものは、多摩の住民による、多摩の住民のための自治体である。すなわち、多摩県である〉

この声明で2020年に活動を開始したのが、元自治体職員や研究者らでつくる「多摩地域独立構想研究会」。中心メンバーで、八王子市にある東京工科大教授の 神子島(かごしま) 健さん(46)の分析では、都道府県別の総生産額では千葉県や北海道と肩を並べ、10位以内に入る水準なのだという。人口も約429万人に上り、福岡県(9位)の約514万人に次ぐ規模。「多摩の潜在能力は高い」と神子島さんはみる。

神子島健さん神子島さんは「すぐには難しいが、独立という視点で物事を考えると、都の課題や、多摩の魅力が見えてくる」と力強く話した。

「旗振り役となって、盛り上げたい」。そう語るのは、「立飛グループpresents東京042~多摩もりあげ宣言~」(TBSラジオ)のパーソナリティーを務める国分寺市出身のミュージシャン・土屋礼央さん(49)。多摩出身のタレントなどを招き、地元愛あふれるローカルトークを繰り広げている。

土屋礼央さん土屋さんは、自然や歴史など魅力的なものがたくさんあるが、弱点は、住民に 蔓延(まんえん) する「23区への強い憧れ」だと分析する。

そんな土屋さんの夢は、音楽フェス「サマーソニック」になぞらえた「タマーソニック」の開催だ。「いま以上に多摩の人々が、生まれ育った故郷に誇りを持てるようにしたい」