【山田祥平のRe:config.sys】カネさえかければ流行る……というわけではないにせよ

アクセスランキング

Special Site

PC Watch をフォローする

最新記事

Impress Watchシリーズ 人気記事

おすすめ記事

新しい当たり前が普通の当たり前になるにはそれなりの時間がかかる。その時間を少しでも短縮するためには、相応の工夫も必要だ。入手性やコスト、投資も重要な要素だ。今回は、パーソナルオーディオに欠かせないイヤフォンについて考えてみる。これからのAI活用にも重要なデバイスだ。

SDGs(持続可能な開発目標)の時代ではあっても、コストの額によってはそちらを優先しなければならないこともある。ハイテクデバイスの場合は、そのコストが劇的に下がることもあるから難しい。

たとえば、飛行機の中で楽しむ映画などのエンタテイメントシステム用に乗客に貸し出されるヘッドフォンだが、以前は再利用するのが当たり前だった。降機時には使用済みのヘッドフォンが回収され、クリーニング後、また別のフライトで利用されていた。

だが、今では、一部の航空会社は新品のイヤフォンを渡すようになっている。たぶん、クリーニングのコストよりも、新品のイヤフォンのほうが安いのだろうという予測ができる。なにしろ有線イヤフォンで音さえ聞こえればいいというのなら100均で簡単に入手できるようなもので十分だ。

たとえば5,000万人程度の運送実績を持つ航空会社で、すべての乗客に新品のイヤフォンを配布する規模なら、イヤフォン1つにつき10円程度でも調達できるかもしれない。当然、それはヘッドフォンをクリーニングして繰り返し使うよりも安い。

以前、Intelが何かのカンファレンスで、ショップで売られている電卓がミネラルウォーターより安いことを強調していたが、ハイテクデバイスにはそういう面もある。

航空機に限らず、外国語話者のスピーカーによるセミナーなどで貸し出される同時通訳レシーバなども同様だ。こちらも受信機としてのレシーバは回収されるが、イヤフォンについては新品のものが配布され返却は不要という運用をよくみかけるようになっている。

ここのところは、ほぼすべてのユーザーが持っているスマホを使う方法がとれればいろんなことができるだろう。問題は、すべての参加者がスマホは持っていても、イヤフォンを持っているとは限らないことだ。

先日、トルコを旅行してきた。いろいろなスポットをのぞいてきたが、どこもかしこも入場料等が高額で驚いた。でも、嘆いていても仕方がない。

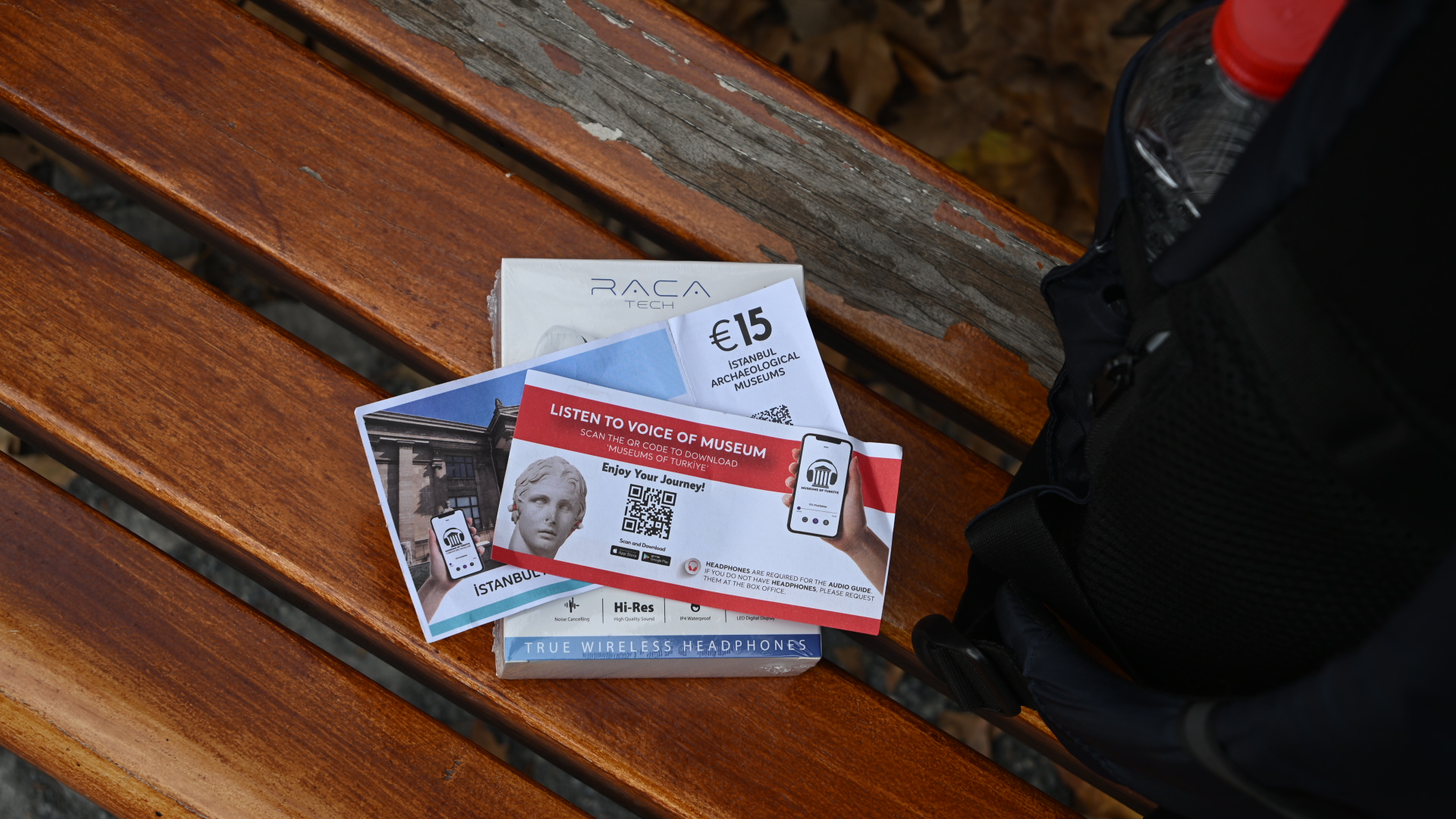

たとえば、イスタンブールにある国立考古学博物館はチケットオフィスに大人1人15ユーロとパネルにあったが、クレジットカードで支払うと、実際にはトルコリラで決済され、1,177リラ(約4,197円)だった。窓口ではチケットといっしょに、なんと箱入り新品のイヤフォンを渡された。驚いたことに完全ワイヤレスイヤフォンだ。これを使って展示物の音声ガイドを聴けということらしい。

いっしょに渡されたチラシのQRコードを読むと「MuzeKart」というアプリをGoogle Playから手持ちスマホにインストールすることができる。トルコの各ミュージアムが使っている公式アプリらしい。そのアプリで入場チケット記載のQRコードを読むと言語を選んで国立考古学博物館のコンテンツをダウンロードできるようになっていた。

展示物に掲示された3桁の番号を入れると、その展示についての解説が音声で聞こえるようになっている。これならあとでも聴けるんじゃないかと期待したが、東京に戻ってもう一度聴こうとしたら使用済みと表示されて聴くことができなかった。

アプリからの普通の音声再生なので、イヤフォンがなくても聴けるのだが、大勢の来館者がいることを想定すると、イヤフォンで聴いてもらうのが望ましいということか。中には大音響での再生を好む観覧者もいるかもしれない。

再生できないので確認できないのだが、日本語や英語はもちろん、各国語が10種類以上あって任意の言語を選択できたように記憶している。日本語は音読みが訓読みされているなど、単語の読み方が不自然な箇所もあったので、たぶん、英語やトルコ語の原稿を各国語に自動翻訳し、それを合成音声で読み上げているのだと想像できる。

でも、これなら英語あるいはトルコ語の解説原稿だけを学芸員が用意すれば、各国語のコンテンツがほぼ自動的にできあがる。コストもそれほどかからないはずだ。

博物館などの音声ガイドは、入館料とは別に、数百円がかかることが多いが、再生デバイスは自前で調達というのを原則とすれば、その運用コストはさほどかからない。トルコ国内のいろんな博物館、美術館、アトラクションがこのシステムを使っているようなので、運用コストはシェアされているはずだ。その徹底にイヤフォンを配布して新しい当たり前を作ろうというのだろう。

ちょっと前なら3.5mmイヤフォンジャックでオーディオを聴けたスマホがほとんどだったが今はType-Cポートが主流となり、対応イヤフォンは少し高額になってしまった。なら、一気に完全ワイヤレスにしてしまえというあたりに意気込みを感じる。

ちなみにイスタンブールのランドマーク、ガラタ塔にも登ったが、その入場料は30ユーロで博物館の倍額だった。イヤフォンがついてくるようなことはなかったが、同じシステムでの音声ガイドを無料で楽しめるようにはなっていた。

チケットといっしょに提供されたイヤフォンは、Bluetoothでスマホに接続する完全ワイヤレスイヤフォンだ。RACAというメーカーのBK040という製品で、電源が入るとペアリングモードに入り、自分のスマホとペアリングする。エンドユーザーにもそのくらいのスキルは求められるようだ。フル充電状態ではなかったが、博物館を周回する時間分には十分なバッテリ残り容量はあった。

さすがにアクティブノイズキャンセリング機能などはなく、コストダウンがよく分かるケースだったが、LEDでバッテリ残量が表示されるなど、低コストを追求した製品ながらいろいろな工夫がある。音楽を再生しても破綻なく楽しめた。高品位ではないが、低音質ではないという印象だ。

パッケージにはノイズキャンセリング対応といった文言も記載されているのだが、これはちょっと違う。アクティブではなく、耳栓タイプの受動的なノイズキャンセリングにすぎない。

それでもタッチセンサーがあり、再生の一時停止や再開、ボリュームの上下などをサポートしているようだ。ただ、説明書記載の動作と異なっていて自分で操作方法を探る必要がある。

普通に数千円はしそうなくらいの製品で、粗悪品のようには思えない。チケットといっしょに音声ガイド用に配布されるイヤフォンとしては十分なものだ。むしろ、ノーブランドのものでないのが驚きだ。

Bluetoothは年間総出荷台数が今年53億台を超えそうで、2029年までに約80億台に達する勢いで伸びているそうだ。

新しい関連技術も、順調に研究開発が進み、高い周波数への対応や、広帯域化なども、近い将来には実現されるようで、今後もハイテクデバイスには欠かせないテクノロジとして使われていくことになるだろう。

直近では、オーディオ配信技術のAuracastが注目されている。先日、東京で開催されたBluetooth SIGのセミナーでは、送信機と受信機を兼用できるコンパクトなデバイスや、大規模会場で使う送信専用機などの展示もあった。

Auracastの技術を使えば、スマホで受信チャンネルを選ぶだけで、送信機からの音声をイヤフォンが直接受信して再生することができる。送信側と受信側が1対1ではなく、1対多の音声伝送、つまり、放送のようなことができるのだ。ブロードキャストオーディオというブランド名も与えられた。

ただ、発表後、すでに3年以上が経過しているが、なかなか世の中のインフラとして浸透していかない。公共のスペースでの導入はまだまだだ。

今回のように展示物ごとに各国語個別のコンテンツを聴かせるような用途には、オンデマンド再生ができないブロードキャストの技術は向いていないかもしれないが、ハイブリッド方式で情報ページにナビゲートする仕組みを組み合わせればオンデマンド再生ができる。Auracastを「音声そのもの」ではなく「解説ページへ誘導する信号」として利用するのだ。

オーディオストリームに含まれたメタデータとしてのURLをアプリが解釈してページを表示し、そこから音声をオンデマンド再生するといった方法がとれる。ただし、館内のWi-Fi等を充実させて、しっかりしたLAN配信の仕組みを作る必要がある。

考古学博物館ではユーザーがアプリに番号を入れる方法で音声コンテンツを呼び出していた。QRコードの読み取りでもよかったかもしれないが、3桁程度なら数字を入れる方法のほうが混乱がないかもしれない。

こうしたユースケースの方法論を確立していくには、やはり多くの先行事例が欲しいところだろう。そのためにも、トルコの博物館のように、対応デバイスを配布してしまうといった荒技は必要なのではないだろうか。新しい技術インフラが普及するには、「対応機器がないからサービスが始まらない、サービスがないから機器が売れない」というジレンマが常に付きまとう。

トルコの博物館がとった「音声ガイド用のイヤフォンを無料で配布する」という荒技は、このジレンマを強制的に突破する、実は非常に合理的な先行事例なのかもしれない。