ワイドショーもどきか日米首脳会談の歓待ぶりは見ていて恥ずかしくなった

トランプ米大統領と高市首相の初会談は「ひとまず無難な滑りだしとなった」(読売社説)、「日米同盟の重要性を確認し、ひとまずは乗りきった」(朝日社説)と、交渉担当者はほっとしているようです。

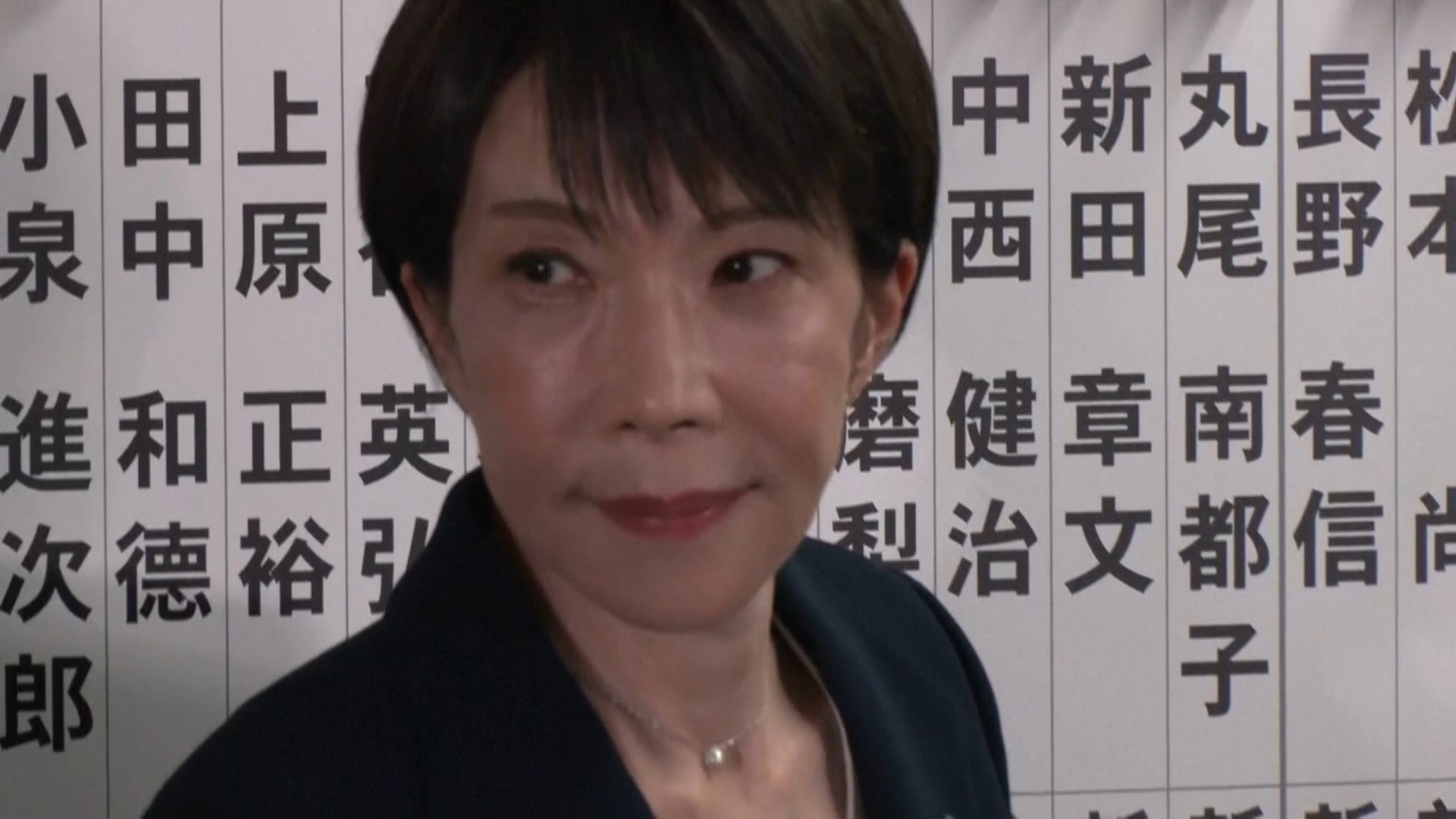

私の印象は違っていて、米原子力空母艦上で、トランプ氏の誉め言葉を聞いて小躍りして喜ぶ高市首相の映像は、見ていて恥ずかしかった。一国の政治的リーダーはやはり毅然とした威厳を示さなければなりません。がっかりしました。

日米両首脳による米海軍横須賀基地訪問 2025年10月28日 首相官邸HPより

1面の見出しは、朝日新聞は「首相『日米新黄金時代を』」、読売新聞は「日米同盟『黄金時代を』」と、いずれも「黄金時代」を強調していました。トランプ大統領は1月の就任演説で「米国の黄金時代が始まる」と、述べるなど「黄金」という表現を好みます。中東についても「中東に黄金時代が始まる」と、イスラエル国会で演説しています。

高市首相はトランプ氏が喜びそうな「黄金」に引っ掛けて、「日米同盟の黄金時代」とリップサービスをしたのでしょう。それにしても、「同盟関係の黄金時代」とは意味がよく分からない。新聞もこうした表現を1面トップに掲げるなら、何らかのコメント、解説をつける必要がある。

同盟関係の黄金時代とはなんのこと

「日米同盟の黄金時代」に限らず、米原子力空母「ジョージ・ワシントン」にトランプ氏、高市氏が乗りつけました。トランプ氏が「この女性は勝者だ」と訳の分からないことをいって誉めると、高市氏は腕をぐるぐると廻し、小躍りして喜びました。一国の首相としての威厳らしきものがあってよかった。「トランプ氏をノーベル平和賞に推薦する」との発言も、そこまでご機嫌を取らなくていいと思った人は多いはずです。

高市氏は国会における所信表明演説で、意味不明の政治的表現で自らの思いを発言しています。私が気になったのは「世界が直面する直面する課題に向き合い、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す」とのくだりです。「世界の真ん中」「咲き誇る日本外交」とはどういう意味なのでしょうか。「世界の中心」の意味なら傲慢な発言ですし、「咲き誇る外交」とは何のことなのか全く分かりません。

咲き誇頃る日本外交とはなんのこと

それを「取り戻す」というのですから、過去に咲き誇った時代があったことになります。「あることはあった。明治維新から日露戦争の頃(1868ー1905)には、欧米列強の一角に食い込んだアジア唯一の国となった時期」(チャットGPT)だそうです。高市氏はそうした時代をイメージしているのでしょうか。明治維新、日清日露に郷愁を覚えているのなら、それを現在と比較するのは、歴史感覚がずれていると思います。今後の国会審議で、どの時代を想定しているのか説明してほしい。

所信表明では「日本列島を強く豊かに、日本を再び世界の高みに押し上げてまいります」とも述べました。「世界の高みに」と言えるのは「実質経済成長率が5ー10%を記録した高度経済成長期(1960ー80年代)のことを指している」(チャットGPT)のかもしれません。

世界の高みに押し上げるとはなんのことか

日本の実質経済成長率はこの20年間、0%に近く、GDPの国際比較でもかつての2位から4位に落ち、さらに5位まで低下する見通しです。今後、経済成長戦略を展開するとしても、もう5%以上の高度成長を期待するのは無理でしょう。

こうした表現は、安倍元首相が好んだ表現でもあります。安倍氏の継承者を自称するのは結構としても、時代錯誤のような政治的表現ではなく、事実、史実に即した発言をしていただきたい。

予測不可能な政策、ディール(交渉)、言動、発言を繰り返すトランプ氏を歓待して、喜ばせるのも外交政策かもしれない。それにしても、「共同記者会見もなく、共同声明もない首脳会談」は稀でしょう。

専門家、識者の談話の中で、杉山晋輔・元駐米大使は「日米同盟の重要性を確認し、最初の一歩をうまく踏み出すことに成功した」(読売新聞)と語っていました。今回の首脳会談は外務省が細部にわたるまで準備してきました。その当事者が「・・成功した」というのは当然で、そんな言葉を紙面で紹介する意味ないと思います。

同じ外務省OBの田中均氏(外務審議官)は「中国のGDPは何年か後に、日本の5倍になる。トランプのご機嫌をとるのではなく、対中で敵対関係にならないよう高市氏は習近平・国家主席を会談する道も探るべきではないか」と、自らのネットサイトで語っています。

「したたかな外交戦略が必要なのです。すぐ媚中派だのと批判しないことです。米国一本の外交は危うい」。メディアには、表層的な報道ではなく、深堀した情報を求めます。

編集部より:この記事は中村仁氏のnote(2025年10月30日の記事)を転載させていただきました。オリジナルをお読みになりたい方は中村仁氏のnoteをご覧ください。