「シンプル」はどこへ? ワイモバイル新料金に見る、複雑化するプランとソフトバンクの戦略

ワイモバイルが新料金プラン「シンプル3」を2025年9月25日より開始する。

S・M・Lという従来の3つのデータ容量から選ぶというスタイルは変わっていないが、基本料金が若干、上がっている。

NTTドコモやKDDIが相次いで値上げをしているが、その業界トレンドにソフトバンクもようやく追いついた格好だ。

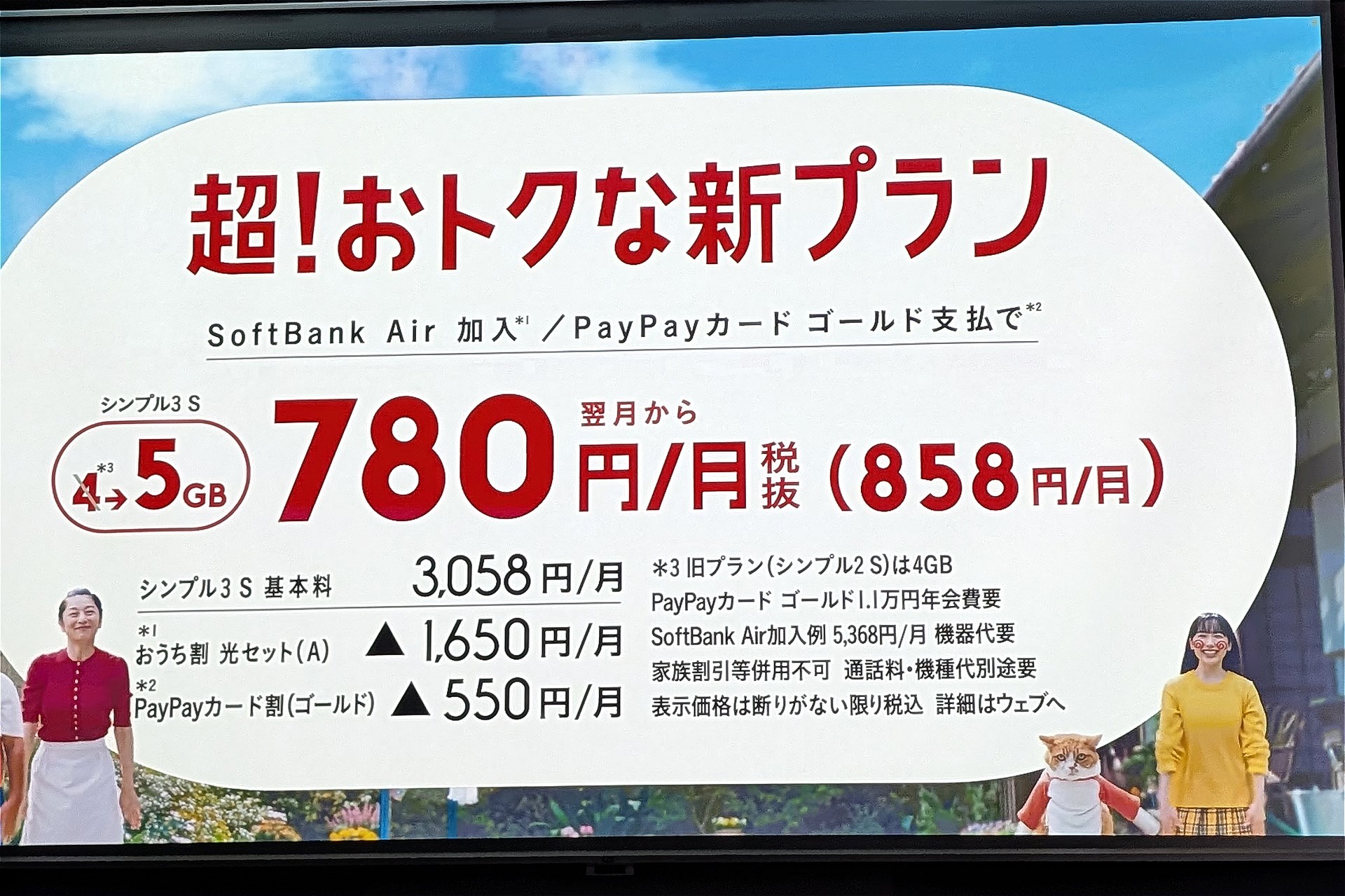

ただ、今回の料金改定についてソフトバンク専務執行役員である寺尾洋幸氏は「使い方によって値下げになる」と強調する。PayPayカードや光回線のセット割などを組みあわせることで、従来よりも安くなる立て付けになっているのだ。

今回、特に注目したいのが、これまでの187円を割り引く「PayPayカード割」が「通常カード:330円割引」と「ゴールドカード:550円割引」というカードの種類によって割引額が異なる設定がされているという点だ。

通常カードは永年年会費が無料、ゴールドに関しては年会費が1万1000円となっている。

ソフトバンクとしては「いかにPayPayカードの会員数と決済金額を増やすか」が重要になっているようだ。

実際、今回の料金改定は、全体的に見ると、金額は劇的には変わっていない。ただ、細かいところを微調整することで、収益の向上が期待できるという。

特にPayPayカード割を強化すると、これまで他社のクレジットカードで通信料金を支払っていた人がPayPayカードを持ち、PayPayカードで決済してくれるようになる。 すると、ソフトバンクとしては、他のクレジットカード会社に手数料を支払う必要がなくなり、結果として、収益が改善する効果が出てくるのだという。

また、ショップの店頭においても、PayPayカード割があることにより、店員が客に対してPayPayカードを訴求できるようになる。ショップでPayPayカードの契約につなげることができれば、ショップに対してもインセンティブを支払えるようになる。ただでさえ、利益率が厳しいショップにおいて、カードの営業ができるというメリットは計り知れない。

一度、ゴールドカードを持ってくれれば、ユーザーとしてはメインカードにする傾向が強くなるので、一気に決済額も増え、ソフトバンクとしては手数料収入が期待できるようになる。

とはいえ、課題となってきそうなのが「通常カードではなくゴールドカードを契約してくれるか」という点だろう。

ワイモバイルは、当然のことながら、月々の通信費を下げたいという人たちに支えられているブランドだ。実際、新プランのCMでは「家計見直し大作戦」として、お父さんである出川哲朗さんがお菓子や電気代、お小遣いを減らされるというシチュエーションのなか「スマホはワイモバイルでお得だからOK」という流れになっている。

家計を本当に見直すなら、年間1万1000円のゴールドカードなんて贅沢はせず、ノーマルのカードで我慢すべきだろう。

ただ、実際はゴールドカードであれば、毎月550円の割引になるだけでなく、ワイモバイルや光回線の通信料金に対して最大10%のポイントが付与される。

「使えば元が取れなくもない」という立て付けを理解した上で、ワイモバイルユーザーがゴールドカードを素直に持ってくれるかどうか。

カードの種類によって割引額を変える取組みは、すでにNTTドコモが行っている。ただ、NTTドコモの場合、そもそもゴールドとプラチナカードの契約数が1142.7万件もあるだけに、相性がいいのは間違いない。

今回、NTTドコモに追随したかたちとなるワイモバイルだが、NTTドコモのようにゴールドカードユーザーを増やせるのだろうか。

もうひとつ、今回の料金改定で気になったのが「名前はシンプル3だが、中身的にはシンプルと言えるのか」という点だ。

その昔、ワイモバイルは実に「シンプル」な料金プランであった。割引も光回線もしくは複数回線契約ぐらいしかなく、パッと見て、わかりやすかった。

しかし、数年前からPayPayカード割が入り、今回からは通常カードとゴールドカードの違いによって割引額が異なるようになった。

海外データ通信が2GBセットになり(2026年夏以降)、さらにPayPayの決済回数に応じて、ギガがもらえるようになる。

光回線とクレジットカードを組み合わせて安くなるというのは、もはやメインブランドの料金プランの設計と変わらない。ワイモバイルが「シンプル」というならば、ソフトバンクの料金プランも「シンプル」ということにならないのか。

そもそも、メインブランドの「ソフトバンク」、ワイモバイルというサブブランド、さらにオンライン専用で「LINEMO」があり、それぞれで複数の料金プランが存在する。

あらためて考えると、1社で3つもブランドがあるのは多過ぎはしないか。いっそ、ワイモバイルとLINEMOを統合してもいいのではないか。

2020年、菅義偉政権による値上げ圧力によって、NTTドコモが「ahamoをオンライン専用プランにする」という荒技で、4割値下げの3000円程度の金額設定を実現した。そこで慌てたソフトバンクはLINEMO、KDDIはpovoというオンライン専用ブランドを急遽、作って対抗した。

しかし、いまではahamoは当たり前のように店頭で契約したり、機種変更ができるようになっており、もはや「オンライン専用プラン」という体をなしていない。

KDDIのオンライン専用ブランドであったpovoも、いまではローソンでデータ専用プランを手に入れることができる。

ソフトバンクがLINEMOを「オンライン専用ブランド」として頑なに守り続ける意味はあるのだろうか。

ソフトバンクに限った話ではないが、3社に関してはブランドやプランが多すぎるように思える。楽天モバイルの「1プラン」を真似をしろとは言わないが、もうちょっと、ブランドやプランを絞って、全体的に「シンプル」にしたほうがいいのではないだろうか。