VAIO NOTE 505とか歴代VAIO集まる。普通は入れないVAIO Museum

VAIOは、長野県安曇野市にある本社の1階エントランスに、ソニー時代からのエポックメイキングな製品を展示した「VAIO Museum」を開設している。これまでは、1階に一部製品と、2階エリアのショーケースの中に、歴代製品を展示していたが、特に2階の展示コーナーは、来訪者が訪れるエリアではないため、社員以外はあまり目にすることができなかった。

開設したVAIO Museumは、来訪者であれば誰でも目につく場所であり、ガラスなどのケースに入れることなく展示されている(もちろん展示品には触れてはいけない)。本社を訪れた人たちのエントランスでのちょっとした時間を、楽しい機会に変えている。

同社では、「VAIO PCが始まる以前から、安曇野の工場で製造されたコンピュータ製品や、現在に至るまでの主な過去製品を展示した。数多くの技術の系譜が感じられるVAIO製品展示を通じて、VAIOの今につながる“ものづくりの歴史”を紹介している」という。

ただ、一般には公開していないものであり、VAIOと取引がある業界関係者など、限られた人だけが体験できる特別な空間となっている。VAIO本社のVAIO Museumを写真で紹介しよう。

MSX2+規格のソニーブランドのMSX。1983年に発売した。これも安曇野工場で生産されたPCの1つだ。ゲームを創る楽しさを提案し、ゲーム制作ツールと解説本を付属。漢字BASICや1万9,268色表示、強化された日本語処理機能、FM音源を搭載していた。3.5型FDDとともに、RS-232Cポートを2基搭載している。

ソニーがNEWSブランドで展開していたワークステーション。1986年の発売。従来のスーパーミニコンを超える処理能力を持ちながら、省スペース、低価格を実現して話題を集めた。ネットワーク対応も充実しており、分散ファイルシステムのNFSや、イーサネット(TCP/IP)を標準搭載しており、他社のワークステーションと連携して分散処理を行なうことができた。

安曇野工場ではミニコンポも生産していた。1992年に発売した海外向けミニコンポ「PIXY」シリーズである。7バンドスペクトラムアナライザー付き電子グラフィックイコライザーを搭載。ライブの臨場感を再現するサラウンドを装備。40局プリセット可能なプリセットシンセチューナーも採用していた。

ソニーが1994年に、米国で発売した携帯型情報端末「Magic Link」。約550gの重量でジェネラルマジックの「マジックキャップ」や、通信言語である「テレスクリプト」を搭載。ネットワークサービスの「AT&T Personal Link」や「American Online」に対応。電子メールやオンラインショッピングを可能にしていた。価格は995ドルだった。

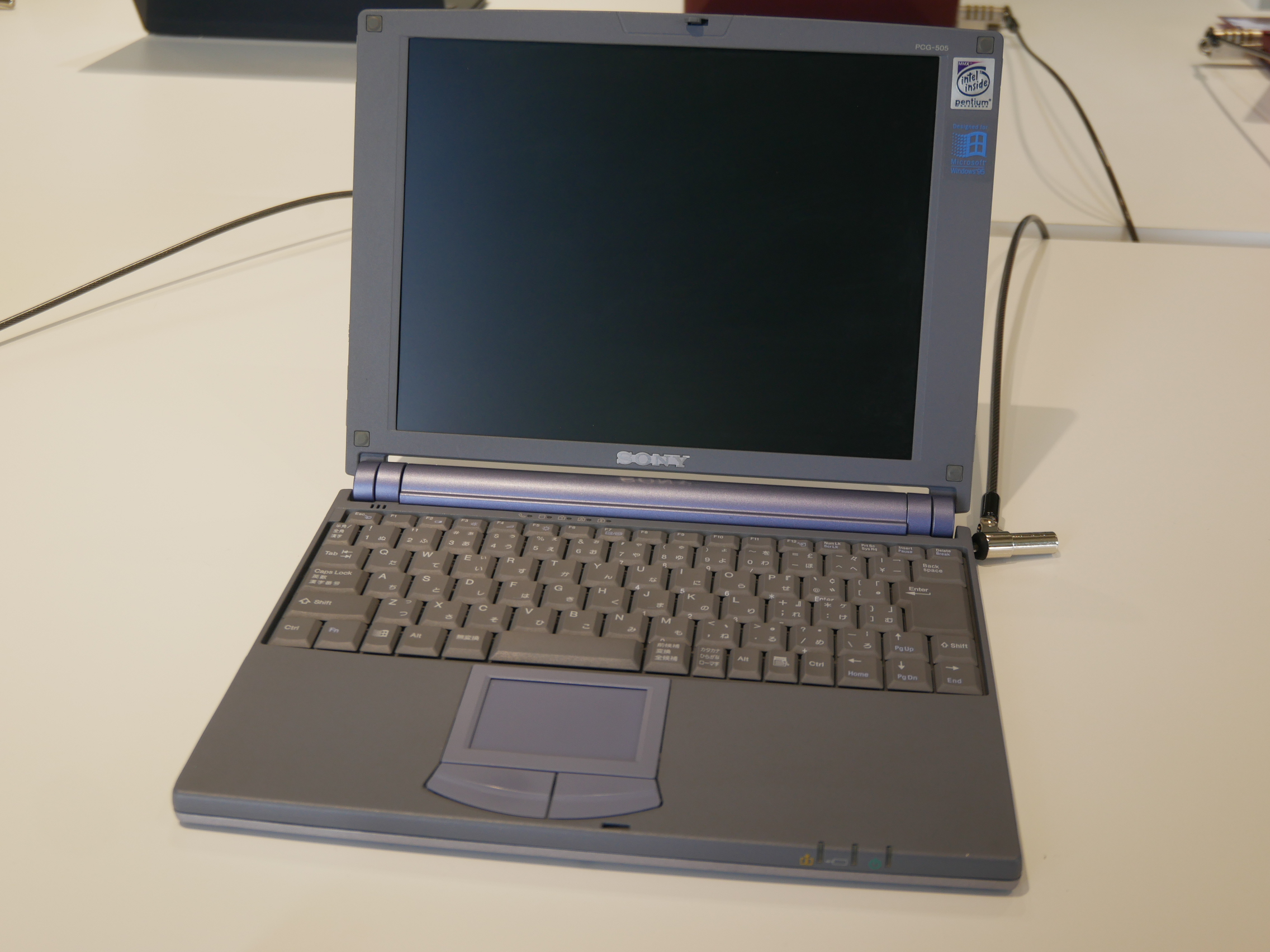

「銀パソ」と呼ばれ、一大トレンドを生み出したノートPC。業界で初めてボディ4面にマグネシウム合金を採用し、大幅な薄型、軽量化を実現。その後のサブノートPC市場において、大きな影響を与えた。薄型、軽量、堅牢性を目指すPCとして、素材選定と加工技術の進化が重要であると認識されるようになった最初の機種とも言える。1997年に発売した。

A5サイズのコンパクトボディで、1kg以下の重量を実現しながら、CCDカメラを内蔵したミニノート。持ち運びが可能なノートPCとして、一世を風靡した。1998年に発売した初代モデルは、CPUにMMX Pentium 233MHzを搭載。3.2GBのHDDを搭載した。現在、VAIOの親会社であるノジマの野島廣司社長も、当時は移動中の車内で利用していたという。

四足歩行する自律型エンターテイメントロボット「AIBO」の初代モデルも、安曇野工場で生産された。パフォーマンスをするだけでなく、さまざまな学習をしたり、感情を表現したりすることができるのが特徴だ。1999年に発売された。

2003年に発売したVAIO NOTE 505 EXTREMEは、カーボン素材を採用し、最薄部で9.7mm、重量は825gを実現。極限のモビリティPCを市場に投入してみせた。当時はまだ、UDカーボンが量産できる技術ではなかったが、東レの協力を得て、世界で初めて民生機に採用。ここからVAIOによるカーボン採用モデルの進化が始まることになる。

押し出しアルミという、それまでのPCでは使ってこなかった技術を採用し、プレミアムモデルという、1つのカテゴリを切り拓いたPCだ。薄さや軽さとともに、剛性のバランスを取った素材であり、金属感や高級感が、持つ喜びを表現することにもつながった。2006年の発売。スタンダードボルテージCPUと、ハイブリッドGFXを搭載した。

2006年に発売したVAIO type Gは、ビジネス用途に特化したB5ノートPCだ。4:3の12.1型液晶ディスプレイを搭載し、最小構成で約898gという当時の世界最軽量を実現した。カーボン素材を採用することで、平面加圧振動試験120kgfにも耐えられるボディを実現した。オフィスでの快適な使用と、モバイル性を兼ね備えたビジネスPCだった。

VAIOのフラグシップモデルと言えば、VAIO Zである。高性能とモビリティの妥協なき融合を目指したハイパフォーマンスモバイルPCであり、卓越した処理能力を実現した。2008年に発売している。

2009年に発売したVAIO Xは、低消費電力を実現したIntelAtomプロセッサを採用。薄さ13.9mm、軽さ655gのスリムボディを実現。10型液晶ディスプレイ以上のPCでは世界最軽量を実現した。ヒンジをボトム側に設定したため、110度開いたところでLCD面を立たせなくてはいけない構造となったが、これがのちのVAIOの代名詞となるチルトアップへと進化していくことになる。

2009年に発売したVAIO type Pは、しっかりとタイピングできるキーボードを搭載しながら、手で握って持ち出せるサイズにこだわった「ポケットスタイルPC」だ。IntelのAtomプロセッサを搭載し、性能と長時間駆動のバランスを両立させた。634gの軽量化とともに、ジーンズのポケットに入れる訴求が話題を集めた。

2013年に発売した際には、世界最軽量のUltrabookとして話題を集めた。現在のVAIOのデザインIDの原型ともなっているモデルで、チルトアップ構造、ウェッジシェイプ、無限パームレストというフォルムを生み出した。天板とボトムカバーにはカーボンファイバー、キーボード面にはアルミを採用している。

ソニーから独立した新生VAIOとして、初めて投入したフラグシップモデル。タブレットPCにも変形するマルチフリップ機構の採用や、高度な熱設計によって実現した高性能CPUの採用など、当時のVAIOの技術力を結集させたPCだ。

2017年に発売したVAIO S11は、11.6型液晶ディスプレイを搭載したモバイルPCで、首上アンテナを新たに設計し、徹底したフィールドテストを実施。外出先でも、オフィスでも、快適にインターネットに接続できるようにワイヤレス性能を強化している。新生VAIOが打ち出した「快」や「ビジネス全方位」という方針を具現化したPCだ。

加工難度が高いカーボン素材で全面を覆う立体成形フルカーボンモデル。軽量、堅牢、高性能、長時間駆動、大画面という相反するスペックを高次元でバランスし、実現したフラグシップモデルだ。最軽量モデルでは958gの軽量化を達成している。VAIO Museumでは、無刻印キーボードモデルを展示している

1982年に、ソニーが初めて発売した8bitPC。独自仕様のBASICを採用しており、拡張性にも優れていた。当時の価格は22万8,000円。

2003年に発売した業界初のポータブルサーバー。ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b)対応で、アクセスポイント機能を搭載。横83mm、高さ155mmの手帳サイズで、重量は390g。軽量で、持ち運びができるため、自宅やオフィス、外出先など、場所を選ばずにネットワークの構築ができ、ファイルの共有も手軽にできた。

PaSoRiの名称で展開していたEdy対応の非接触ICカードリーダライター。PCにUSB接続して利用することができる。2001年に発売した最初の製品だ。

指紋照合による本人認証が可能であり、Windows OSの起動制限機能や、ID/パスワードを要求するアプリケーションやWebページへの自動ログイン機能などを実現していた。2001年に発売した。

MDドライブとスキャナ、9.5型液晶ディスプレイを一体化したデバイス。内蔵のスキャナで読み取ったデータを、MDに記録。A4サイズに換算すると、約1000枚のデータを保存できる。ファイルは用途別に管理することができる。1995年に発売した。

ソニーが発売したマルチメディアCD-ROMプレーヤー。CD-ROMの再生が可能で、モノクロのディスプレイにコンテンツを表示できる。

PCとビデオカメラを融合させたVAIOであり、光学10倍ズームレンズを採用した68万画素CCDカメラを搭載。Transmeta Crusoe プロセッサを搭載し、6.4型液晶ディスプレイを採用している。「PCでビデオカメラのように撮る」という提案を行なっていた。2000年の発売。

ソニーが1987年に発売した日本語ワードプロセッサ「PRODUCE (プロデュース)」。2型フロッピーディスクドライブを搭載し、プリンタ分離型の製品として登場した。

小型デジタルスチルカメラと、バッテリなどの専用アクセサリで構成されたQUALIA 016。価格は38万円であり、2003年の発売当時の最高技術を結集して作られた。QUALIA(クオリア) プロジェクトは、QUALIA認定委員会により、機能やスペックだけでなく、感動価値の創造を基準に評価し、さまざまな製品を開発していた。