飲み続けると認知機能障害につながる「過活動膀胱の抗コリン薬」「脂質異常症のスタチン系薬」「抗真菌薬のトリアゾール系抗真菌薬」など治療薬8種類<専門家監修> (1/1)

認知症の発症リスクついて、近年の研究で年齢だけではなく、「薬の副作用」も関係している可能性が明らかになった。本誌は国内で処方されている薬の添付文書を徹底精査。長期服用によって認知症リスクが生じる薬を洗い出した。

室井一辰さん/医療経済ジャーナリスト、谷本哲也さん/ナビタスクリニック川崎・院長、眞鍋雄太さん/認知症専門医・指導医・神奈川歯科大学教授

厚生労働省の統計(2022年)によると、日本の認知症患者は443万人。2050年には586万人に増えると予想されている。今後は医療分野での認知症対策がますます重要になる。

そうしたなか、近年注目を集めているのが「薬」と「認知症」の関係だ。

医療経済ジャーナリストの室井一辰さんが言う。

「2010年代以降、医薬品と認知症の発症リスクに関する研究が海外を中心に発表されています。2024年11月には英ノッティンガム大などの研究グループが、頻尿などの治療に使われる過活動膀胱治療薬のうち一部の薬が認知症の発症と関連していることを突き止め、英医学誌『BMJ Medicine』に発表しました」

研究グループがイギリスの認知症患者約17万人のデータを解析した結果、過活動膀胱治療薬として使われる抗コリン薬を「3年以上服用していた人」は、「服用していなかった人」に比べ、認知症の発症リスクが1.25~1.29倍になることがわかったという。

「研究グループは、これらの過活動膀胱治療薬が高齢者の認知症の増加と関連していると結論づけています」(同前)

頻尿、尿漏れ、失禁など、年を重ねるにつれ「過活動膀胱」に悩まされる人は多い。

その治療薬として処方される「抗コリン薬」について、医薬品の承認審査や市販後の副作用事例について情報収集を行なう公的機関・PMDA(独立行政法人「医薬品医療機器総合機構」)で審査専門員を務めたナビタスクリニック川崎・院長の谷本哲也さんが指摘する。

「抗コリン薬は体内で働く神経伝達物質『アセチルコリン』を抑えることで膀胱の収縮を抑え、頻尿などの症状を改善する薬です。しかし、アセチルコリンは脳でも働いています。人間の脳は通常、薬など異物を通しにくい血液脳関門で守られていますが、抗コリン薬を長期間服用することで、脳内の神経の伝達が弱くなってしまう可能性が指摘されています」

認知症リスクにつながると指摘されている薬は過活動膀胱治療薬だけではない。

PMDAが公開する薬の添付文書では、「認知症」に関連する副作用がある薬として、他にも「脂質異常症治療薬」や「解熱・鎮痛・消炎薬」、爪白癬(爪の水虫)やカンジダ症の治療などに用いられる「抗真菌薬」といった薬が挙がる。これらは多くの人々にとって身近な薬でもある。

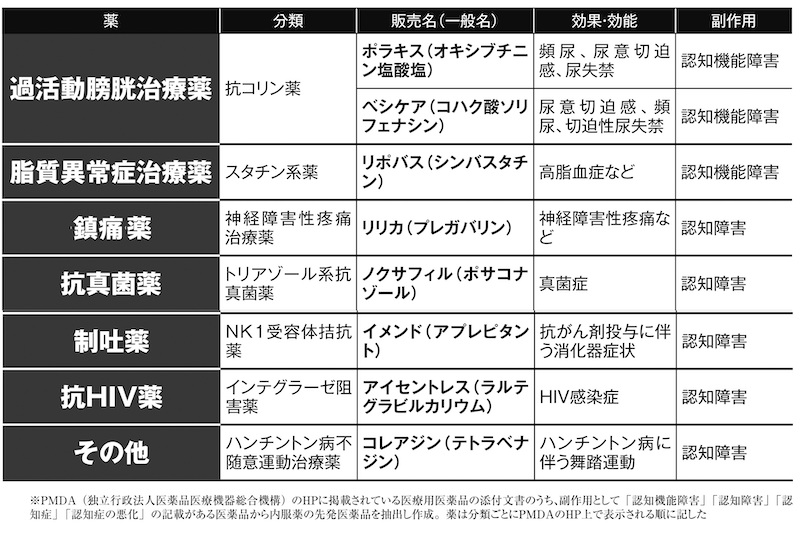

そのうち内服薬の8の薬について、表にまとめた。

PMDA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)のHPに掲載されている医療用医薬品の添付文書のうち、副作用として「認知機能障害」「認知障害」「認知症」「認知症の悪化」の記載がある医薬品から内服薬の先発医薬品を抽出し作成。薬は分類ごとにPMDAのHP上で表示される順に記した。

※薬/分類/販売名(一般名)/効果・効能/副作用

【1】過活動膀胱治療薬/抗コリン薬/ポラキス(オキシブチニン塩酸塩)/頻尿、尿意切迫感、尿失禁/認知機能障害

【2】過活動膀胱治療薬/抗コリン薬/ベシケア(コハク酸ソリフェナシン)/尿意切迫感、頻尿、切迫性尿失禁/認知機能障害

【3】脂質異常症治療薬/スタチン系薬/リポバス(シンバスタチン)/高脂血症など/認知機能障害

【4】解熱・鎮痛・消炎薬/神経障害性疼痛治療薬/リリカ(プレガバリン)/神経障害性疼痛など/認知障害

【5】抗真菌薬/トリアゾール系抗真菌薬/ノクサフィル(ポサコナゾール)/真菌症/認知障害

【6】制吐薬/NK1受容体拮抗薬/イメンド(アプレピタント)/抗がん剤投与に伴う消化器症状/認知障害

【7】抗HIV薬/インテグラーゼ阻害薬/アイセントレス(ラルテグラビルカリウム)/HIV感染症/認知障害

【8】その他/ハンチントン病不随意運動治療薬/コレアジン(テトラベナジン)/ハンチントン病に伴う舞踏運動/認知障害

「副作用」欄の表記は「認知症」「認知障害」「認知機能障害」と似たような単語が並ぶが、それぞれどう違うのか。

認知症専門医・指導医の眞鍋雄太さん(神奈川歯科大学教授)が解説する。

「一般的に、大脳の記憶や判断力といった認知機能が低下した状態を『認知障害』『認知機能障害』といい、基本的には同じ意味です。認知症では、これに加えて徘徊や妄想など行動や心理面の障害を伴い、これらを『認知症』症状といいます」

薬剤の副作用による認知機能の低下は、服用をやめれば回復するとされているが、問題は「長期服用」のケースだ。

近年の研究で認知障害や認知機能障害の副作用を持つ薬を長期間服用すると、認知症の発症リスクが高まるケースがあることがわかってきたという。谷本さんが言う。

「抗コリン薬もそのひとつです。日常的に用いられる胃腸薬やかぜ薬などにも含有していますが、症状が出た時に一時的に服用するケースと異なり、過活動膀胱の治療は長期に及ぶことが多い。添付文書に記された副作用は『認知機能障害』ですが、長期間の服用で認知機能障害が続くことで、認知症の発症を早める一因になると考えられています」

副作用に「認知症」や「認知機能障害」などと記されている表中の薬について専門家に解説してもらった。

たとえば、血中コレステロール値などが高い状態が続くことで診断される脂質異常症。その治療に用いられる「スタチン系薬」の副作用にも、認知機能障害が挙げられている。薬剤師の長澤育弘さんが言う。

「シンバスタチンなどスタチン系薬は肝臓でのコレステロール合成を抑え、悪玉(LDL)コレステロールの量を低下させます。なぜ認知機能障害の副作用があるかは明らかにされていませんが、実際に海外では多数の報告があります。考えられる理由としては、細胞膜やホルモンの原料でもあるコレステロールが薬で減ることで、脳内の神経細胞に悪影響を及ぼしたり、また脳内ホルモンが減るなどした結果として、認知機能障害を引き起こすことが挙げられます」

鎮痛薬のプレガバリンはどうか。

「リリカなどの商品名で販売・処方されるプレガバリンは炎症を抑え痛みを和らげる他の鎮痛薬と違い、神経細胞の異常な興奮を抑え痛みを和らげる薬。その作用機序から、脳の神経細胞の活動も抑えられてしまうことで認知障害の副作用が起きると推測されます」(同前)

実際、プレガバリンの継続的な服用で認知症の発症リスクが高まったとの研究結果がある。前出・室井さんが言う。

「2023年1月、スイスの薬学専門誌に掲載された台湾の医師らによる研究論文では、台湾の国民健康保険データベースを用いて約20万6000人を分析したところ、『プレガバリンを90日以上使用していた人』は『使用していなかった人』に比べて認知症の発症リスクが1.45倍だったと報告されています」

抗真菌薬のひとつであるトリアゾール系抗真菌薬にも認知障害の副作用が記載されていた。

「カビが原因となる真菌感染症の薬で、免疫不全の患者に使用されるケースが多い。薬が脳に強く作用し、脳神経障害を起こす毒性が出た場合は、認知機能に影響を及ぼす可能性があることが指摘されています」(谷本さん)

※週刊ポスト2025年5月9・16日号

●《新しい薬が続々登場》認知症は「薬」で治せるのか? 認知症専門医が明かす認知症治療の“いま”