【40代・50代、体の「糖化」とは?】「老化は病気」!? 実年齢より機能年齢を意識しよう

同窓会に行くと、年齢よりも明らかに若く見える人と、老けて見える人がいる。同じ年月を生きてきたのに、その差はどこから生まれるのだろうか? 「老化は病気である」という新しい発想を提唱している、抗加齢医学、糖化研究の第一人者である同志社大学教授・米井嘉一さんに伺った。

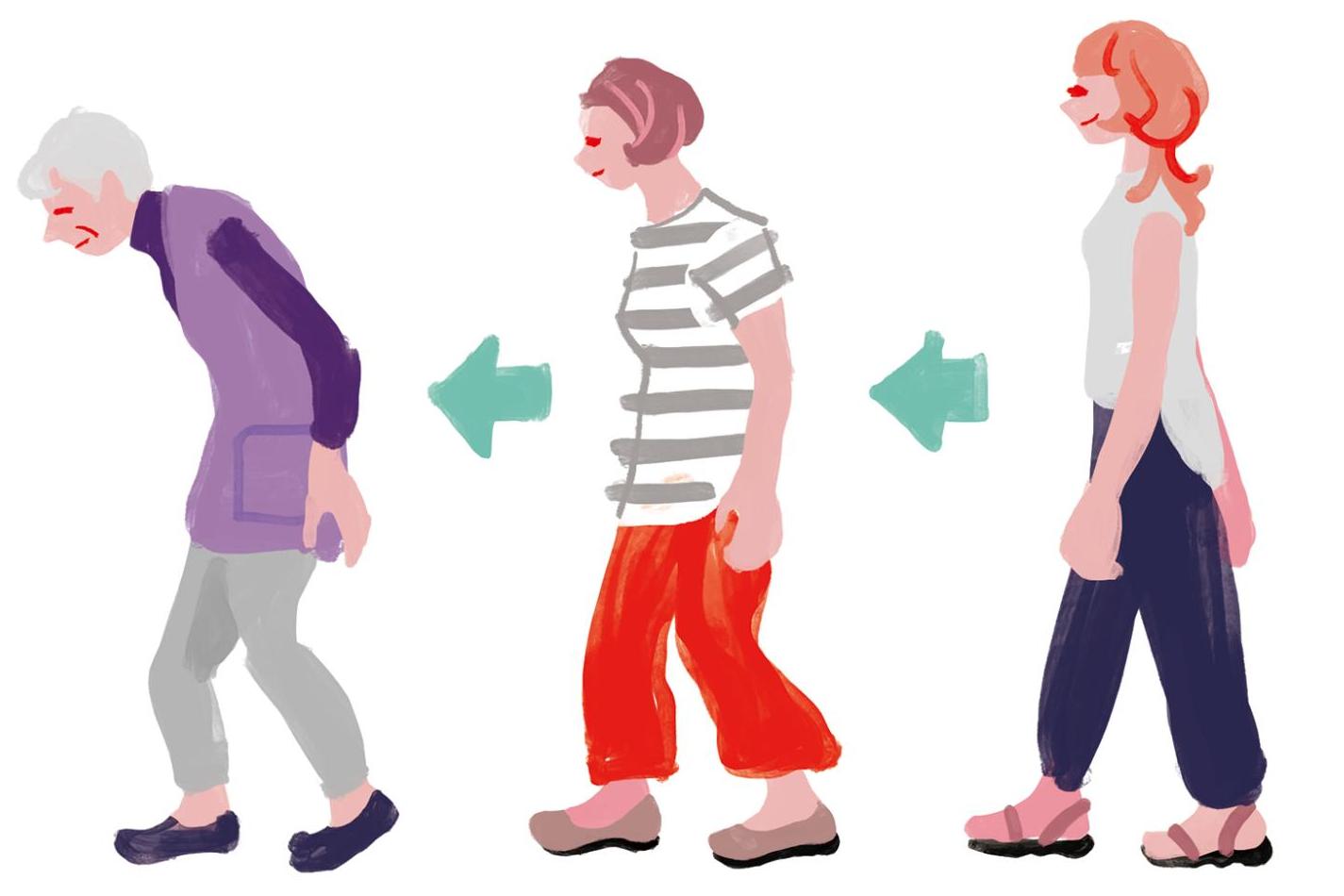

若い頃はそれほど年齢差がなくても、40歳ともなると、同じ年齢でも若く見える人と老けて見える人が顕著になってくる。いったい「老化する」とは、どういうことなのだろうか? 「予防医学の観点から見ると、老化に『実年齢』はあまり関係ありません。体の機能がどれだけ正常に保たれているかのほうが重要です。これを『機能年齢』と呼んでいます。 ちょうど、40~50歳くらいになると、それまでの生活習慣の蓄積が表面化してくるといえます。暴飲暴食をしていたり、栄養が偏っていたり、運動不足や睡眠不足、不摂生な生活をしていると、体のあちらこちらに不調、不具合が出てきます。これは『病的な老化』が進行している状態です。こうしたことを見てみると、老化も生活習慣病のひとつと考えられます」(米井嘉一先生) では、心身を老化させる危険因子とはどんなことなのだろうか? 【老化の5つの危険因子】 〇酸化ストレス 過剰なフリーラジカルや活性酸素の作用で、体を錆びさせるものだ。喫煙、食品添加物、紫外線、放射線などの影響が考えられる。 〇糖化ストレス 体内で過剰となった糖や脂質由来のアルデヒドと体のタンパク質が結びついて、AGEs(エージス)=Advanced Glycation Endproducts(終末糖化産物)を産生。体のタンパク質がAGEsに置き換わることによって、体の各所に機能不全を起こす。原因は食後の高血糖(血糖スパイク)と続発するアルデヒド生成、脂質や酒の過剰摂取、タンパク質摂取不足、運動不足など。 糖化が与える体の不調は第2回<肥満や糖尿病、老け顔…悩みの原因は「糖化」にあり>参照。 〇心身ストレス 仕事や人間関係などの精神的なストレス、不安や緊張状態が続くと、コルチゾールなどのストレスホルモンが分布され、血圧が上がる。これが続くと、高血圧や高脂血症の状態になる。 〇免疫ストレス 心身にストレスが過剰になるとリンパ球が減ったり、糖化ストレスがかかると抗体を生成する機能が落ちる。これらにより、体を守る免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなったり、重症化しやすくなる。 〇生活習慣 食事、運動、睡眠の3本柱が乱れると、体の機能に悪影響が表れる。また、喫煙は酸化ストレスを、飲酒は糖化ストレスを高める。 「これらの危険因子はそれぞれリンクする関係にあり、連鎖的に問題が広がっていきます」