【福田昭のセミコン業界最前線】2027年のiPhoneへの採用が噂される「モバイルHBM」の正体

アクセスランキング

Special Site

PC Watch をフォローする

最新記事

Impress Watchシリーズ 人気記事

おすすめ記事

超広帯域DRAMモジュール技術「HBM(High Bandwidth Memory)」のモバイル機器向けバージョンとされる「モバイルHBM(Mobile HBM)」がテック系メディアで最近、注目を集めている。2027年モデルの旗艦スマートフォンに採用されるとの噂(未確認情報)が韓国や米国などの複数のメディアで記事として今年(2025年)の5月以降に掲載された。

モバイルHBMモジュールは、本来のHBMモジュールとは何が違うのか。本稿では始めに本来のHBMモジュールを簡単に説明する。それからモバイルHBMの正体を明らかにしていく。

HBMモジュールの主な用途は、AI/マシンラーニング向けGPUやTPUなどの超高性能プロセッサの外付けメモリである。プロセッサとHBMモジュール(モジュールの数は4/6/8/12個など)を同じ中間基板(インタポーザ)に近接して配置し、同一のパッケージ(通常はBGAタイプ)に封止する。プロセッサからHBMモジュールへのデータ転送はきわめて速く、ほかのDRAMモジュールに比べ、マシンラーニングの学習と推論の処理速度が著しく向上する。

HBMモジュールは、シリコンダイを3次元積層した構成を採る。具体的には、最下層に「ベースダイ(Base Die)」と呼ぶロジックダイを配置し、その上に「コアダイ(Core Die)」と呼ぶDRAMダイを載せる。これらのシリコンダイ間および中間基板との間は、「シリコン貫通電極(TSV: Through Silicon Via)」と呼ぶ柱状の銅(Cu)電極を介して接続する。

HBM用のDRAMダイは、1,024本(1,024bit)と広いシングルエンド伝送の入出力バスを備える。入出力バスが広くTSV電極を経由するので伝送距離が短く、広帯域伝送に適する。入出力ピンあたりのデータ転送速度は「HBM3」の場合に7~8Gbps、「HBM3E」の場合に10Gbpsである。ピン当たりが8Gbpsだと、モジュール全体のデータ転送速度は1,024GB/sに達する。

積層するDRAMダイの枚数は8/12/16枚とかなり多い。DRAMダイの積層枚数を多くすることでモジュール当たりの記憶容量を拡大している。たとえばDRAMダイの記憶容量を16Gbit(2GB)、積層枚数を12枚と仮定すると、モジュール当たりの記憶容量は24GBになる。そして同一の中間基板に載せるHBMモジュールの数を仮に8個とすると、総記憶容量は192GBに達する。

HBMモジュールは大規模かつ超高速かつ超高コストであり、あまり公表はされていないものの消費電力は非常に大きいと見られる。このため、そのままモバイル機器に搭載できるようなシロモノではない。

にも関わらず、「モバイルHBM」の開発と搭載予定という未確認情報がいくつかのテック系メディアを賑わせた。しかし実際には、韓国のテック系メディア「ETnews」が2025年5月14日に報じたiPhoneの20周年記念モデル(2027年モデルの一部)に関する推測記事の中で、「モバイルHBM」あるいは「LLW(Low Latency Wide I/O) DRAM」を20周年記念モデルで採用すると記述したことが、情報源らしい。筆者の調べでは、ほかのテック系メディアのモバイルHBMに関する記事はすべてETnewsを引用しており、中にはETnewsの記事内容をほぼ複写して和訳したかのようなメディアすらあった。

ETnewsの記事がiPhone誕生20周年記念モデルのDRAMモジュールをモバイルHBMあるいはLLW DRAMと表記したことは、注目と誤解と混乱を招いている。モバイルHBMの呼称から浮かびそうなイメージは「低消費電力版HBM」だろうか。しかし実体はいささか異なる。

もう1つの表記であるLLW DRAMは、あまりなじみのない呼称である。Samsung Electronics(以降はSamsungと表記)がオンデバイスAI向け低消費電力DRAMのLLW DRAMを開発中だと2023年~2024年の時点で公表している(たとえば2024年1月9日付け)。目標仕様はデータ転送速度が128GB/s(第1世代のHBMと同等)、ビット当たりの消費電力(データ転送時、速度は不明)は1.2pJと低い。

また技術調査会社のTechInsightsが2024年10月9日に発行した分解レポートでは、Appleが発売した拡張現実/仮想現実(AR/VR)ヘッドセット「Vision Pro」のセンサー入力リアルタイム処理用プロセッサ(チップセット)「R1 APL1W08」が、複数とみられるSK hynixの1Gbit LLW DRAMダイとAppleの「TMNB26」リアルタイム処理プロセッサダイを、InFO-M(Integrated Fan-Out Multi-chip)技術によって1つのパッケージに封止していると記述した。InFO-Mパッケージの組み立てはTSMCが担当。パッケージはBGAタイプで、はんだパッドの数は1,961個ときわめて多い。

このレポートで興味深いのは、InFO-Mは複数のダイを横に並べる技術であることだ。プロセッサダイとDRAMダイは平面状にレイアウトする。従って3次元積層が前提であるHBMとは、まったく異なる技術であることが分かる。

そしてAppleが公表したVision Proのスペックだと、「R1」のメモリはデータ転送速度が256GB/sと高い。この速度は第2世代のHBM「HBM2」に匹敵する。考え方としてはHBMと類似の「広い入出力バス」によって広帯域を実現していると思われる。

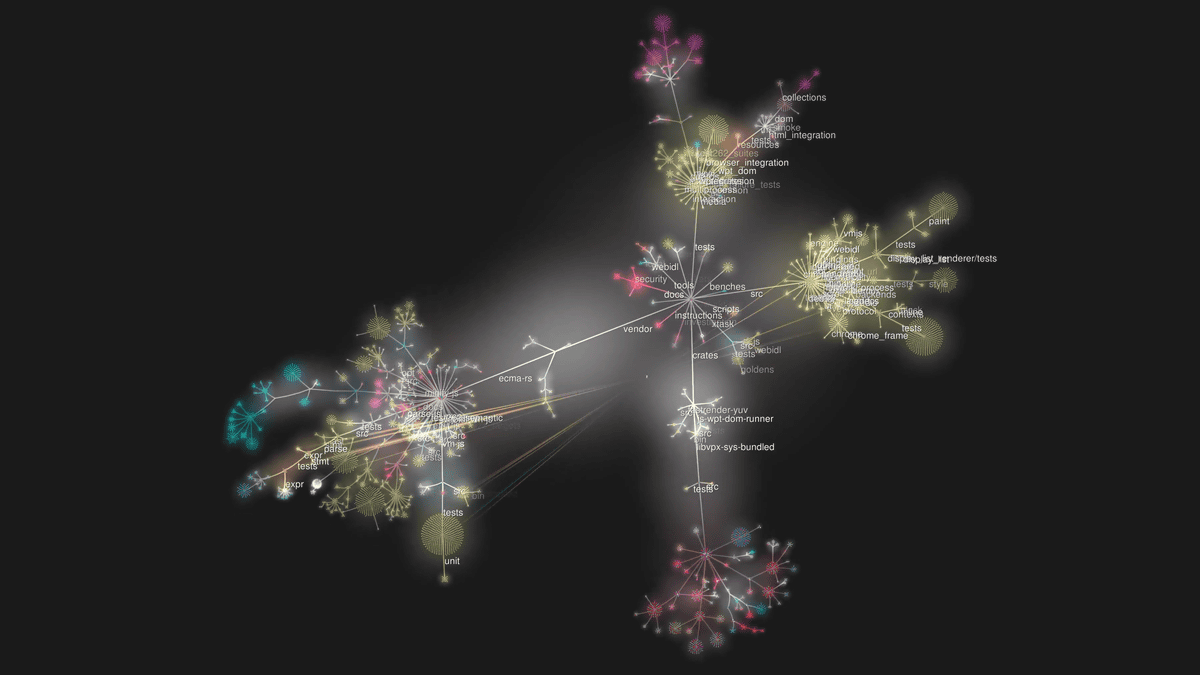

それではモバイルHBMとは何を指すのだろうか。「ETnews」の記事にそのヒントがある。SK hynixが開発したパッケージ技術「VFO」とSamsungが開発したパッケージ技術「VCS」がモバイルHBMであり、またLLW DRAMだとETnewsの記事は述べており、パッケージの簡単な断面図も載せている。つまりモバイルHBMとLLW DRAMはほぼ同じ、という扱いだ。

すでに述べたように、LLW DRAMはHBMとはまったく異なる技術だ。そしてモバイルHBMは、LLW DRAMとも従来のHBMとも異なるパッケージ技術である。SK hynixのVFOとSamsungのVCSはいずれも、HBM技術あるいはその類似技術とみなすことはできない。

VFOとVCSはいずれも、DRAMダイを3次元積層する薄型小型パッケージング技術である。薄型小型の従来パッケージング技術としてはファインピッチBGA(FPBGA)が良く知られている。FPBGAはシリコンダイの3次元積層に対応しており、2枚あるいは4枚のメモリダイを内蔵するFPBGAは珍しくない。メモリダイの入出力電極とパッケージ基板(樹脂基板)の電極(内側)は通常、ワイヤボンディング(ループボンディング)によって接続する。

VFOとVCSでは、パッケージ基板とメモリダイを接続する電極がいずれも垂直な柱状になる。ループボンディングに比べて接続に要する距離が短く、また低背になる。そしてパッケージ基板はRDL(再配線層)技術による微細配線基板である。原理的にはFPBGAよりも高速な信号伝送に適しており、パッケージの寸法を薄く小さくできる。

SK hynixとSamsungのいずれもモバイルHBMという表現はしていない。またメモリ標準規格の策定団体JEDECはHBM各世代の共通規格を策定してきたものの、「Mobile HBM」という名称はJEDECの公式Webサイトからは見つからなかった。

結局のところモバイルHBMはテック系メディア「ETnews」の造語であり、一般読者の興味を引く表現であることから、ほかのテック系メディアが流用したとみられる。技術的には誤っており、「煽り」や「釣り」などに類するだろう。上記のDRAM技術およびパッケージ技術についてモバイルHBMという表記は使わないよう、くれぐれも注意されたい。