考察『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』40話 蔦重(横浜流星)「お前の絵が好きな奴はお前が描けなくなることを望まねえ」歌麿(染谷将太)「欲なんて、とうに消えたと思ってたんだけどなあ…」

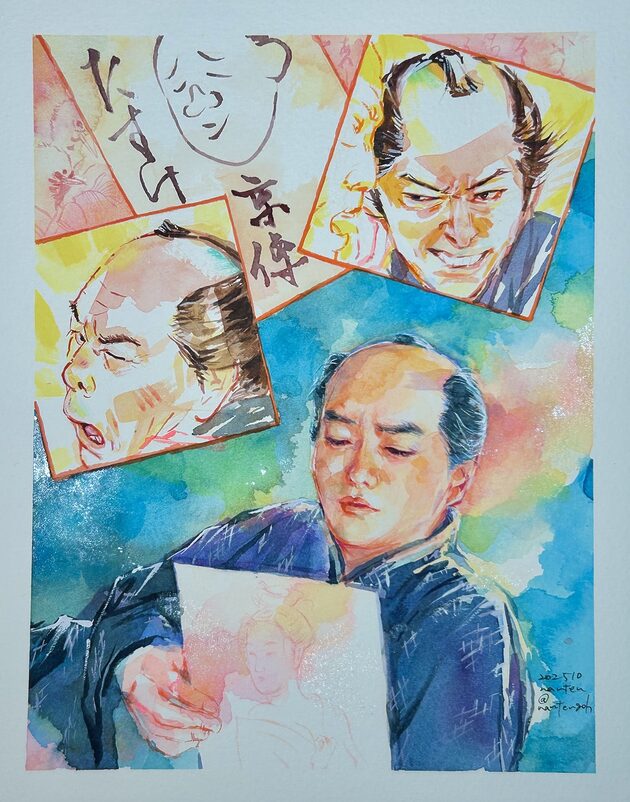

大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』 (NHK/日曜夜8:00〜)の主人公は、江戸のメディア王と呼ばれた蔦屋重三郎(横浜流星)。40話「尽きせぬは欲の泉」では、 処罰を恐れて執筆したがらない山東京伝(古川雄大)、女の絵はもう描きたくない喜多川歌麿(染谷将太)が、蔦重や鶴屋(風間俊介)との交流を通して、己の創作欲と向き合う過程が描かれました。ドラマを愛するつぶやき人・ぬえさんと、絵師・南天さんが各話を振り返り、考察する連載第40回です。

曲亭馬琴、葛飾北斎が登場。そして喜多川歌麿の美人画確立への模索。 日本の美術と文学の歴史に、新たな波がやってくる気配がする。 40話はそのエネルギーに満ちていた。 蔦重(横浜流星)が彼らを発掘、プロデュースする姿に胸躍った。 寛政3年(1791年)、耕書堂から山東京伝(古川雄大)作『箱入娘面屋人魚』が刊行される。 この本の序文には、「板元 蔦唐丸」(耕書堂主人・蔦屋重三郎)が挿絵で登場し、「まじめなる口上」を述べる。 「作者の山東京伝は、最近起こした不祥事を恥入り、二度と戯作は書かないと私どもへ伝えたのでございます。が、私ども本屋の商売上、それは困るということで頼み込みまして、長年のつきあいもあるからと、なんとか書いてもらえましたのが本作でございます」 だいたいこんな感じだ。奉行所から二度のお咎めを受けた後の黄表紙で、しぶしぶ執筆したものですよという京伝のアピールだろう。 『箱入娘面屋人魚』は、漁師の船に「お嫁さんにして!」と飛び込んできた人魚が吉原で花魁になったり、漁師と一緒に若返りビジネスを始めたりという珍妙な物語。 人間ではなく人魚だからセーフになるようなエロスが散りばめられた笑い話だ。 だが、世間の反応は冴えなかった。 幕府からの刑罰を逆手に取った「身上半減の店」耕書堂ブームはあっという間に去った。あんなにも賑わっていた店内がガランとして……なんという寂しさよ。 資産半分没収に、多額の借金もある。懐が苦しい蔦重は、再印本をやってみようかと思いつく。 過去の名作黄表紙の板木を他社からも安く仕入れて復刻本を出すというものだ。 鶴屋喜右衛門(風間俊介)が昔の板木を譲ってくれることとなった。ただし、京伝が新作を書くよう働きかけるのに協力するという条件付きで。 蔦重「合点承知です!」 蔦重と鶴屋。地本問屋が力を合わせる姿は、毎回なにが起こるんだろうと楽しくなる。