運転士支援システム、ホームドア導入…鉄道の安全追求、事故3分の2に 脱線事故20年

平成17年4月にJR福知山線で脱線事故が起きて以降、JRや私鉄各社では、列車同士の衝突や脱線などで死傷者が出る鉄道事故が減少傾向となっている。運転士支援システムやホーム柵など、脱線事故から20年の間に各社とも安全対策を進めたことが背景にあるとみられる。だが最近はやや増加に転じており、各社とも不断の取り組みが求められる。

福知山線の事故を受け、国土交通省は鉄道の安全性や信頼性を高めるため、鉄道の技術基準を定める省令の一部を改正し、18年に施行した。線路のカーブ地点などへの自動列車停止装置(ATS)設置や運転状況の記録装置導入を新たに義務化。事業者の安全管理体制をチェックする「運輸安全マネジメント評価」なども取り入れた。

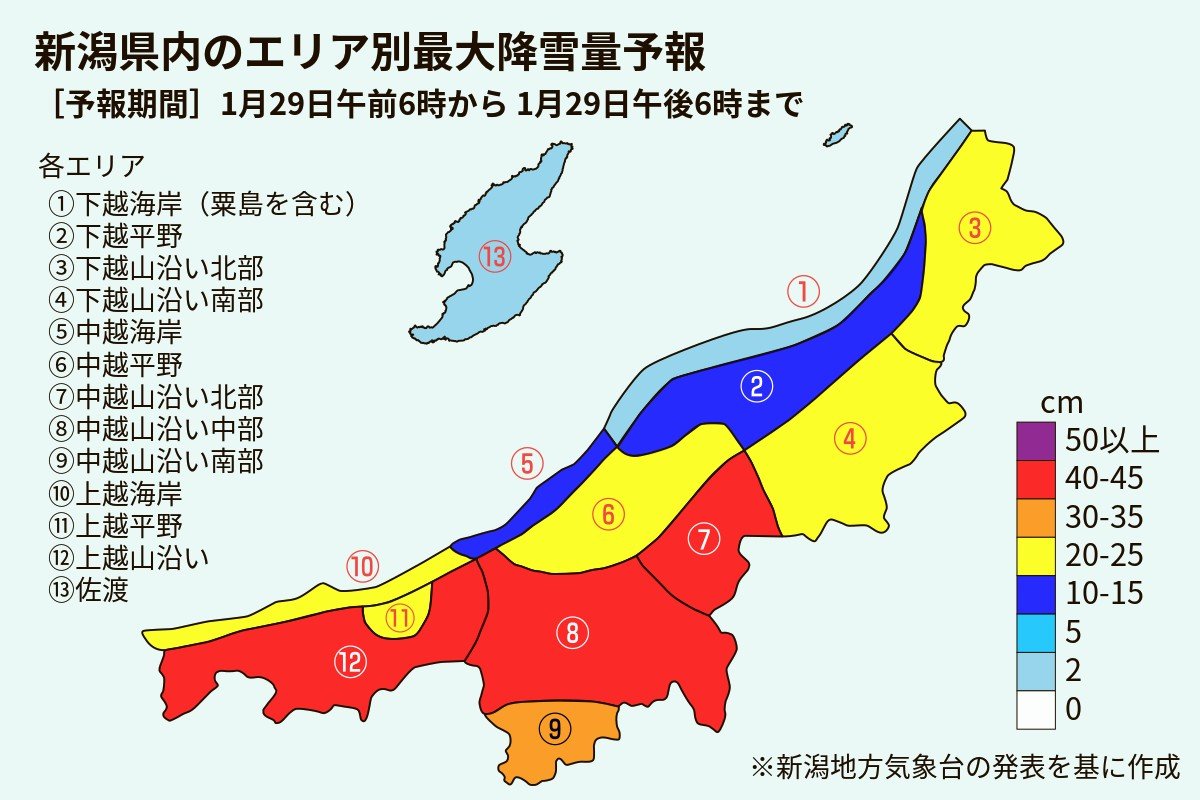

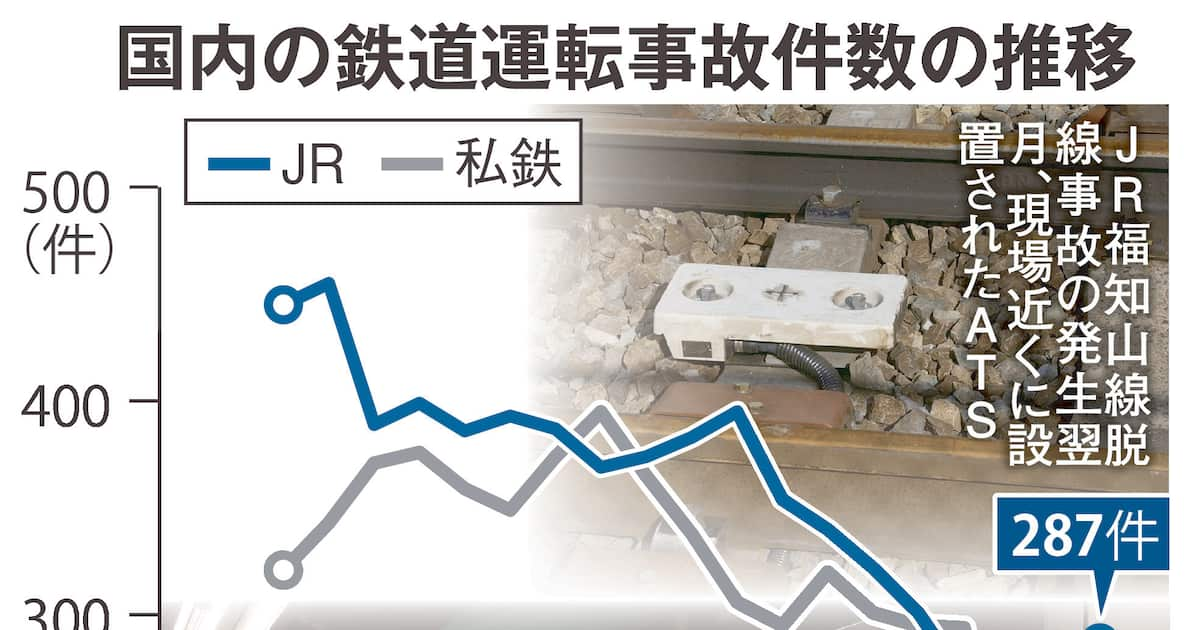

国交省の鉄道統計年報によると、脱線事故前の16年度にJR7社で起きた鉄道運転事故は計445件だったが、その後は減少傾向をたどり、令和4年度は287件と3分の2にまで減少。全国私鉄の事故総数も321件から253件と約2割減った。また、走行100万キロ当たりの事故発生件数でみても、JRでは平成16年度に0・58件だったのが令和4年度には0・40件、私鉄では0・60件から0・47件に低下している。

JR西では脱線事故以降、ATSの整備を拡大し、車両異常挙動検知システムも導入。産経新聞がJR・私鉄各社に実施したアンケートで、JR西は「設備がより効果的なものとなるよう研究・開発を進め」てきたと回答した。JR東日本では、突風による脱線で5人が死亡した平成17年12月の事故を受け、空気の渦を検知する「ドップラーレーダー」を使った運行規制システムを29年に採用している。

私鉄各社も対策

私鉄各社では、近鉄が19年から、GPS(衛星利用測位システム)を使い、専用端末の音声や光で停車駅やブレーキ開始場所などを注意喚起する運転士支援システムを大手私鉄で初めて取り入れた。東急電鉄は令和2年、乗客の転落などを防ぐホームドアやセンサー式ホーム柵を全駅に設置。東急はアンケートに「最重要事項である安全・安心な鉄道を追求して」いると強調する。

しかし3、4年度はJR・私鉄の事故総数が前年度を上回る状況に転じた。中でも100万キロ当たりの事故がここ数年1件を下回っていたJR四国では、3、4年度とも1件を超える状況となっている。JR四国の担当者は特に踏切事故の発生が目立つとし、「踏切への障害物検知装置や非常ボタンの設置を進めるとともに、住民への安全啓発にも力を入れたい」と話す。

増える関連投資 年1兆円

JR福知山線脱線事故以降、鉄道事業者の安全投資額は増える傾向にある。国が集計を始めた平成19年度は総額で7千億円台だったが、近年は1兆円前後で推移。対象は事故対策にとどまらず、防犯や災害にも広がっている。

国土交通省は脱線事故翌年の鉄道事業法改正に伴い、安全意識向上を目的に中小事業者を含む全社の安全投資額の公表を始めた。当初の19年度は総額で7835億円だったが、28年度に1兆円を突破。令和5年度は約1兆601億円だった。営業収入に占める安全投資の割合も平成19年度の11・3%から、令和5年度は14・4%に上昇した。

JR西日本の安全投資額は、脱線事故前後の年500億円から増え、ここ10年は多くの年で1千億円を超える。産経新聞のアンケートに「新型コロナウイルス禍で経営が厳しい局面でも投資を継続してきた」と回答。令和9年度までの5年間は当初計画に800億円を追加し、計約6100億円を投じる。20年前に年1千億円程度だったJR東日本も、ここ10年は2千億円超で推移。10年度までの5年間で約1兆3千億円の投資を見込む。

安全投資は老朽化設備の改良や新システム導入といった事故対策が中心だが、各社とも近年力を入れるのが防犯と防災だ。京王電鉄は3年に車内で発生した傷害事件を受け、リアルタイム伝送機能を持つ防犯カメラを車内などに導入。近鉄は南海トラフ巨大地震などの災害を見据え、高架橋の耐震補強工事などを進める。近鉄はアンケートに「輸送の安全に直結する設備投資は着実に進める」と答えた。

(秋山紀浩)

日本大鉄道工学リサーチ・センター最高顧問 松本陽氏

鉄道の安全度は、各社が対策に力を入れていることもあって年々高くなっている。それでも遮断機や警報機のない「第4種踏切」が依然として全国に残る。地方路線には資金力や技術力に問題を抱えている事業者もあり、まだ対策が十分というわけではない。

日本大鉄道工学リサーチ・センター最高顧問、松本陽氏鉄道事故を長年調査して感じたのは、大事故は悪い条件が重なると起きるということだ。事故を防ぐには日頃から小さな穴を発見し、塞ぐことが大切。鉄道各社は自動車や航空などの他業界や、(福知山線脱線事故を含む)過去の失敗も参考に対策を進めてほしい。

懸念するのは、大事故につながりかねない事案の調査体制だ。事故の予兆はこまめに拾い上げ、国の運輸安全委員会で原因と再発防止策を考えないといけないが、重大インシデントにすべき事案が拾われないケースもある。調査体制を含む見直しが必要ではないか。

今後、鉄道分野でも自動化や機械化がさらに進む。今まで人間が担ってきた業務を機械化することで安全は保たれるのか。利点だけでなく課題も広く検証すべきだ。