量子情報流を活用した「マクスウェルのデーモン」を実現 ―エネルギー効率に優れた量子制御の実現に向けて―

発表のポイント

◆ シリコン空孔中心の電子スピン量子ビットに対して反復的な量子フィードバック制御を行い、それにより生じる量子情報の「流れ」を活用することで、熱力学的エントロピーを減少させる「マクスウェルのデーモン」を実験的に実現した。◆ 量子情報流を含む熱力学の基本法則の実験的な検証に成功し、フィードバック制御の因果構造が熱力学に与える影響を解明した。

◆ 本研究は、熱力学的に高効率な量子制御の実現や、複雑な因果構造を持つフィードバックを用いた量子熱機関の設計につながることが期待される。

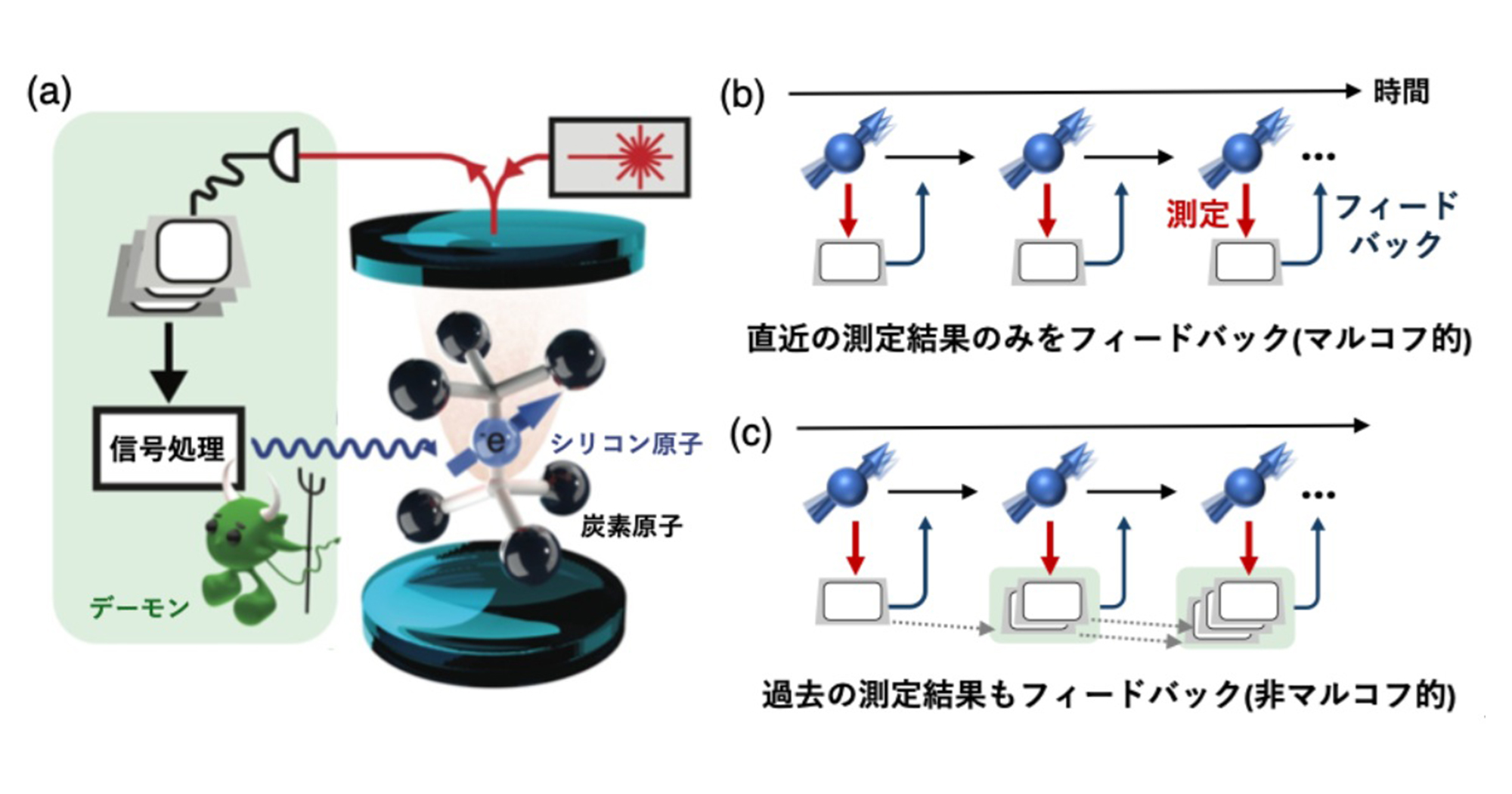

(a) 本研究で用いた実験系の模式図。シリコン空孔中心の電子スピン量子ビットに対して、光学的な測定を繰り返し行い、その結果を高速で処理してフィードバックする。(b) 直近の測定結果のみに基づくマルコフ的なフィードバックプロトコル。(c) 過去の測定結果の履歴も活用した非マルコフ的なフィードバックプロトコル。

概要

東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻の矢田 季寛大学院生、沙川 貴大教授、同大学素粒子物理国際研究センターの吉岡 信行准教授(研究当時:同大学大学院工学系研究科物理工学専攻助教)、ハーバード大学物理学専攻のピーター・ヤン・スタス大学院生、アジーザ・スレイマンザーデ研究員、ミハイル・ルキン教授、同大学工学・応用科学スクールのエリック・クナル大学院生らによる研究グループは、シリコン空孔中心(注1)の電子スピン量子ビットに対して、状態の測定とその測定結果に応じたフィードバック操作を繰り返し行うことで、量子情報の「流れ」(注2)を活用して熱力学的エントロピー(注3)を減少させる「マクスウェルのデーモン(注4)」を実験的に実現しました。さらに、量子情報流(注2)や熱力学的エントロピーを実験的に評価することで、それらの関係を示す熱力学の基本法則の検証に成功しました。本実験では、システムのコヒーレンス時間(注5)よりもはるかに短い時間で素早くフィードバック制御を行うことで、高い精度での検証を可能にしました。また本研究では、直前の測定だけでなく、それ以前に得られた測定結果の履歴も踏まえて制御を行う非マルコフ的(注6)なフィードバックを用いた場合に、直近の測定結果のみに基づくマルコフ的(注6)なフィードバックに比べて、どれだけ多くの熱力学的な利得(注7)を取り出せるかも実験的に評価しました。これらの結果は、量子情報と熱力学を一つの枠組みで捉える理論の基盤となるものであり、量子制御のエネルギーコスト(注8)の解明にもつながると期待されます。本研究成果は、2025年8月26日(米国東部夏時間)に科学雑誌「Physical Review X」のオンライン版に掲載されました。

発表内容

【研究の背景】熱力学と情報の深い結びつきは、1867年に「マクスウェルのデーモンの思考実験」が提起されて以来、長い間盛んに議論されてきました。これまでの理論研究によって、対象とする系に対して外部から測定・制御を行う者(このような存在をデーモンと呼ぶ)がいる場合には、両者の間の情報のやり取りを考慮して、熱力学第二法則(注9)やゆらぎの定理(注10)などの基本法則を拡張する必要があることが明らかになっています。例えば、通常の熱力学第二法則は、外部と熱のやりとりがない系ではエントロピーが減少し得ないことを意味していますが、デーモンの効果を反映した拡張熱力学第二法則では、系とデーモンの間でやり取りされる情報の分だけエントロピーが減少し得るということが示されています。近年の実験技術の発展により、デーモンは単なる理論上の存在ではなく、実験的にも実現可能になりつつあります。特に古典物理学の範囲で記述できる系(古典系)においては、測定で得られた情報を仕事の取り出しや系の熱力学的エントロピーの低減などの熱力学的な利得に変換する操作が、すでにさまざまな実験で実現されています。その一方で、量子力学で記述される系(量子系)においては、実験的な実装は未だ限定的であり、特に測定・制御を繰り返し行うことで量子情報の流れを活用して利得を取り出すデーモンは、未だ実現されていませんでした。【研究内容】本研究では、シリコン空孔中心の電子スピン量子ビットにおいて、状態の測定とその測定結果に応じたフィードバック操作を繰り返し行い、量子情報の流れを熱力学的な利得(ここでは系の熱力学的エントロピーの減少)に変換するデーモンを実験的に実現しました。また、量子情報流やエントロピー低減を実験的に評価することで、先行研究(関連情報[1])で理論的に導出されていた拡張熱力学第二法則と拡張ゆらぎの定理の検証に成功しました(図1)。

図1:反復的な量子制御下での熱力学第二法則とゆらぎの定理の実験検証。

(a) 拡張熱力学第二法則の実験検証。系のエントロピー生成⟨σ⟩と反復的な測定による量子情報の流れ-⟨iQCT⟩の時間発展を示した。円形のプロットが実験データ、破線が理論線を示しており、実験データの誤差棒はプロットのサイズと同程度以下であるために省略されている。これらの実験データでは、どの時刻においても量子情報の流れ-⟨iQCT⟩の値がエントロピー生成⟨σ⟩の値を超えることはないため、拡張熱力学第二法則が常に成立していることが確認できる。 (b) 拡張ゆらぎの定理の実験検証。反復的な量子制御の下では、エントロピー生成の指数関数平均⟨e-σ⟩の値が1を超えており通常のゆらぎの定理が破れる一方で、エントロピー生成と量子情報流の和の指数関数平均⟨e^(-σ-i_QCT)⟩(※)の値は誤差の範囲内で1に一致しており、量子情報の流れを考慮した拡張ゆらぎの定理は成立していることが分かる。

(※)正確な記載はPDFファイルを参照ください。

本実験で実装された量子制御は、レーザー光による量子状態の読み出し、FPGA(Field Programmable Gate Array、注11)による信号処理、マイクロ波による量子操作の各プロセスで構成されており、これらはシステムのコヒーレンス時間よりはるかに短い時間で正確に実行されています。 また本研究では、過去の測定結果の履歴を活用する非マルコフ的なフィードバックを行う場合に、直近の測定結果だけに基づくマルコフ的なフィードバックと比べて、制御の熱力学的な性能がどれくらい向上しうるかを評価する理論を新たに構築しました。さらに、過去の履歴をうまく活用する非マルコフフィードバックを実験的に実装し、マルコフフィードバックと比較して熱力学的な性能が向上していることを明らかにしました(図2)。以上のように本研究では、シリコン空孔中心の系に対して繰り返し測定やフィードバック操作を行うことで、先行研究(関連情報[1])で導出されていた熱力学の基本法則や、本研究で新たに理論的に導出した法則などの、実験的な検証に成功しました。

図2:非マルコフ的なフィードバックによる熱力学的な利得。

(a) 本実験で実装した非マルコフフィードバックの模式図。マルコフフィードバックでは直近1回の測定結果のみに基づいてフィードバック操作を行うのに対し、ここでは直近4回分の測定結果をフィードバックする。(b) 非マルコフフィードバックによるエントロピー低減。系のエントロピー生成⟨σ⟩とマルコフフィードバックの場合のエントロピー生成の下限-⟨i_FB^1⟩(※)の時間発展が示されている。円形のプロットが実験データ、破線が理論線を表しており、実験データの誤差棒はプロットのサイズよりも小さいため省略されている。紫色の影の領域は、過去の測定結果を利用したことによって、マルコフフィードバックの場合の下限を越えて系のエントロピーが低減されたことを示している。(※)正確な記載はPDFファイルを参照ください。

〇関連情報:

[1] T. Yada, N. Yoshioka, and T. Sagawa, Phys. Rev. Lett. 128, 170601 (2022).関連するプレスリリース「量子制御下での熱力学第二法則 〜量子情報と熱力学の融合に向けて〜」(2022/5/9)https://www.t.u-tokyo.ac.jp/press/pr2022-05-09-003発表者・研究者等情報

東京大学 大学院工学系研究科 物理工学専攻 矢田 季寛 博士課程 沙川 貴大 教授 兼:同研究科附属量子相エレクトロニクス研究センター 教授

素粒子物理国際研究センター

吉岡 信行 准教授 研究当時:東京大学大学院工学系研究科 物理工学専攻 助教ハーバード大学 物理学専攻 ピーター・ヤン・スタス 博士課程 アジーザ・スレイマンザーデ 研究員 ミハイル・ルキン 教授

工学・応用科学スクール エリック・クナル 博士課程

論文情報

雑誌名:Physical Review X題 名:Experimentally Probing Entropy Reduction via Iterative Quantum Information Transfer著者名:Toshihiro Yada*, Pieter-Jan Stas*, Aziza Suleymanzade, Erik N. Knall, Nobuyuki Yoshioka, Takahiro Sagawa, and Mikhail D. Lukin. (*These authors contributed equally to this work.)DOI:10.1103/5lp2-9sps

URL:https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/5lp2-9sps

研究助成

本研究は、JST ERATO「沙川情報エネルギー変換プロジェクト(課題番号:JPMJER2302)」、JST ERATO特定領域調査「情報エネルギー変換(課題番号:JPMJER2204)」、JSPS特別研究員奨励費「量子多体系の情報熱力学(課題番号:23KJ0672)」、東京大学統合物質・情報国際卓越大学院(MERIT-WINGS)、東京大学Beyond AI研究推進機構、NSF Award No. 2025158、NSF Graduate Research Fellowships Program Grant No. DGE1745303の支援により実施されました。

用語解説

(注1)シリコン空孔中心シリコン空孔中心とは、ダイヤモンド結晶格子中の炭素原子2個がシリコン原子1個で置き換えられた構造のことです。この系の電子スピン量子ビットでは、レーザー光を照射しその反射率を測ることで状態を測定できる他、マイクロ波を作用させることで高精度の状態操作を行うことができます。本研究ではこれらの技術を用いて、反復的な測定・フィードバック制御を実装しました。(注2)量子情報の「流れ」、量子情報流量子測定を反復的に行う場合には、測定者は注目系の情報を逐次的に受け取ります。このように量子系から測定者へと次々に移動していく情報のことを、量子情報の「流れ」と呼んでいます。特に本研究では、先行研究(関連情報[1])で導入された「量子・古典移動エントロピー」という指標を用いて、反復的な量子測定による量子情報流が特徴づけられています。この指標は、古典時系列解析などで幅広く用いられる「(古典)移動エントロピー」という古典情報流の指標の、量子系への拡張とみなすことができます。量子・古典移動エントロピーは、量子測定に特有な「擾乱」の効果を含む点が古典の移動エントロピーとは異なり、その意味で、注目系の量子性を反映した情報流の指標になっています。(注3)熱力学的エントロピー熱力学的エントロピーとは、系の状態の乱雑さや不確かさを表す物理量です。熱力学第二法則により、外部との熱のやり取りがない系では熱力学的エントロピーは減少し得ないということが知られています。(注4)マクスウェルのデーモン1867年に物理学者のマクスウェルは、熱力学と情報の深い結びつきを示す思考実験を提起しました。箱の中に入っている多数の気体分子に対して外部からその速度を測定し、それに応じて分子を選り分ける存在(この思考実験の中ではデーモンと呼ばれる)がいれば、箱の中の気体のエントロピーを減らせるはずだと主張したのです。一見すると、この思考実験はエントロピー増大を意味する熱力学第二法則を破っているように見えるため、これにどう説明をつけるかが長年にわたって盛んに議論されてきました。近年の研究によって、熱力学に情報量の概念を導入することで、このようなデーモンの働きを従来の熱力学と矛盾なく説明できることが分かってきており、熱力学と情報理論の根本的な関係が明らかになっています。(注5)コヒーレンス時間実験的に実装される量子系では、外部の環境との相互作用によってノイズが発生し、その影響によって重ね合わせなどの量子系に特有の性質が破壊されてしまいます。コヒーレンス時間とは、このようなノイズの影響が無視できなくなる時間のことを意味しており、コヒーレンス時間が長い系ほどノイズの影響を受けにくいと言えます。例えば本研究で使用したシリコン空孔中心の実験系では、コヒーレンス時間は4.08マイクロ秒程度であり、この時間内に測定やフィードバック操作を実行する必要があります。(注6)マルコフ的、非マルコフ的なフィードバック確率的な時間発展において、「未来の状態が現在の状態のみに依存し、過去の状態には依存しない」という性質を、ロシア人数学者のアンドレイ・マルコフにちなんでマルコフ性と呼びます。マルコフ的なフィードバックとは、直前に得られた測定結果のみに基づいて次に行われる操作を決めるようなフィードバックのことを意味しています。その一方で非マルコフ的なフィードバックとは、直前の測定結果だけでなく、それ以前に得られた測定結果の履歴も踏まえて、次に行われる操作を決めるフィードバックのことです。(注7)熱力学的な利得熱力学的な利得とは、系の操作や情報処理において、エネルギーを無駄なく活用して望ましい熱力学的な効果を得ることを広く意味します。例えば本実験では、系のエントロピーを低減することが熱力学的な利得となっています。また熱機関の設計においては、熱浴から得られた熱をより効率的に仕事へと変換することが熱力学的な利得となります。なお、取り出せる熱力学的な利得の量には、熱力学第二法則などによる制限があるため、その制限の下でできるだけ多くの利得を取り出すことが重要になります。(注8)エネルギーコストエネルギーコストとは、ある処理や操作を行うために必要なエネルギーのことです。量子フィードバック制御の際には、レーザー光や電磁波パルスなどを用いて外部から状態を測定・操作する必要があり、そのためにエネルギーが消費されます。(注9)熱力学第二法則熱力学第二法則とは、外部との熱のやり取りがない系ではエントロピーが減少し得ないということを意味する熱力学の基本法則で、エントロピー増大の法則とも呼ばれています。この法則は、単一の熱源から熱を受け取ってそれを全て仕事に変換する熱機関(第二種永久熱機関)が存在しないということを保証するものでもあり、熱力学の根幹をなす基本法則となっています。(注10)ゆらぎの定理ミクロな系においては、同じ条件で実験を行っても試行ごとに異なる軌跡が実現されます。こうした軌跡についての熱力学量の平均値に関する法則が、熱力学第二法則です。これに対してゆらぎの定理は、確率的に起こる個々の軌跡でのエントロピー変化や散逸熱などを直接特徴づける法則です。ゆらぎの定理は、熱力学第二法則をはじめ、非平衡熱力学のさまざまな法則を含意する重要な関係式となっています。(注11)FPGA(Field Programmable Gate Array)FPGAは、設計者が用途に応じて内部の信号処理の仕方を自在に変更できる電子回路です。本実験では、過去の測定結果の履歴をもとに次の量子操作をリアルタイムで決定するために、FPGA上で高速な信号処理を実装しました。(注12)量子熱機関熱機関とは、熱エネルギーを仕事のエネルギーへと変換する機関のことです。特に量子熱機関とは、量子的な重ね合わせなどの量子系に特有の効果を活用した熱機関のことを指します。量子効果を活用することで、古典的な熱機関よりも高い効率やパワーを達成できるようになることが先行研究で明らかになっています。(注13)量子バッテリー

量子バッテリーとは、量子的な重ね合わせや量子もつれなどの性質を利用してエネルギーを貯蔵するバッテリーのことです。特に量子もつれの効果を用いることで、古典的なバッテリーよりも充電速度や充電密度の高いバッテリーを実現できると期待されています。

プレスリリース本文:PDFファイル

Physical Review X:https://journals.aps.org/prx/abstract/10.1103/5lp2-9sps