“ファイティングポーズを超えてすでに交戦状態”の声も 創価学会と公明党が震えあがる高市政権からの最大の「嫌がらせ」とは

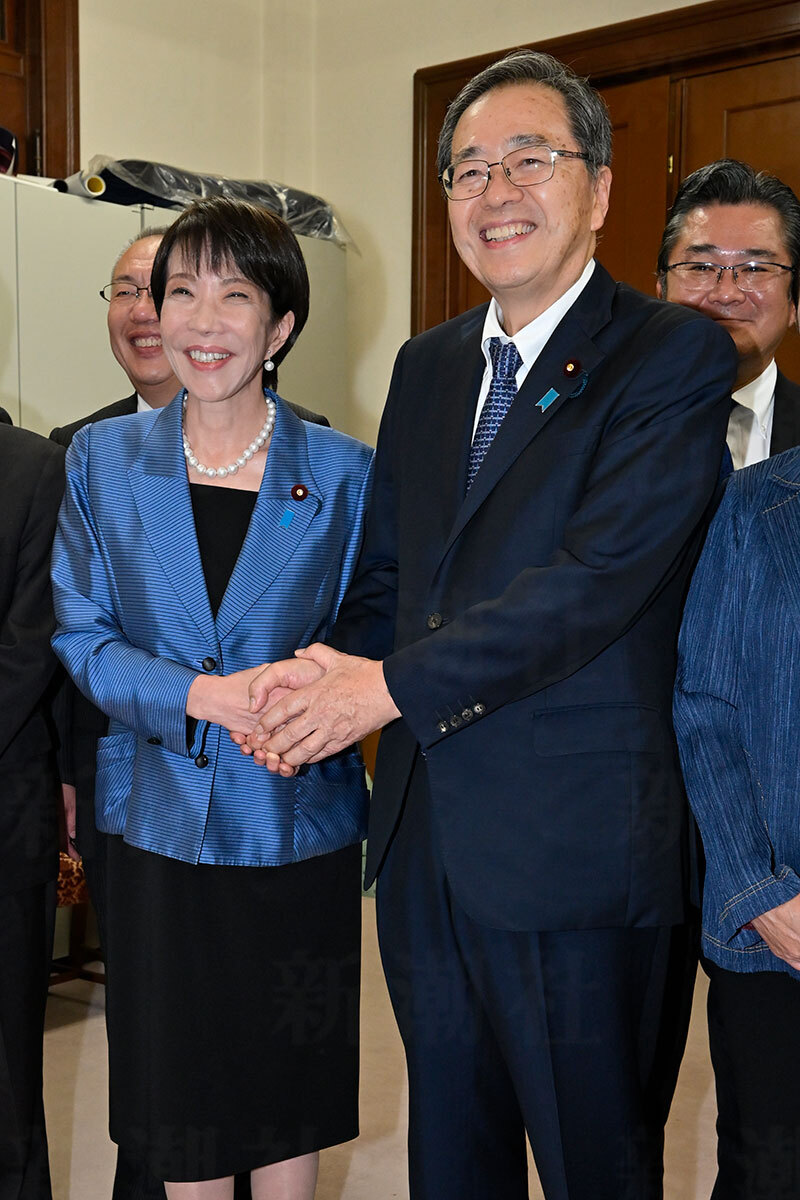

これまでの流れをざっと見ておこう。公明は10日、自民に対して連立離脱を通告。自民は維新との連立協議を始め、20日に合意書に署名し、連立を組むことになった。 「公明はもともと総裁選のスタート前から、斉藤鉄夫代表が“新総裁と保守中道の理念・政策で相いれないなら連立は組めない”などと表明していました。こんなことは26年にわたる自公の蜜月関係でもなかったことで、今となっては後の混乱の伏線となっていたと言えるでしょう」 と、政治部デスク。

高市氏が総裁に選出された後、公明が態度を硬化させ、当初は誰も想定しなかった連立離脱に動いた理由についてはあれこれ取りざたされている。たとえば、公明・創価学会嫌いで知られる麻生太郎氏を副総裁に起用したり、政治とカネや旧統一教会問題を抱える萩生田光一氏を幹事長代行に就けたりしたこと、高市氏が総裁選で当選した直後に国民民主の玉木雄一郎代表と“密会”したことが公明側の神経を逆なでしたこと……などだ。 話はそれるが、ここでいったん麻生氏の公明・学会嫌いの“原点”について触れておこう。 1994年、麻生氏は自民の亀井静香氏らと共に「憲法20条を考える会」を発足させ、公明・学会の関係に「規定される政教分離に違反している可能性がある」と疑義を呈し、実際に池田大作名誉会長への証人喚問も検討されたという。しかし、1998年の参院選で自民は敗北し、自民は公明との連立に舵を切り、自自連立から自自公連立へと発展。憲法20条を考える会は活動休止を余儀なくされた。

麻生氏は2023年9月、閣議決定された安全保障関連3文書への公明の対応を批判し、当時の山口那津男代表らや学会を「一番動かなかった。がんだった」と表現したこともよく知られている。 公明の連立離脱に話を戻そう。 「麻生氏や萩生田氏の登用など、これまでに報じられているどの指摘も間違っていないと思います。と同時にすべてではないのかなぁとも感じています。公明が離脱を伝達した際に斉藤氏は高市氏に対し“誰が総裁でも離脱を決断していた。高市氏が理由ではない”と言いましたが、その後の朝日新聞のインタビューでは“石破政権だったら離脱はなかったと思う”とも明かしていて、首尾一貫していない印象は否めません」(同) 実態としては学会がNOを下したということなのだという。 「“自民議員のカネや異性問題などの横暴に長年付き合わされてそのたびに大変な思いをした。選挙結果が悪くない間は報われたが、ここ数年の国政選挙での得票数は相当な右肩下がり。選挙活動に大量動員される学会員の疲労度・ストレスは高く、路線の違いが鮮明になるなら無理に一緒にいる理由は全くない”といった学会側からの『離婚届』だったのでしょう」(同)

Page 2

公明に代わって維新と事実上の連立を組むことになった自民は、連立政権合意書に“衆院議員定数の1割削減(を目指す)”など、公明が受け入れがたい項目を並べた。 「公明は今後、比例での戦いに推移していく方針で1割削減を比例定数に限定されると具合が悪い。もともと与野党問わず、現行の小選挙区比例代表並立制には問題が少なくないため中選挙区制への回帰が唱えられており、公明もおおむね異論はなかったと見られます。が、比例定数だけをカットとなると死活問題になりかねず、自民に対し“いきなりファイティングポーズを取り始めたか”との恨み節が聞こえてきます」(同) それまでの経緯はあるにせよ連立離脱で自民にケンカを売ったとも見られるだけに、どちらが先に宣戦布告したかは微妙だが、いずれにせよすでに「交戦状態」にあるような緊迫感だ。

「今年いっぱい高市内閣は物価高対策を最優先に政策を進めるわけですが、これについて与野党は一致できる点は多い。それでも野党となった公明の主張する『2万円の一律現金給付』が行われることはなく、存在感を示す場面は激減でしょう。離脱にあたってそのあたりは想定内だったでしょうが、今後、自維側が繰り出してくる“嫌がらせ”に警戒感を強めているようです」(同) 警戒感の最たるものとして「宗教法人への課税問題」が巻き起こる可能性が指摘されている。現在、宗教法人への課税は法人税、固定資産税などが免除されている。お布施や寄付に税金はかかっていない。創価学会に限らず、ここに手を突っ込まれれば宗教団体は震えあがる。 「税収増でも国債発行は当然続く中、少しでも税収増につながる話なら多くの国民が評価することは間違いありません」(同) 創価学会や旧統一教会との関係から解き放たれた自民が脱・宗教団体の道を進み始めるのだろうか。親和性の高い政治団体「神道政治連盟」のおおもとには宗教法人「神社本庁」がおり、そこまで踏み込むことはないと見られているが、果たして――。 デイリー新潮編集部

新潮社