ウェアラブル前夜の革命!ガラケー×フィットネス「au Smart Sports」の功績

今や日常にすっかり溶け込んだ、Apple Watchやスマートバンドといったウェアラブルデバイス。歩数や消費カロリー、心拍数、さらには睡眠の質まで、24時間365日健康を記録してもらっている 【画像でわかる】「この頃のau、センス良すぎ」2000年代前半ガラケーのデザインが今見ても魅力的 しかし、スマートウォッチはもちろん、スマートフォンという言葉すら一般的でなかった時代に、同じようなことを実現しようとしたサービスがあったことをご存知でしょうか。 それは2008年1月、KDDIによって世に送り出された「au Smart Sports」です。当時主流だった携帯電話をパーソナルトレーナーに変えるという、画期的なサービスでした。 なお、KDDIによると、「au Smart Sports」は単なるアプリではなく、携帯電話とPCがシームレスに連携し、新しいスポーツスタイルを提案する総合サービスとして構想されていたものでした。 この記事では、フィットネステックの黎明期に現れたこの先駆者が、いかにして生まれ、そして現代の私たちに何を残したのか、その功績を紐解いていきます。

2008年、日本のモバイル市場は大きな転換点を迎えつつありました。その年の7月、ソフトバンクが「iPhone 3G」を発売したためです。しかし、当初のiPhoneはまだ一部のアーリーアダプターのものであり、市場の主役は依然として各キャリアが独自に進化させた「ガラケー」でした。アプリ市場もキャリアが完全に主導権を握る「公式サイト」モデルが中心でした。

一方、フィットネスの世界では「健康ブーム」が叫ばれて久しいものの、テクノロジーとの融合はまだ限定的でした。先駆的な事例として、2006年に登場した「Nike + iPod Sport Kit」がありました。これは、Nikeのシューズにセンサーを埋め込み、iPod nanoと連携して走行距離やペースを記録するもので、音楽とランニングを融合させた画期的な製品でした。 しかし、これはあくまで「音楽プレイヤー」の拡張機能であり、誰もが持っている「携帯電話」を活用するものではありませんでした。GPSを搭載したランニングウォッチも存在はしていましたが、高価で専門的な「ギア」という位置づけで、一般のライトユーザーが気軽に手を出すにはハードルが高いものでした。 このように、携帯電話は「通信の道具」、フィットネスガジェットは「専門家の道具」と、それぞれの役割が明確に分かれていた時代に誕生したのがau Smart Sportsです。つまり、 KDDIは携帯電話の利用シーンを通話やメールといった「使っている時間」だけでなく、それ以外の「持っている時間」にも広げ、ユーザーの生活そのものに寄り添うことを目指したと言えるでしょう。 特筆すべきはまずそのブランディング戦略にあり、「メタボ対策ケータイ」「健康ケータイ」といった呼び方を避け、「自分自身をマネジメントするカッコいいもの」として今日のフィットネストラッカーのような役割を携帯電話に与えたことでした。この思想は、「Fun Run(楽しく走る)」というコンセプトに直結しているものです。 ■『au Smart Sports』の時代を先取りした機能と、その裏にあった技術的挑戦 au Smart Sportsの特徴のひとつは、携帯電話に搭載されたGPS機能です。第一弾サービス「Run&Walk」では、アプリを起動して走るだけで、GPSが現在地を測位し、移動距離、ペース、消費カロリーなどをリアルタイムで記録・表示しました。さらに、そのデータは自動的にサーバーにアップロードされ、PCサイトで詳細な分析や過去の履歴の閲覧が可能でした。走行ルートが地図上に表示され、高低差グラフまで確認できる機能は、当時大きな注目を集めました。 しかし、2008年当時の携帯電話におけるGPS技術は、まだ発展途上。現在のように高精度な測位が常時可能だったわけではありません。特に、基地局の補助を受けずにGPS衛星からの信号のみで測位するスタンドアロン型ではなかったため、バッテリー消費が大きな課題でした。 「auはGPSケータイの先駆者として、ナビの機能をライフスタイルにどう沿わせていけばいいか」という問いを追求し続け、それが結実したのが『au Smart Sports』であったと言えるでしょう。世界的に見ても稀なレベルでのフィットネス性能を2008年時点で、バッテリー消費に一定の難を抱えつつも、実現していたサービスです。

Page 2

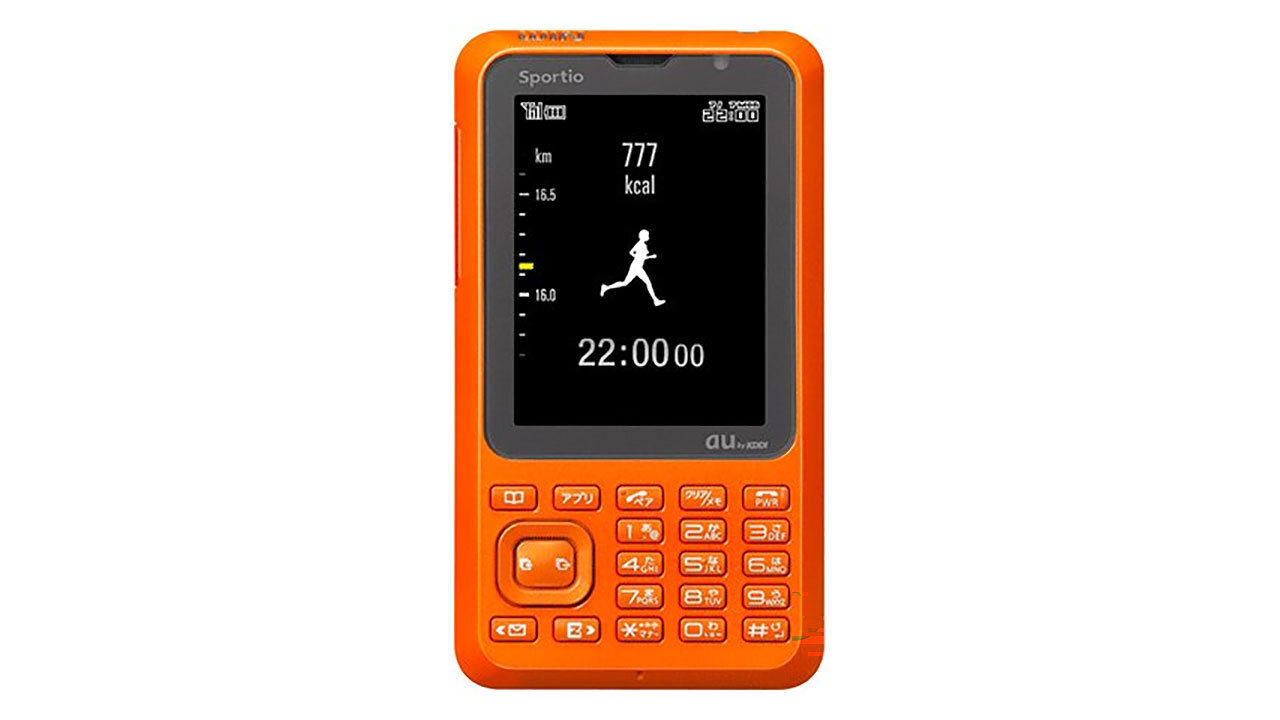

なお『au Smart Sports』の思想が分かりやすく結実した端末には、専用携帯電話「Sportio(スポーティオ)」が挙げられます。東芝製(当時)のこの端末が画期的だった最大の理由は、3軸の「加速度センサー(モーションセンサー)」を搭載していた点です。このセンサーにより、Sportioは「Run&Walkアプリを起動しなくても、本体を持ち歩くだけで歩数、距離、消費カロリーが自動測定できる」という機能を実現。測定されたデータは待ち受け画面の「カロリーカウンター」でいつでも確認できました。

これは、まさに現代のFitbitやApple Watchが提供する「アクティビティの自動記録」機能の原型そのものです。24時間ユーザーの動きをバックグラウンドで記録し続けるというコンセプトは、2015年にApple Watchが登場する7年も前に、日本のガラケーで実現されていたのです。 ■プラットフォーム構想 au Smart Sportsは、単一のアプリやサービスではなく「プラットフォーム」でもありました。 ・ソフトウェア(アプリ): 中核となる「Run&Walk」アプリ。GPSによる記録機能やトレーナー機能を提供。 ・ハードウェア(専用端末): 思想を体現する「Sportio」。加速度センサーによる常時記録を実現。 ・サービス連携(音楽): auの音楽サービス「LISMO」と連携し、音楽を聴きながらワークアウトを楽しむ体験を提供。 ・ブランド連携(ファッション): アディダスなどの有名ブランドと提携し、ランニングポーチやウェアといった関連グッズを共同開発・販売。 現在では通信会社やIT企業がプラットフォームとしてエコシステムや経済圏を作る試みは珍しいものではありませんが、2008年の段階で統合的なエコシステムをフィットネス分野でいち早くKDDIが作ろうとしたのは「先駆者」であると断言できるでしょう。 au Smart Sportsの成功は、数字が如実に物語っています。2008年1月末のサービス開始から、わずか半年後の6月末には会員数が20万人を突破。11月には50万人、そして翌2009年4月には、ついに累計会員数が100万人を超えるという驚異的なスピードで成長しました。これは、当時の携帯電話向けサービスとしては異例のヒットでした。