GW明けに新人の退職希望者が急増した理由

黒坂岳央です。

退職代行サービス「モームリ」によると、2025年のゴールデンウィーク(GW)明けは相談件数が通常月比で約2.3倍に跳ね上がり、同社は従業員50人で対応にあたったという。

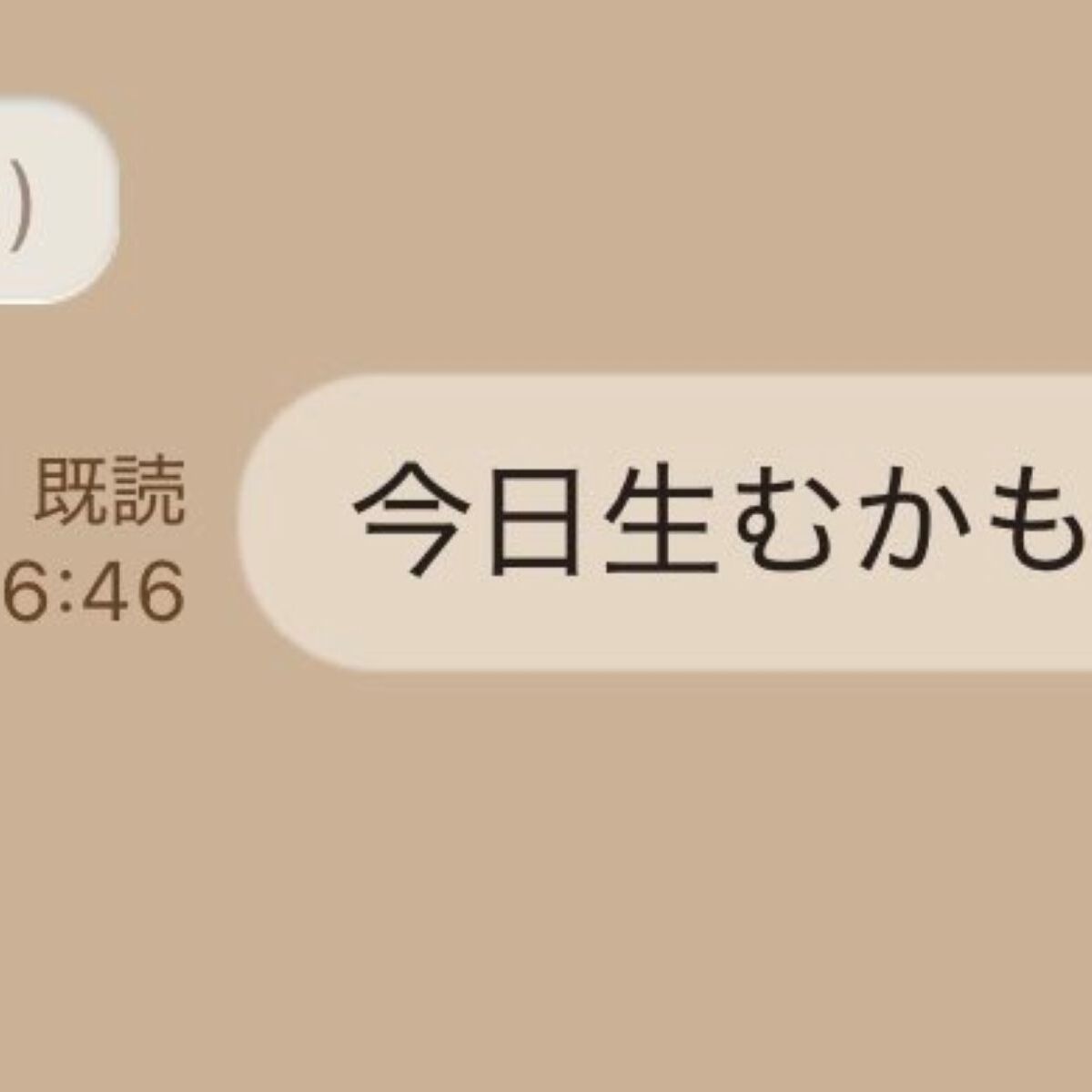

退職代行依頼件数1日の過去最高は4月7日の267件です。

GW明けの本日、現時点で既に236件の依頼を頂いてます。果たして最終着地は何件か…。

本日は従業員総勢50人体制で臨みます。

— 退職代行モームリ (@momuri0201) May 6, 2025

SNS上でも、「気持ちはわかる」という共感と、「逃げ癖がつく」「社会を舐めてる」といった厳しい意見が交錯している。

本稿では、GW明け退職が多発する背景と、そこに潜むキャリア形成の盲点、そして前向きなリカバリープランなど多面的に考察したい。

metamorworks/iStock

「連休明け退職」は昔から変わらない

実は、こうした現象は現代に限った話ではない。

筆者自身、若い頃に派遣社員として就業した職場を、連休明けに「もう無理だ」と感じて退職した経験がある。連休中に日常から離れることで、自分の置かれた環境を冷静に見直し、「このまま続けるべきか?」という問いに向き合わされるのだ。

特に新卒者にとって、4月の入社から約1ヶ月間は環境の激変にさらされる。慣れない通勤、社内人間関係、曖昧な業務指示。これらの積み重ねが、GWという非日常の時間を経て、ストレスとして一気に顕在化する。

一種の「自己防衛」で人間が不適合な環境を察知し離脱する自然な反応とも言える。

「逃げ」を「前進」へ変える

仕事には明確な「適性」がある。やってみて「合わない」と思ったなら、早めに見切りをつけるのは合理的な選択だ。

筆者もかつて、自分に合わない専門分野に10年近くこだわり続け、成果が出せず苦しんだ経験がある。それを思えば、早期に方向転換できることは思考停止してダラダラ働くよりむしろ良いと言えるかもしれない。

問題は、「退職後にどう動くか?」だ。退職は“終わり”ではなく、“再スタート”に過ぎない。その後の動きがキャリアの成否を大きく左右する。

退職後、自己理解を深める時間を設け、下記のような問いを立ててみるとよいだろう。

- 自分は何が得意か?不得意か?

- 何をしているときに時間を忘れるか?

- 社会からどんな価値を期待されているか?

この“問い直し”を経て、新しいスキルを学び直したり、情報収集を始めたりすることで、退職を「逃避」から「前進」へと転化できるのだ。

辞めた後どうするか?

仕事をやめたいからやめる、というのは本人の問題なので周囲が批判する必要はない。人生も仕事もすべて自分がやった過去の行動の結果は本人が受け止めるので、周囲がとやかくいう筋合いはないのだ。

だが知識として現状の環境認識はしておいて損はないだろう。まず、「一生働かなくていい世界」は現実的ではない。特にこれからの時代は、格差が広がる社会構造や、円安・インフレといった経済リスクが若年層を直撃する。

物価はじわじわと上がり、現金の価値は目減りしていくなら、資産運用をしなければ将来的に“じり貧”になる。だが資産形成のスタート地点に立つためにも、「働くこと」は不可欠なのだ。

また、離職が長期化すると再就職のハードルも上がる。採用市場では「職歴の空白」が不利に働く場合も多く、短期的な感情での退職が、将来の選択肢を狭める危険性もある。若い内はなんとでもなるが、30代後半になると巻き返しは非常に難しくなる。

そこを踏まえた上で今後の戦略を練るのが得策である。特に若い時期の働き方や仕事への価値観は一生を通じた固定値となるので、どんな仕事を誰とどのように働くか?にはこだわる価値はあるはずだ。

◇

退職は個人の選択であり、その意思を尊重するのが社会の成熟だろう。キャリアは一本道ではないし、方向転換は悪ではない。早期の見切りは悪ではない。ただ、“その後”がすべてを決めるのだ。

■最新刊絶賛発売中!