大阪ミナミ周辺の住宅地 特区民泊で急騰 〝移民〟視野の物件は採算考えず既存ホテル圧迫

国土交通省が16日発表した都道府県地価(基準地価)調査では、景気回復を背景に全国的に地価の上昇が続き、大阪圏でも住宅地、商業地ともに4年連続で上昇した。訪日客需要の影響が大きい大阪・ミナミの商業地だけでなく、国家戦略特区制度の「特区民泊」の用地需要で周辺住宅地にも地価上昇の動きが広がったのが特徴だ。ただ、特区民泊には見直しの動きもあり、この流れがどこまで続くか不透明だ。

ミナミ周辺で急伸

空港へのアクセス利便性に優れ、観光地でもあるミナミには連日、訪日客が殺到。新型コロナウイルス禍以降、観光や宿泊などの需要が急拡大し、地価の押し上げ要因となっている。

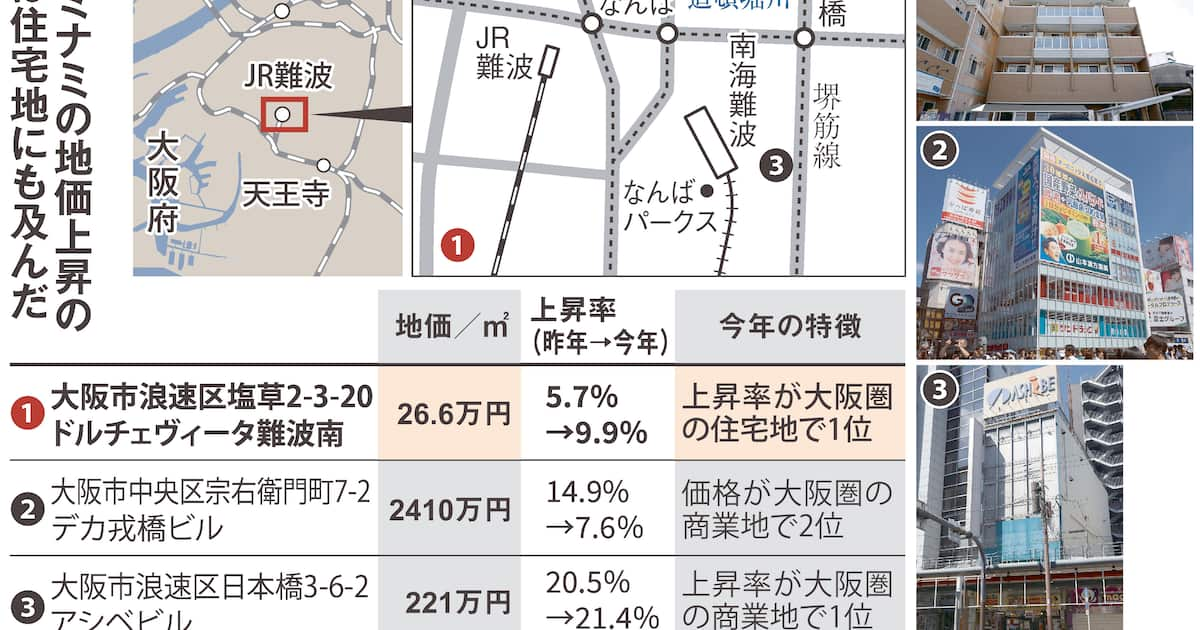

商業地では、アニメや漫画、ゲームの関連店舗が集積する日本橋の「オタロード」周辺の「アシベビル」の地価上昇率が21・4%と大阪圏トップに躍り出た。「グリコ」の看板で知られる戎橋周辺地点の「デカ戎橋ビル」が商業地価格で圏内2位(1平方メートル当たり2410万円)。このほかの地点でも15%を超える高い上昇率がみられた。

国土交通省の担当者によると、ミナミの商店街や飲食街周辺では観光関連需要の高まりを受け、店舗は空室がない状態で賃料が上昇。一帯では大阪・関西万博や開業予定の統合型リゾート施設(IR)の影響でホテルの建設ラッシュが進むが、供給が宿泊需要に追い付いていない状態となっている。

さらに、周辺住宅地が、ミナミの商店街や飲食店街でまかなえない需要の吸収先になりつつある。

とくにマンション居室や一軒家を宿泊用に提供できる特区民泊としての需要が地価の押し上げに寄与。ミナミから徒歩圏内にある大阪市浪速区塩草の地点は9・9%と高い上昇率を記録した。担当者は「ホテルに泊まれない観光客を取り込む形で、特区民泊が受け皿となっている」と話す。

特区民泊は全国の95%を大阪市が占めており、ミナミ周辺でも急増。塩草地区でも15を超える施設が集中しており、周辺で供給が加速している。

不安の声も

ただ、急速な地価上昇と特区民泊の増加に、地域から不安の声も上がる。浪速区塩草連合振興町会の小川進会長は「利用者によるごみのポイ捨てや騒音などのマナー違反が目立つ」と指摘。地区内の特区民泊では植木に吸い殻を投げ捨てるなど火災の危険に直結する行為も確認されたという。「トラブルが起きても中国人オーナーの物件では連絡が取れない例も多く、やむなく近隣住民が警察を呼ぶこともあった」(小川会長)。

阪南大学の松村嘉久教授(観光地理学)の調査によると、特区民泊運営の4割超は中国系事業者によるものとみられ、単なる宿泊ビジネスにとどまらず、移住の口実として「経営・管理ビザ」を取得することを目的としたケースも少なくない。〝移民〟を視野に入れた物件投資は採算度外視で行われることが多く、地価高騰により既存のホテルや民泊業者の経営を圧迫していると指摘する。

大阪市はこうした状況を踏まえ、規制強化を検討中だが、松村氏は「需要は根強く、禁止すれば『闇民泊』が広がる。適正運営に導く仕組みが必要」と課題を投げかける。

今後もIR開業といった大型イベントを控え、観光需要は一層高まるとみられる。観光振興と地域住民の安心の両立をどう図るかが、今後の地価動向を占う鍵となりそうだ。(清水更沙)

外国資本頼みの構図に要注意 不動産経済研究所の笹原雪恵・大阪事務所長

訪日客需要や開催中の大阪・関西万博、そして今後のIR開業への期待感から空港や公共交通機関のアクセスに優れたミナミエリアでは、宿泊施設も増えており、今後も上昇は続くとみられる。

その影響は大阪市浪速区から西成区にかけた周辺の住宅地にも及ぶ。これまで比較的安価だった地域で取引が活発化しており、背景には特区民泊の需要拡大がある。

特区民泊は外国人起業家らが「経営・管理ビザ」を取得し参入するケースが目立ち、安価な住宅を購入して高値で売買する動きが地価を押し上げている。ただし、ビザ要件の厳格化や制度見直しが検討される中で、こうした流れが持続するかは不透明で、政策の甘さを指摘する声もある。

大阪市としてはうめきたを中心に居住・投資の双方で根強い需要を呼び込んでおり、今後はリニア中央新幹線の新大阪駅乗り入れといった将来の交通インフラ整備も追い風となる。市全体として上昇基調は続くとみられるが、外国資本頼みの構図には注意が必要だ。(聞き手 清水更沙)