様変わりする言論空間 ネット炎上の研究者とリハック創設者に聞く:朝日新聞

記者2人が殺傷された1987年の朝日新聞阪神支局襲撃事件を受け、連載「『みる・きく・はなす』はいま」は始まった。50回を迎えるシリーズでは「市民の表現の自由のありよう」を描いてきたが、SNSの普及で言論空間は様変わりした。いま何が起き、どんな危険性をはらみ、私たちはどう向き合えばいいのか。ネット炎上が起きる仕組みを研究した国際大学准教授の山口真一さんと、ユーチューブチャンネル「ReHacQ(リハック)」創設者の高橋弘樹さんに聞いた。

山口真一さん(左)と高橋弘樹さん――ネットの表現空間の荒廃が、社会に及ぼす悪影響について警鐘を鳴らしています。

だれもが意見を発信できるネットは、自由で成熟した議論ができる道具として期待されていました。でも、ふたを開けると、強い思いを持つ少数の「極端な人」が大量に発信し、互いに争う場になっています。多くの中庸な人々は「極端な人」から攻撃されないよう発信を控えがちで、議論に発展していません。

また、ネット上の偽・誤情報の影響で、議論の前提条件となる「知識の共有」が揺らいでいます。偽・誤情報を信じる相手とは話がかみ合わず、社会の分断を深めています。

――社会で知識が共有されなくなってきている、と。

情報のマーケットは長く、新聞やテレビなどマスメディアによる、ほぼ独占状態にありました。日本のマスメディアは他国に比べて中立で誤報も少ない傾向で、市民はメディアから「共通の知識」を得ていました。しかし、無料で使えるSNSや動画共有サービスの誕生で人々の情報源が多様化しました。それ自体は悪くないのですが、氾濫(はんらん)する偽・誤情報や、無意識に自分の好きな情報に埋もれてしまう「フィルターバブル」現象の影響を受け、意見が極端になったり、視野が狭くなったりしています。

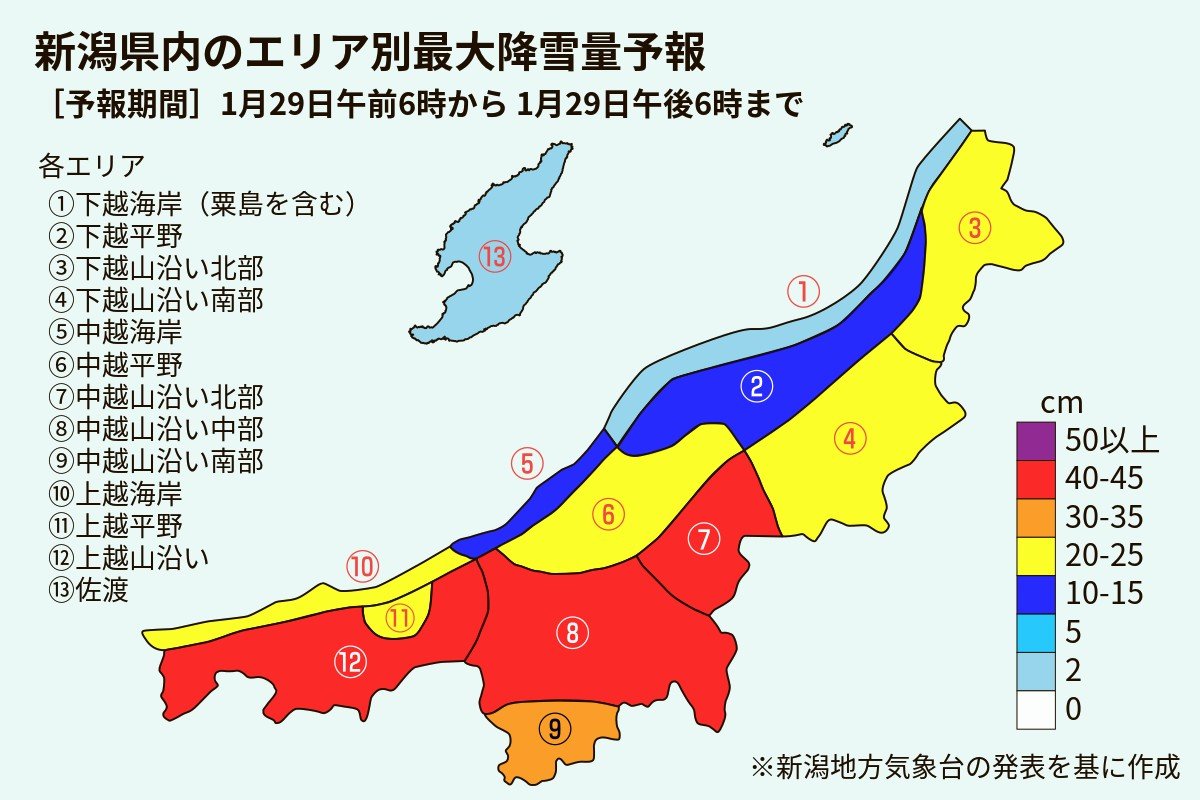

主なSNSなどの利用率インタビューの前半ではネットの影響力について、2024年が大きな転換点だったことなどを語っています。

――偽・誤情報やフィルターバブルの影響を受ける人は少数では。

グーグル日本法人との研究では、提示された15の偽・誤情報を一つでも見たことがあるとした調査対象者(全体の37%)のうち、51・5%がそれらを信じ、誤っていると見抜いていたのはわずか14・5%でした。年代や性別で目立った傾向はありません。特に、自分は批判的な思考態度を持っていると自信を持つ人ほど、だまされる傾向にありました。

また、フィルターバブルなどネット上の様々な特性に関する日米韓の比較調査(2023年)では、これらに対する日本国内の調査対象者の理解度が、米韓の調査対象者に比べて、非常に低いことがわかっています。

――ネットの影響力について、2024年は日本にとって、大きな転換点だったと指摘しています。

東京都知事選や兵庫県知事選で、ネット上の支持傾向が初めて実際の結果とリンクしたためです。いずれも、ネット上で人気だった候補者が躍進したり当選したりしました。この流れは今後も続くと思われます。

国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの山口真一准教授ネットは実社会とは異なる空間です。ネット情報に対する人々の信頼度を調べると、いまもマスメディアなどに比べ、かなり低い傾向にあります。にもかかわらず、二つの知事選ではネット情報が投票の参考にされました。

――なぜでしょう。

一つは、SNSや動画共有サービスの利用が、若い世代から年配世代にも広がった影響です。

もう一つは、マスメディアが人々の求める情報を十分に供給しなかったことが原因です。特に兵庫県知事選では大量の真偽不明情報が拡散しましたが、メディアはそれらを迅速にファクトチェックして、事実を示すことが十分にできませんでした。

――その結果は。

多くの人が、見聞きした情報の真偽を確かめたくてネットに頼り、センセーショナルで偏った主張や偽・誤情報、真偽不明情報に引き込まれた可能性があります。ネット上では、偽・誤情報は正しい情報の6倍の速度で広まります。作り話なので、怒りや正義感など目を引く要素をいくらでも盛り込め、刺激的にできるからです。反対に事実は多くの場合、地味です。

また、注目イベントでは一般的に多くのSNSのインフルエンサーが投稿に参入します。閲覧数が増えれば、自身への評価が高まり、広告収入も増えます。アテンション・エコノミー(関心経済)という仕組みです。

兵庫県知事選でも、動機は不明ながら、普段はガーデニングやゲーム関連の投稿をするインフルエンサーが候補者の動画を投稿していました。こうした結果、SNSで情報を集めた人たちには、閲覧履歴に基づくアルゴリズムも影響して、似た趣旨の情報が繰り返しあらわれ、あたかも多数が同じ主張をしているように見えてしまったと考えられます。

――法規制を望む声が出そうです。

ネットの普及で誰もが発言できる時代になったにもかかわらず、現状は、声の大きい一部の極端な人によって、多くの人が表現を萎縮させられるという矛盾が起きています。

調査では、日本の8割前後の人は、ネット上の偽・誤情報や誹謗(ひぼう)中傷に対する法規制が必要だと答えています。被害者がいる以上、そうした声があるのは理解できます。

ただし、法規制は、私たちに安全をもたらす半面、政府に新たな権限を与えることにもなります。法規制を進めた方が都合がいいと考える政治家もいるでしょう。政治家の側こそ、偽・誤情報や誹謗中傷の対象になることに対し、強い危機感を抱いている事情もあります。

「滑りやすい坂(Slippery Slope)」という概念があります。この問題に当てはめれば、偽・誤情報のような定義があいまいなものに対し、いったん法規制を認めると、最初は適切に運用されても、いずれ拡大解釈が進み、許容できない抑圧につながるというものです。海外では、偽・誤情報の規制が、政府批判をする人々への恣意(しい)的な取り締まりに悪用されている例もあります。日本は戦前に思想や言論の厳しい弾圧を経験しています。私たちは表現の自由の価値を、改めて認識する必要があります。

――よい対処法はありますか。

選挙とSNSの関係で言えば、選挙期間中に選挙絡みの投稿による金もうけを禁じるという措置が考えられます。ポイントは、アテンション・エコノミーがからむ真偽不明情報の拡散を防げる一方で、候補者への支持表明や政策議論などは妨げないので、表現の自由を侵害しないことです。

国際大学グローバル・コミュニケーション・センターの山口真一准教授――ネットの健全化を議論する政府の検討会にも加わっていますが、政府への要望はありますか。

国や自治体にはメディア情報リテラシー教育の普及を求めたいです。日本にはネットの表現空間の特性を体系だって教える制度がありません。学校教育などに取り入れるべきです。

また、ネットの表現空間は、グーグルやメタといった海外の民間企業によって運営されるインフラです。近年は、政権や経営者が変わるだけで、サービス環境が激変することが相次ぎました。日本政府は、このインフラが少数の意向で変えられる状態にある点を踏まえ、日本にとって安定したシステムを構築する必要があります。

――プラットフォーム(PF)事業者やマスメディアの責務とは。

PF事業者の責務は大きいです。偽・誤情報や誹謗中傷対策として、利用者が投稿、拡散する前に、再考を促す機能を普及させてほしいです。AI(人工知能)が作った画像かを見抜く技術やファクトチェックへの投資も重要です。

一方で、マスメディアには、調査報道やファクトチェックへの取り組みの他、良質な記事を人々に効果的に届ける方法を編み出すことを期待します。若者を含め、多くの人々がいまもマスメディアに高い信頼を置いていますが、特に若い世代にとっては、ネット上にない情報は「存在しない」のと同義です。各種SNSの特性に応じたネット配信の方法を考えてほしいです。

日本のインターネット利用者の推移――個人にできる取り組みはありますか。

まずは、ネットが、極端な内容が拡散されやすい空間だという特性を理解し、見聞きした情報を検証する癖をつけることです。ただ、情報の検証には時間がかかり、調べてもわからないこともあります。そこで、せめて何かを拡散しようとする時には、正誤を調べ、正しいと確認できなければ拡散しないことを徹底してほしいです。そのことで、適切な情報の流通を支えるネット空間の整備に貢献できます。

偽・誤情報や誹謗中傷問題に関しては、特効薬がありません。現状の改善には、各人が地道な努力をするしかありません。

――課題が山積です。

ネットの表現空間を通じ、様々な社会運動が生まれ、世界の知の共有も進みました。マイノリティー(少数者)が同じ境遇の人とつながりやすくなるなど、多くのメリットを得られています。SNSは、文字と画像と動画で交流する非常にシンプルな道具でしたが、AIが加わり、どんどん複雑になっています。いま問題を解決できなければ、私たちは今後ずっと、ネットに振り回され続けることになります。

人類は産業革命の時代にも、様々な課題に直面し、克服してきました。同じように情報革命が起こったいま、世界が知恵を出し合い、ネットの表現空間の環境改善に取り組む必要があります。

◇

やまぐち・しんいち 1986年生まれ。国際大学グローバル・コミュニケーション・センター准教授(計量経済学)。偽・誤情報などネットの諸課題への対策を話し合う総務省の検討会メンバーを務める。著書に「ソーシャルメディア解体全書」など。

「ReHacQ(リハック)」創設者の高橋弘樹さん

――ReHacQは2023年の開設以降、石破茂首相や国民民主党の玉木雄一郎代表ら著名な政治家や経済人のインタビューを約1千本配信しています。

今年3月下旬までに、視聴回数が100万を超えた番組は44本ありました。このうち、政治絡みは約4割を占めました。番組の開始当時、著名な政治家が出演する類似の番組はありませんでした。視聴回数が伸びなかった回もありますが、テレビが取り上げないテーマや長時間のインタビュー放映が難しい人物を取り上げた回は、比較的多くの人に見てもらえました。

――番組はどんな人が視聴しているのですか

視聴者の3分の2は、20代半ばから50代半ばの現役世代です。長い間、好景気を実感できず、努力しても生活がよくならないのは社会に原因があると考え、それを探そうとしている人が多いように思います。

――なぜ、視聴者は既存メディアでなく、ネットに答えを探しに来るのだと思いますか。

ネットメディアは伝播(でんぱ)力で、テレビなどの既存メディアには及びません。でも、テレビは放送時間に合わせて見るのがまだ一般的です。新聞や雑誌は文字を読む必要があります。一方、ネットは家事やランニングなど、他のことをしながら楽しむことができる便利さが強みです。利便性が理由でしょうね。

インタビューの後半では、運営する番組の役割について語っています。

――番組制作で重視していることは。

出演者はほぼすべて、私たちの側で選び、依頼しています。関連のネット記事を数十本読んで準備し、私や経済評論家らが1時間~1時間半、話を聞いて原則ノーカットで配信します。たまに政治家から「出演したい」と求められますが、条件を受け入れない人は断ります。

私は、自分たちの番組が権力監視や不正追及をするジャーナリズムだとは思っていません。新聞やテレビが健全に機能していないと社会は死ぬと思います。新聞やテレビがジャーナリズムを担っているから、私たちは補完的に、監視や追及対象になる政治家や経済人の魅力にフォーカスします。強いて言えばエンタメに近いです。

――政治家が自分に都合のいいことだけ語れる場になっていないですか。

デマゴーグ(扇動者)の側面を持つ政治家がいることは理解しています。その上で、番組は、「(イソップ童話の)「北風と太陽」の「太陽」を目指しています。まずは時間をとって当事者に主張してもらい、一次情報を引き出す。相手の話に耳を傾けつつ、冷静な思考を保って矛盾やウソを見落とさないように努めます。1時間前後、話を聞くと、たいていつじつまの合わない点が出てきます。追及はせず、指摘して視聴者に判断してもらうのです。やりとりで突っ込まれて事故り(失態を演じ)、「二度と出ない」と怒る政治家もいますよ。

最初から監視や追及に傾くと、言質を取ろうとか、批判しようという姿勢になってしまいがちです。記者会見でもよく見かけますが、バランスがとても難しいです。

――ネットで流れる情報の信頼度は低いままです。ノーカット配信で偽情報が流れる危険性をどう見ますか。

SNSとネットメディアを分けて答えます。SNSを含むネット全体の情報に関して言えば、私は便所の落書きレベルでいいと考えています。SNSの普及によって、かつては言論活動に参加できなかった人たちが、表現の自由を行使できているのはすばらしいことだと思います。

各メディアの信頼度一方で、ネットメディアはそれよりちゃんとする必要がありますが、私たちの番組は「肥(声)だめ」を自認しています。一見して価値がわかりにくい「うんこ」みたいなものがたまる場という意味です。間違ったものも含まれるかもしれませんが、いずれ意味を持つ可能性があります。様々な言説を残すことで、将来の検証材料にできるとも考えています。ただ、殺人予告など、やっちゃいけない範囲は法律で定められています。現行法に違反する場合は、取り締まるべきです。

――番組のコメント欄には激しい表現の投稿もあります。欄が荒れることで、穏健な利用者の参加を妨げていませんか。

表現の自由については、多くのデメリットがあっても、より大きなメリットを享受する方が社会にとっていいと思います。だから、記憶のある限り、番組のコメント欄から視聴者の投稿を削除したことはありません。批判的なコメントをすべて消している政党やネットメディアもありますが、書く人は他の場所を探すだけです。

――ネット番組は放送法の枠外です。偽情報や誹謗(ひぼう)中傷が広がると、行政の規制を招く恐れもあります。

私はテレビ局に長く勤めていたこともあり、今でも、放送法や公職選挙法などに抵触することのないよう、公正さや中立さといったトーンやマナーに気をつけて番組を作っているつもりです。

ユーチューブチャンネル「ReHacQ(リハック)」を運営する高橋弘樹さん既存メディアはこれまで本当に公正中立を目的に、番組や記事を作ってきたと言い切れますか。むしろ、選挙で候補者や政党のクレームを避けたいとか、商業的にペイできないとか、利害関係者の調整が面倒くさいなどの理由で、少数者の声を伝えてこなかったのではないですか。私たちの番組ではかつて、東京都知事選で放映を希望した候補者20人超に話を聞き、配信しました。

政治家やマスメディアなど、知を扱う人たちによる権力構造の固定化と、それへの反発が生む分断があります。ルールを作っている人たちに異を唱えられない社会は不健全です。SNSは既存メディアと違って参入障壁が低い分、多様な議論が生まれており、権力構造への挑戦を伝えることができます。

――メディアは日々、大量の情報から、読者や視聴者に届けるニュースを取捨選択しています。ネットでは「隠している」とも批判されます。

公表をはばかられる情報はあると思います。でも、報じる内容を選別するなら、報じない理由を説明してほしいです。読者や視聴者に選別を受け入れてもらうには、信頼が必要です。知や情報へのアクセスが限られる人たちの信頼を得るには、政治家でもメディアでも、説明責任を果たすしかありません。

◇

たかはし・ひろき 1981年生まれ。テレビ東京のディレクターやプロデューサー時代に「家、ついて行ってイイですか?」など人気番組を手がける。2023年に退社。ReHacQで硬軟交えた番組を発信する。運営会社は社員計15人で、テレビ番組制作なども請け負う。