「新幹線は原発立地の代償」で良いのか ~ 混迷する北陸新幹線の根本原因

関西地方のある自治体幹部に北陸新幹線の延伸問題を尋ねると、「要するに原発立地問題でしょ」と即答が返ってきた。別の自治体議員は「関西地方で、議論が今一つ、盛り上がらないのは、30年先の話というだけでなく、原発絡みだから議員や首長たちが極力距離を置きたいと考えるからだ」と話す。

・50年前の整備計画と「小浜市付近」

北陸新幹線(敦賀―新大阪)のルート設定には、1970年代の整備新幹線構想と若狭湾岸の原子力発電所立地の歴史が色濃く影を落としている。1972年に基本計画が公示され、1973年に全国新幹線鉄道整備法に基づく整備計画が決定。北海道、東北、北陸、九州(鹿児島・西九州)の5路線が対象となり、このうち北陸新幹線は主要経過地として「小浜市付近」を明記した。

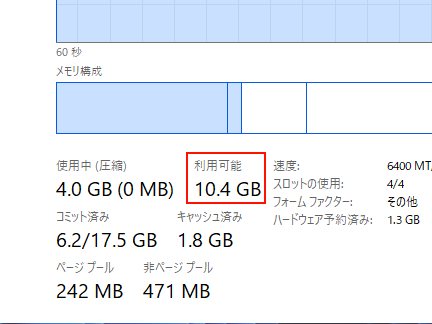

原発銀座と北陸新幹線(各種資料より筆者作成)・原発銀座と「代償としての新幹線」

なぜ「小浜市付近」なのか――背景には1970年代以降の原発集中立地がある。福井県嶺南地域には敦賀・美浜・大飯・高浜の原子力発電所が並び、「原発銀座」呼ばれるほどに集積し、関西圏への電力供給を支えてきた。 国や自治体の公文書では、原発立地地域の振興が、国家的課題として繰り返し位置づけられ、その文脈の中で「原発立地の代償として新幹線を」という期待や政治的言説が形成された。法的に裏付けられた「約束」ではないものの、政策判断に影響する「理由」として存在感を保ってきた。

・米原ルート優位から小浜・京都ルートへ

2012~13年、関西広域連合は費用対効果・工期・整備リスクを総合評価し、「米原ルート(米原接続・当面乗換)」を最優位とした。滋賀県も賛成の立場を示し、当時、関西の政財界・自治体の間では米原駅経由が現実的として扱われていた。

しかし2016年末、与党の整備新幹線建設推進プロジェクトチーム(PT)は、基本ルートを小浜・京都案で正式決定する。政府のエネルギー政策における原子力の位置づけ、そして関西電力を含む電力・経済界の働きかけが影響したとの見方も根強い。 これ以後、関西の主要経済団体も「全線開通効果の最大化」を掲げ、小浜・京都ルート支持を明確化した。

福井県側は「原子力で半世紀にわたり関西の発展に貢献してきた」と訴え、政府に対して早期着工を強く要望してきた。