重症型のエムポックスが日本初上陸 専門家の多くが過度な反応を見せない理由

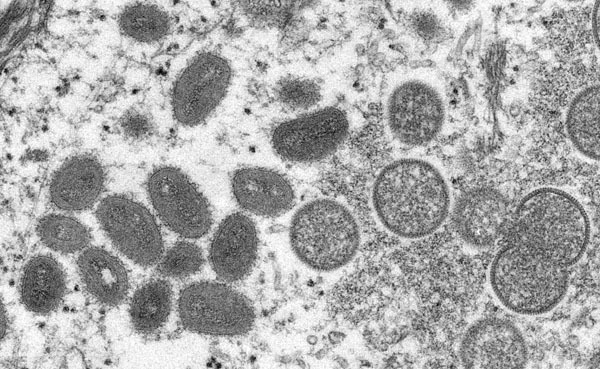

(エムポックスウイルス(CDC提供・共同))

今月16日、厚労省はアフリカから帰国した20代女性が「重症型のクレードⅠb型エムポックス(旧サル痘)ウイルス」に感染していたと発表した。国内初確認のクレードⅠbは、ヒトの免疫を回避する能力が高く、感染拡大しやすいことがわかっている。致死率も高く、アフリカでは最大11%と言われている。ところが、専門家は「国内感染が大きく拡大する可能性は低い」としている。なぜか? 感染症に詳しい、プライベートケアクリニック東京新宿院の尾上泰彦院長に話を聞いた。

◇ ◇ ◇

「エムポックスは、モンキーポックスウイルス(別名エムポックスウイルス、MPXV)感染による急性発疹性疾患です。もとはアフリカ中央部から西部にかけての風土病であり、欧米でもこの地域への渡航者などで感染事例が時折報告されていましたが、2022年5月以降に主に男性間での性的接触を行う男性(MSM)を中心に国際的な流行が発生。その後世界保健機関(WHO)が2回にわたり緊急事態宣言した病気です」

エムポックスウイルスは天然痘と同じオルソポックスウイルス属で、重症化するタイプがあり、天然痘に使われていたワクチンが、エムポックスにも予防効果があることなどから「第二の天然痘」と呼ぶ向きもある。

感染すると6~13日間の潜伏期間を経て、発熱、頭痛、筋肉痛、鼠径部などのリンパ節の腫れといった初期症状が現れ、その後、皮疹が顔面から四肢に広がり、水疱・膿疱・かさぶたへと進行。多くの場合は2~4週間で自然治癒するが、重症化することもある。

ウイルスには系統群(クレードⅠa,b、Ⅱa,b)があり、Ⅰは主に中央アフリカ、Ⅱは主に西アフリカで流行しており、aは人獣共通感染症、bはヒトヒト感染を指す。

これまで国内で確認されているウイルスはクレードⅡbで、クレードⅠbは初となる。エムポックスは同性間、異性間の性的接触以外にも、感染者の発疹や水疱などに触れたり、患者と近距離で長時間話すことで飛沫感染する場合がある。さらに感染者が使用したタオル、衣類、シーツなどを介して感染することがあり、アフリカでは家庭内感染が報告されている。

世界の患者数は2025年7月末までの3年7カ月間に138カ国15.8万人に上り、399人の死亡が報告されている。

日本では今年の3人を含めて254人(2022年7月25日~2025年8月24日)が報告されている。ゲノム解析された116人のうち1人以外は男性で、HIV感染による免疫不全で1人が亡くなっている。

■重症化には「テコビリマット」

「日本の感染症の専門家の多くが過度な反応を見せない理由は、過去の報告ではクレードⅠの致命率はⅡよりも高く、最大11%とされましたが、今回の流行では適切な治療法を施すことで、かなり抑えられたことがわかっているからです。実際、クレードⅠaは1.4~1.7%、Ⅰbも1%以下と報告されていて、アフリカ以外でのクレードⅠの死亡例は報告されていません」

現在、日本で行われているエムポックスの治療は症状を和らげる支持療法が基本。発熱や痛みに対する解熱鎮痛剤の使用、皮膚病変へのケア、水分補給や栄養管理、皮膚の2次感染や肺炎などの合併症への対応などだ。

重症化のリスクがある場合には、日本では抗ウイルス薬の「テコビリマット」の備えがある。

「ウイルスが感染細胞から外に出るのを防ぐ薬で、体内でのウイルス拡散を抑える働きがあります。とくに天然痘ウイルスやエムポックスなどのオルソポックス属のウイルスに対して開発された薬で、昨年末に薬事承認され、現在は特定臨床研究の枠組みで使用可能となっています。万一のときは、これを切り札にすればよいとの考えがあるようです」

ただし、この薬は一部の海外研究を根拠に有効性に疑問を持つ声もある。実際、世界的科学雑誌「サイエンス」は、今年初めに「日本は2つの有効性試験で失敗したエムポックス薬を承認」とする記事を掲載している。

いずれにせよ、海外渡航者は発疹や発熱がある場合は、海外渡航歴を告げたうえで速やかに受診することだ。