コロナ「5類」移行2年、後遺症に苦しむ子どもたち…今も登校困難で孤独感・寝たきりも

新型コロナウイルスの感染症法上の扱いが2023年5月に季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行してから8日で2年となる。多くの人が日常を取り戻す中、後遺症を患い、 倦怠(けんたい) 感などから学校に通えない子どもたちがいる。周囲の理解も得にくく、保護者らは行政に支援の拡充を求めている。(浜田喜将)

治療費も高額

「多くの病院で『思春期特有の問題』と片付けられ、たくさん傷ついた」。さいたま市の中学3年の女子生徒(14)はこぼした。

小学6年のとき、コロナに感染した。高熱などの症状は1週間で治まったが、約2か月後、腹痛や頭痛、倦怠感に襲われた。学校を休みがちになり、複数の病院で精密検査を受けたものの、診断結果は「異常なし」。東京の病院でコロナ後遺症だとわかったのは、感染から1年後だった。

元々、テニスに打ち込み、運動が大好きだった。中学進学後は症状が悪化し、中1の6月から登校できなくなった。現在はほぼ寝たきりで、オンライン授業の受講も難しいという。自宅で週3回、はり治療を受けており、高額な治療費がかかる。母親(48)は「国や自治体に支援してほしい」と訴える。

大阪市の私立中学3年の男子生徒(15)も小6で後遺症を発症し、中学入学後に通学できなくなった。

学校にオンライン授業を求めたところ、「学校の方針」との理由で断られた。交渉の末、授業の映像視聴がようやく認められたが、同級生と交流できず、強い孤独を感じたという。

14%が10代

新型コロナ後遺症について、世界保健機関(WHO)は「感染から3か月時点で別の病気では説明できない症状があり、それが2か月以上続く」と定義している。

厚生労働省によると、国内患者数のデータはないが、WHOの研究では、コロナ感染者の約6%が後遺症を発症するとされる。国内のコロナ感染者は、5類に移行した23年5月時点で累計約3380万人に達しており、相当数が後遺症を患った可能性がある。

岡山大病院の大塚文男教授によると、21年2月から25年3月末までに診察した後遺症患者は1125人に上った。うち14%(157人)が10歳代で、症状別では倦怠感が最も多く、頭痛、睡眠障害と続いた。味覚や嗅覚の障害などもあり、多くが複数の症状を抱えていた。根本的な治療法はなく、約7割が半年ほどで回復した一方、数年かかるケースもあった。

「出口見えない」

後遺症患者に対する厚労省の直接的な支援は、医療機関の紹介や、受診を促すパンフレットの作成などにとどまる。文部科学省は、通学できない子どもについてオンライン授業の活用などを促しているが、実施の可否は学校の判断に委ねている。文科省の担当者は「後遺症の症状は様々で、一律に対応を決めづらい」と明かす。

3月、後遺症を患う子どもの親や支援する弁護士ら有志が厚労省を訪れ、医療体制の充実や全国規模の実態調査、支援に向けた法整備を進めることなどを求める要望書を提出した。

「出口の見えない真っ暗なトンネルをずっと1人で歩いている」「普通の高校生活を送りたかった」。要望書には、小中高生11人の悲痛な声も添えられた。保護者らは「教育が受けられず、学力低下で進学も危ぶまれている」と訴えた。

東海学院大の高橋智教授(特別支援教育)は「適切な教育を受けられない現状は深刻だ。国は子どもの後遺症の実態を広く調べ、法整備も検討するべきだ」と指摘している。

感染の波2年で4度 「引き続き警戒を」

新型コロナは2023年の「5類」移行後も流行を繰り返し、4度の感染の波があった。

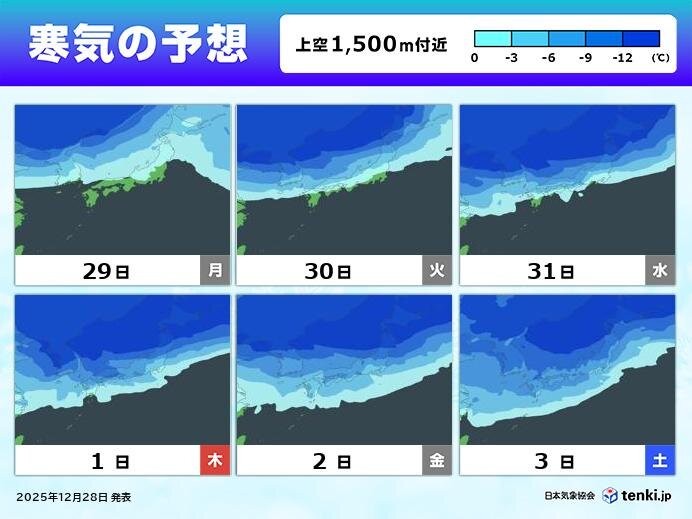

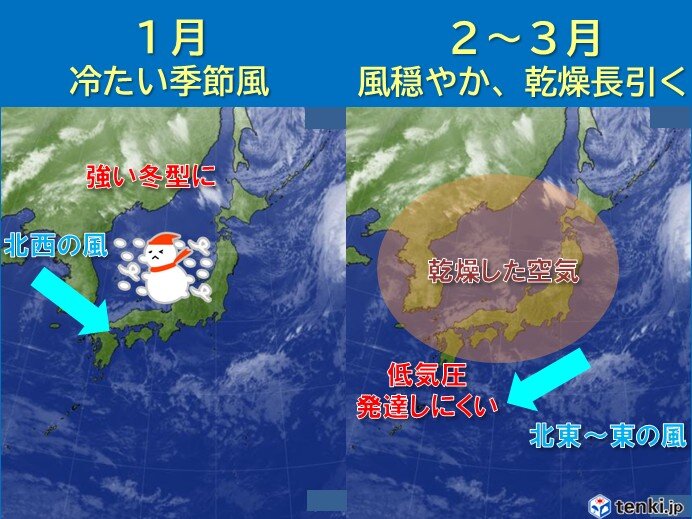

5類移行に伴い、感染者数の「全数把握」が終了し、全国の定点医療機関から報告を受ける「定点把握」となった。国立健康危機管理研究機構(JIHS)によると、移行後で最初の流行となった23年8月頃の「第9波」では、ピーク時に1医療機関あたり20・50人に達した。しかし、その後は感染の波は徐々に小さくなっており、今年1月頃の「第12波」ではピーク時でも7・08人にとどまった。

東邦大の舘田一博教授(感染症学)は「今後もしばらく感染の波は続くだろう。新たな変異株が出現する恐れもあり、引き続き警戒が必要だ」と指摘する。