万博で人気の「こみゃく」は、いかにして誕生したのか?

大阪・関西万博の好評価を支える立役者のひとつとしてブレイクしているのが、通称「こみゃく」と呼ばれる目玉のようなキャラクターだ。公式キャラクター「ミャクミャク」の“子ども”のようにも見えることから、SNSを中心に自然発生的にそう呼ばれるようになった。

しかし実際は、万博にまつわるデザインやインターフェイスを規定したデザインシステム「EXPO 2025 Design System」で規定されたデザイン要素のひとつにすぎない。正式名称は「ID」で、それがこのキャラクターの正体だ。

デザインシステムの制作において中核となったのは、イノベーションファームであるVISIONs代表の引地耕太。独立前に所属していたクリエイティブカンパニーである1→10(ワントゥーテン)が2022年に公募型プロポーザル方式で採択された22年から、クリエイティブディレクター兼アートディレクターとして万博のビジュアルの統一を担ってきた。

例えば、約155ヘクタールある広大な万博会場に案内サイン「Co-MYAKU Sign」を展開。壁や柱、地面や大屋根リングの上など、サイズも形も画風も多様な「こみゃく」を点在させた。SNSでは、こみゃくを会場で探す“こみゃくハント”が話題になり、万博の楽しみ方のひとつとして定着している。

なぜ「こみゃく」はこれほどまでに愛され、拡散したのか。背景にある要因のひとつが、引地がデザインシステムに込めた思想である。

「人間中心から生命中心へ」。1970年の大阪万博の際に「太陽の塔」を制作した岡本太郎から連なる文脈を継承しながら、「いのち」について、そしてこれからのデザインの役割について、引地は改めて問い直した。そして、単なる視覚的なアウトプットから脱却し、開かれたデザインをつくる──。そうした“こみゃく”誕生の過程に込められた思いと実装の道のりについて、引地に訊いた。

◆

デザイン要素「ID」から「こみゃく」へ

──引地さんは大阪・関西万博のデザインシステムを策定する際に、クリエイティブディレクター兼アートディレクターとしてかかわってきました。まず最初に、このデザインシステムとはどのようなもので、どんな役割があるのかを教えていただけますか。

デザインシステムは、2022年にわたしが所属していたクリエイティブカンパニー「1→10(ワントゥーテン)」の案がコンペ形式で採択されたものです。これは大阪・関西万博に関するさまざまな活動、表示、サービスなどにおけるデザインを統一することで、世界中の人々に万博のテーマを効果的に発信し、そのブランドイメージを定着・向上させていくことを目的とするものでした。公式ウェブサイトや公式SNSなどのオウンドメディアのほか、万博協会(日本国際博覧会協会)が取り組む街なかの装飾やサイン表示、グッズのパッケージなど、さまざまな場面で活用していくことが想定されていたものです。

──いま「こみゃく」と呼ばれているイラストは、そのデザインシステムのデザイン要素のひとつだったわけですね。

そうですね。わたしたちが制作したデザインシステム「EXPO 2025 Design System」のなかで具体的に規定したデザイン要素のひとつなんです。「ID」「GROUP」「WORLD」というデザイン要素のなかの「ID」が、のちにSNSなどで「こみゃく」と呼ばれるようになりました。

「IDという名前はつまらない」というネットユーザーとのX(旧Twitter)でのやりとりを発端に、愛着がもてる愛称をつけてもらえるよう呼びかけたんです。その結果、公式キャラクターとして登場したミャクミャクと関連づけるかたちで、「こみゃく」という愛称が候補に挙がりました。

こみゃくの「こ」には、ミャクミャクの「子」という意味だけでなく、「個」のいのち、「コ・クリエイション(共創)」という意味合いももたせられる。「細胞」「生命」「共創」といったロゴや万博のテーマと非常に符合することから、「これだろう!」と。

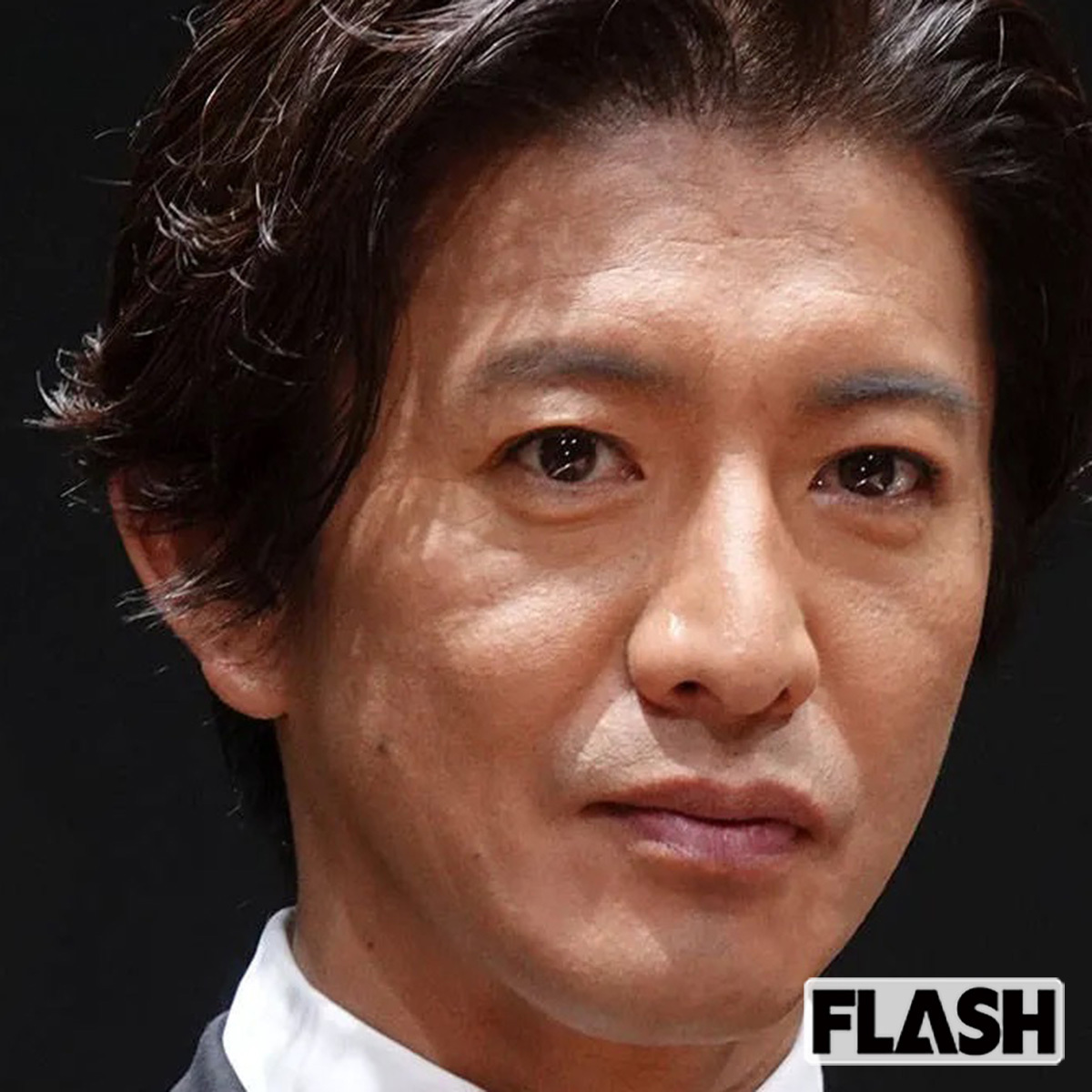

引地耕太|KOUTA HIKICHI クリエイティブディレクター。東京と福岡を拠点に活動。2025年にVISIONsを設立。東京2020五輪や2025年大阪・関西万博といった国家プロジェクトから、NIKEやYANMARなど数々のグローバルブランドのクリエイティブ、スタートアップのデザイン戦略なども手がけ、その活動の幅を広げている。2025年大阪・関西万博ではデザインシステムをはじめ、夢洲会場のデザイン・アート・サウンドによるオープンデザインプロジェクト「EXPO WORLDs」を手がけた。

モダンデザインの文脈にない万博ロゴ

──デザインシステムと公式キャラクターの関係性について興味深いのは、おおよそ同時期の発表であるにもかかわらず、互いを参照して制作されたものではないということです。それなのに、ミャクミャクとこみゃくに込められたコンセプトやロジックが共通していて、デザインとしても調和がとれている。これは驚きなのですが、なぜそうなったと思われますか。

ミャクミャクも明文化されたデザインガイドをベースにしたわけではないと思いますし、「ID」(のちの「こみゃく」)もミャクミャクを参照したわけではありません。どちらも、すでにあったロゴと万博のテーマ・文脈を頼りに個別に制作されたものです。

ただ、デザインシステムや公式キャラクターを選ぶ万博側には一貫した基準があったはずですし、1970年から連なる万博の文脈やテーマがつなぎ止めてくれた部分は大いにあると思います。そして何より、ロゴが本当に素晴らしかったんです。

──引地さんから見て、シマダタモツさんがデザインしたロゴの素晴らしさはどんなところにあると考えていますか?

わたしも含め、多くのデザイナーが初見でまずびっくりしたと思うんですが、国際イベントにおける近年のデザインの文脈にないロゴのつくり方なんです。キャラクター性や、ある種のカオスがある。これは何なんだ……と、興味をもちました。

何より、「細胞」という拡張可能性のあるコンセプトが、以降に万博に携わるクリエイターたちの大きな指針のひとつになっている。わたしたちのデザインシステムはロゴを「ID」として切り出して「GROUP」「WORLD」と再構築していますが、この「切り出す」という改変行為は、ロゴやデザインにおいてはタブーのようなものですし、それを前提にしていないわけです。それでもこのようなデザインシステムとして成立させることができたのは、シマダさんを含む当時のデザインシステムの審査員の皆さんが、ぼくらの提案を評価してくださったからだと思います。

デザイナーで絵本作家の山下浩平がデザインした公式キャラクターは、のちに「ミャクミャク」と名付けられて人気を博している。 写真中央は万博会場に設置されたミャクミャクのモニュメント。

「ルール」から脱却した「プロトコル」

──デザインシステムは、どのようなプロセスを経て設計されていったのでしょうか。

万博協会に納品した正式なアウトプットとしてのデザインシステムは、万博のブランドやデザインイメージの一貫性を保つための「ルールとしてのデザインガイド」という側面があります。

しかし、単純なビジュアルのルールだけを定めた、コラボレーターやクリエイターを縛るためのルールから脱却することは大きなテーマでした。成果物だけでなく、さまざまな人々がかかわることで、拡張性と参加・共創が生まれる社会的土壌をいかにつくるかを見据えていたのです。

そのために前提として据えたコンセプトは、人間と自然、そしてテクノロジーによって生まれる新しい生命たちが共に生きるビジョンとしての「人間中心から生命中心の未来へ」という思想。そして「開かれたデザイン」により、すべての生命が共創するリアルとデジタルを超えた“いのちの生態系”をつくるというデザインポリシーの構想です。

それらを内包しながら、ビジュアル面でのデザインシステムとしての設計に落とし込んでいきました。具体的には、いのちの最小単位としてのIDや、共同体を表現するGROUPというエレメントを定義しています。それらがある種の開かれたプラットフォームとして機能するように設計したのです。これはルールというよりは、要素を定義し、共通基盤となるような「プロトコル/API」を設計したというイメージですね。

──具体的に、どのような思想があったのでしょうか?

まず、現在の分断が進む世界をどう融け合わせていくか。その分断というのは、人間同士だけでなく、自然と人間、あるいは人間と社会システム、テクノロジーの関係性など、人間以外のいのちとの分断と不調和が進んでいる。多様な分断があるなかで、あらゆるいのちが共存して響き合う世界を目指していくためのデザイン、という思想が根底にあります。

そこでのいのちとは、今回の万博でも展示されたiPS細胞であったり、いままさに爆発的発展を遂げている人工知能(AI)、その先にあるAGI(汎用人工知能)やASI(人工超知能)も含め、これからテクノロジーによって生まれる新しい命との共存によって協働的な社会をつくっていくことを、現実的に考えていく必要がある。これは森羅万象にいのちや神が宿ると考える日本の精神性や宗教観と強く共通しますし、今回の万博の「いのち」「共創」という大きなテーマとも接続されます。

デザインシステムのコアグラフィック「Inochi」。レッドは人間の生命、ブルーは自然界/動植物の生命、グレーはテクノロジーによってこれから生まれうる新しい生命をイメージして制作したという。

また、過去のデザインシステムの思想は、1970年の万博で岡本太郎が手がけた「太陽の塔」内部にある「生命の樹」に大きな影響を受けています。生命の樹では、さまざまな生命の進化が描かれていますが、岡本太郎は古代生物の立体模型の制作に力を注ぎ、人類はクロマニョン人までしか描かなかった。つまり、進化の頂点に人類がいると考えていなかった可能性があるんです。70年の万博の「人類の進歩と調和」というテーマがあったときに、人間は地球のさまざまな生態系の一部にすぎず、進歩を突き進む人間は世界の中心などではない、驕り高ぶってはいけないんだという、ある種の皮肉が込められていたのではないかとも思います。

つまり、わたしたちのデザインシステムは、過去の万博における文脈を普遍的に引き継ぎつつ、いま「いのち」についてどう考えるべきかを接続させているのです。

万博で目指したオープンデザインの具体

──それを、どう徐々にデザインシステムに落とし込んでいったのでしょうか。

《思想》を具体化し、プロセスの指標として言語化したのが《構想》レイヤーです。そこでは「未来を共創するための土台=プロトコル」として、5つのデザインポリシーを定義しました。

なかでも最も重視したのが、最後の項目の「参加と共創を促すプラットフォームとしての《開かれたデザイン》」という視点です。万博という公共プロジェクトを一部の専門家や組織だけで完結させるのではなく、デザインシステムに余白を残し、参加や共創をするための「器」としての余白残すこと。そのプロセスや思い、知見を社会に開き、共有・交換することで、共感や愛着を共に育てていくものにしようと考えました。

この発想の背景には、当時わたしが万博の別プロジェクトで提案していた「OPEN 2025」という構想があります。これは万博をオープンソース的に共創すること、そしてそのプロセスを社会へ開き、多様な人々と共創するという考え方でした。名称としては採用されませんでしたが、その思想はデザインシステムの構想に接続し、結果として「開かれたデザイン」というポリシーに統合されています。

これは万博全体のコミュニケーション戦略としても、とても大切なわけです。もともとデザイン要素であった「ID」がネットミームになり、SNS上でのやり取りから愛称「こみゃく」が生まれたのも、無視できないユニークな存在が立ち上がったときに、それをしっかりと味方につけて運動体のように広げていく構造をコミュニケーション戦略として、また新しいデザインのあり方として提示したかったからなんです。

──そこから明確なガイドラインとしての《設計》において、IDのような具体的なビジュアルやキーワードが定義されていったわけですよね。「ID」「GROUP」「WORLD」のようなデザイン要素は、どのような考えで制作したのでしょうか?

IDは自律的に成長して進化・増殖する「個のいのち」、GROUPは異なるいのちが集い未来を共に生み出す「共同体」、WORLDは多様ないのちが融け合い響き合う「生態系」をイメージしています。 個人としても、社会(群れ)の一部としても存在している。こうした考え方を表現するため、部分としても全体としても成立する(引いても寄ってクロップしても成立する)デザインを目指したのです。

仮想空間での拡張性をもたせるために、個の細胞が自律的に増殖するアルゴリズムを設計して3Dベースで設計しました。それを平面のデザインでは2Dのフラットなデザインに変換し、色ごとのパラメーターを調整することで、映し出される図像の選定や調整は人間の意志を介入させて生成しています。

デザインシステムにおける「ID」は、自律的に成長し進化・増殖する「個のいのち」。「GROUP」は、異なるいのちが集い未来を共に生み出す「共同体」。「WORLD」は、多様ないのちが融け合い、響き合う「生態系」をイメージしているという。

──なるほど、ジェネレーターを使ってオープンに生成できるようにしているんですね。

3DCGツール「Houdini」を用いてアルゴリズムを設計し、人間とテクノロジーの共創により制作するデザインプロセスを採用しました。それには、いくつかの理由があります。当時はまだAIをクリエイティブに用いることはいまほどありませんでしたが、人間とテクノロジーの関係性を問うような場が今回の万博だったこと。また、バーチャル万博のような3D上の仮想空間でも、2Dのグラフィックとつながる違和感のない一貫したブランド体験を目指していました。

だからこそ、このようにかなり実験的なデザインプロセスを提案したのです。もっと言えば「こみゃくジェネレーター」のような、デザイナーだけでなく一般の方々が自在にこみゃくを使ってデザインできるアプリケーションも実現したかったですね。

「マイこみゃく」をデザインして育てて、万博IDとひも付けて、バーチャル万博や実際の夢洲の会場をARで案内してくれたり、一緒に写真を撮ったり、アプリを使って自分だけのオリジナルグッズをつくったり。残念ながら実現はできませんでしたが、このようにもっとオープンなデザインも可能だったと思います。

しかし、万博コーデやこみゃくグッズをみなさんが自身でつくったりと、結果的に人間の創造性によってこみゃくを“生成”してくれた現象には驚いていますし、心から感動しました。テクノロジーはあくまで手段であり、目的ではなかったことを再認識しましたね。

つまり、「こみゃく」は市民による創造的な文化の土壌から芽が出て、文化として花開いたわけです。「開かれたデザイン」という構想や、IDなどのプロトコルを志向した設計が土壌としてデザインシステムに設計されていたこと。その思いの種が溢れ落ちて、芽が出て、花が咲いたのだと考えています。

思想と実装をつなぎとめたもの

──納品物としてのデザインシステムは、キーワードやデータ、デザイン要素などの制度的なガイドライン、つまり《設計》の部分とのことでした。《思想》《構想》については、どこまでが万博の考えとして公式に組み込まれているのでしょうか?

《思想》と《構想》は単なるガイドラインとしてルール化し、すべてをシステム化できるものではなく、あくまで創造性の根幹にかかわる部分です。プロポーザルの段階では具体的な提案として盛り込んでいましたが、そのすべてを制度的なルールやデータとして納品することは現実的ではありませんでした。そこで、その核にあたる部分だけをコンセプトやデザインポリシーとして明文化し、制度と文化の間をつなぐ役割を果たすようにしたのです。

実際には、その《思想》と《構想》の部分は、市民的な文化運動としてSNSを通じた対話のなかで広がっていきました。つまり、公式の制度としてのガイドラインと、市民による文化的な広がり、その両方をつなぎ止めてくれたのが、コンセプトとデザインポリシーだったのです。

本来なら、クリエイターを縛る表層的なルールだけが先行し、思想的にはバラバラのものが溢れて終わってしまう可能性もありました。しかし、今回はその危うさを超えて、《思想》と《構想》が会場の装飾としても、市民的な文化運動としても実装に結びついた。これらが最終的に現地で実装までたどり着いたことは、奇跡と言っていいと思います。

それは会場デザインプロデューサーである藤本壮介さんが、ぼくらをアサインし、信頼し、任せてくださったからでもあるんです。たびたびあった重要な場面でも、ぼくらのアイデアを藤本さんは後押ししてくれました。だからこそ、達成できたのだと思います。

──藤本さんの存在が大きかったわけですね。

そうですね。当時は万博そのものが逆風に晒されるなかで、藤本さんの誠実な姿勢には深く共感していました。勝手ながら、同じつくり手として万博を成功させるために尽力する“戦友”のような存在だと感じていたんです。SNS上でのやり取りはありましたが、さまざまな奇跡的なご縁もあり、最終的に会場装飾やサウンドスケープのクリエイティブディレクターとして藤本さんとご一緒することになりました。

万博が開幕するちょうど1年前、藤本さんは会場デザインプロデューサーという立場で、ふと「このままの会場で本当にいいのだろうか?」と強く自問されたそうなんです。もっと子どもたちも楽しめるような会場にしたい──そんな思いがあったのかもしれません。

わたし自身も工事中の夢洲の会場に足を運びながら、同じような感覚を抱いていました。都市としてのスケールや機能は着実に整いつつある一方で、もっとワクワクするような遊び心や、想像力を刺激するプレイアブルな体験が必要ではないかと感じていたんです。

いわゆるスマートシティや、テクノロジー中心の未来社会って、どうしても無機質で冷たい印象がありますよね。それが本当にわたしたちが目指す未来都市のあるべき姿なのか──。藤本さんとぼくらのチームは、そんな問いを自然と共有していたのだと思います。

だからこそ、単体で存在するテクノロジーや未来像を、どうつなげていくのか。AIなどによってより最適化された「正解の社会」が求められていくなかで、ある種バグのような人間のおもしろみや楽しさを実装して、これからの社会空間に提示していく必要がある。そう解釈して提案したのが、デザインシステムを通じて会場の装飾やデザインアート、サウンドスケープなどの実際のものづくりのプラットフォームとしての「EXPO WORLDs」でした。それを藤本さんが後押ししてくれたんです。

プロジェクトとしてスタートしたのは1年前で、デザインシステムの本質的な《実装》をギリギリで回収しにいった、という経緯があります。

──おもしろいですね。さまざまな国の文化が点として集まる、会場のある種のカオスをひとつの象徴として円環という構造でまとめつつ、同時に開放性をもたせた「大屋根リング」の考え方とも共通していると感じます。

本当にそうだと思います。バラバラに存在する世界を大屋根リングがまとめて、ギリギリのところで均衡と調和を保ってくれていますよね。わたしたちのEXPO WORLDsも、ひとつの世界が中心にあるのではなく、人間も自然もテクノロジーも、いくつもの「いのち」が出合い、響き合い、新たな世界をつくること。多様な“世界”同士の関係性から新たな“世界”が立ち上がるというコンセプトでした。

そう考えると、大屋根リングが多様な文化や国を受け入れてひとつの円環としてまとめているのと同じように、EXPO WORLDsもまた、響き合う“世界たち”が交わり合いながら新しい世界をつくり出すことを目指していました。

つまり、大屋根リングとEXPO WORLDsは、スケールや手法は違っても、どちらも“世界と世界がつながり合って生まれる世界”をデザインする試みだったと言えると思います。

Photograph: Masashi Ura

万博で見えた、次世代への宿題

──その一方で「最終的にクリエイターたちがギリギリのところで何とかした」という結果からは、課題も浮かび上がっているように思います。引地さんはどう考えていますか?

万博協会の内部にデザインチームやクリエイティブディレクターがいて、抽象的な思想からきちんとインストールしながら育てていき、対外的にもオフィシャルに伝えていく。また装飾やサウンドスケープだけではなく、デジタルやグッズ、サイン計画など、プロジェクトや部署が縦割りではなく横軸でつながっていき、全体に一貫性をもった体験をつくっていく──。それが理想ではありましたが、予算やさまざまな都合で現実は難しかったわけです。全体を設計しながら進めていく、ということに関して実態は追いついていなかったというのが正直な印象で、ここに日本における公共のデザインの問題が露呈しているとも言えます。

デザインに関するマスターシップの不在によって、デザインの思想的な一貫性が保てないという課題は、70年の大阪万博においても存在していました。コンペで選出された西島伊三雄さんのロゴが当時の万博協会会長の鶴の一声で却下されているのですが、シンボルマークの決定自体に一貫性がなかったわけです。

それを止められなかったことで、審査委員長を務めた勝見勝さんは、デザイン関係者から大きな批判を浴びて信頼を失い、その後の万博におけるデザインの一貫性をつくれなかった経緯があります。つまり、クリエイターのある種の無念のようなものが、70年の万博から連綿とあるわけです。

──もう少しスコープを広げると、2020年の東京オリンピックでも同様のことが起きているわけですよね。

そうですね。当時はコロナ禍にあったので、祝祭空間を公共的に共有することが難しかったという不運もあったと思います。しかし、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に一時期出向していたわたしとしては、佐野研二郎さんが手がけたロゴや、ザハ・ハディドによる新国立競技場デザイン案の白紙撤回など、名だたるクリエイターの方々が世間から袋叩きにあって次々と任を降りる、という現象に大きなショックを受けました。

個別の事象にはさまざまな議論がありますが、そうした経緯からわたしが強く感じたのは、もっと開かれた対話や共有のプロセスがあれば、違う結果もありえたのではないかということです。過去の万博、2021年の東京オリンピックでの失敗を繰り返さないためにこそ、万博ではオープンなデザインの姿勢を最重要視したいと考えました。

──デザインの一貫した思想をギリギリのところで実装できたのは、ひとつ前進だった、と捉えることができるのではないでしょうか。

そうとも言えますが、プロジェクトや組織ごとに分断されていたという実態も少なからずあります。ただ、ぼくらのチームは、なんとか最後まで横のつながりを保とうとしていました。

「分断を超えていく」ことをメッセージに掲げている以上は、自分たちが分断していては意味がありません。だからこそ、壁を越えて対話を続ける姿勢を大切にしてきました。次世代のデザイナーには、壁を越えて対話を続けるマインドセットだけではなく、体験の一貫性をつくるために組織を横軸でつなげるデザインチームの必要性を伝えていきたいですね。

もちろん、どこまで一貫性をつくっていくか、という問いもあります。一貫性のある社会や都市よりも、人間性や創造性が多様に存在する空間のほうが魅力的じゃないですか。統一性や一貫性だけではなく、ある指針をもとにそれぞれが有機的に、制度の外にある余白をもってつながる多様性をもったデザインのあり方との両立が重要になる。そうした議論や問いも含めて、未来に残していきたいですね。

Photograph: Masashi Ura

──万博で据えようとした「オープンデザイン」のポリシーを万博後も継続して貫いていく、ということでもありますね。

オリンピックがきちんと総括されずに次の時代に進んでいることを考えると、わたしたちはこの流れも踏まえて試行錯誤をオープンに議論・共有しながら点を線にして、それこそをレガシーとして次世代に引き継いでいかなければなりません。

複雑化した社会で山積みとなっている課題は、もはや特定の人間だけの力だけでは解決できません。あらゆる人々が創造的な思考と知見をもち寄って社会全体をデザインしていく必要がある。つまりオープンデザインとは、デザイン業界にとどまらない社会全体の話なんです。そうしたとき、公共プロジェクトに次世代のクリエイターがかかわりたくないと考えてしまうことは、クリエイターたちにとっても、日本にとっても非常に不幸なことです。

建築家、デザイナー、研究者、ビジネスパーソン、市民──。誰もが創造しながら、これからの社会を切り拓いていく。そうした下敷きをつくっていくために、万博をきちんと総括して伝えていくことは重要ですし、ぼく自身も万博以降もそのための活動を続けていきたいと考えています。

(Edited by Daisuke Takimoto)

※『WIRED』による大阪・関西万博の関連記事はこちら。

Related Articles

雑誌『WIRED』日本版 VOL.57「The Big Interview 未来を実装する者たち」好評発売中!

気鋭のAI研究者たちやユヴァル・ノア・ハラリが語る「人類とAGIの未来」。伝説のゲームクリエイター・小島秀夫や小説家・川上未映子の「創作にかける思い」。大阪・関西万博で壮大なビジョンを実現した建築家・藤本壮介やアーティストの落合陽一。ビル・ゲイツの回顧録。さらには不老不死を追い求める富豪のブライアン・ジョンソン、パリ五輪金メダリストのBガール・AMIまで──。未来をつくるヴォイスが、ここに。グローバルメディア『WIRED』が総力を結集し、世界を動かす“本音”を届ける人気シリーズ「The Big Interview」の決定版!!詳細はこちら。