塾講師の度肝を抜いた開成の難問 止まらぬ中学受験の「インフレ化」

小学生の限界に達している――。

中学受験のブームと相まって、子どもたちに課せられる学習の「量」が増し続けていることへの懸念の声が高まっている。それも受験勉強をサポートする塾の関係者の間で。

背景にあるのは、問題を作成する中学校と、それを解くノウハウを受験生に授ける側の塾との「いたちごっこ」で生じる、入試問題の「難易度のインフレ化」だという。

<主な内容> ・中学受験と高校受験の違い ・塾関係者も驚いた開成の問題 ・22時半の小学生 ・増える勉強量 早まる入塾 ・塾代表の「提言」

「令和のリアル 中学受験」第29部は11月下旬に公開予定です。

塾関係者の間で話題に

「ここ1年半ほどは特に顕著です」

大学生時代から中学受験の講師を経験し、現在は東京都内に3校舎を運営する学習塾「シグマTECH」の代表を務める、伊藤潤さん(47)が、大手塾の関係者らとの意見交換で上るようになった話題に触れた。

その話題とは、「小学生にできる学習量の限界に近付いている」という懸念についてだ。

伊藤さんによると、中学受験は高校受験や大学受験に比べて学習範囲が狭い分、教科書に出る内容を大きく逸脱するような応用的な問題が出やすいとされる。

ほとんどの中学3年生が挑む高校入試では受験生の母集団が多いうえに、大都市圏を除けば各地のトップ校は公立校であるケースが多い。

公立高校の入試問題は一部を除いて教育委員会が統一して作り、教科書の内容を超える問題は出にくい。おのずと大半の私立でも、そこから大きく懸け離れた問題は出しにくくなる。

一方、中学受験では私立中が中心となり、大きく状況が異なってくる。

受験を決めた小学生のみが母集団を形成して猛勉強する。中学受験をする子の偏差値が高校受験と比べて10以上低く出ると言われるのもこのためだ。

そして、特に難関私立校が集中する大都市圏では、優秀な子どもを呼び込むために問題の難易度が上がり、小学校で習った内容だけでは解くことのできない独特な問題が頻出するようになった。

「中学受験の経験がない東大生に中学入試の算数を解いてもらうと、かなり苦戦します。それぐらい中学受験は『独特の競技』の要素が強いんです」

インフレ化の構図

そうした「独特」な問題を解くためのノウハウを、塾側はテキストに落とし込んできた。子どもたちに解法パターンを身につけさせ、似たような問題が入試で出れば対応できるようにするためだ。

すると出題側は、柔軟な思考力を問うため、さらに趣向を凝らした問題を出すようになる。

伊藤さんに言わせると、この「いたちごっこ」が、入試問題の難易度のインフレ化を招いているのだ。

定番化した「2回切り」

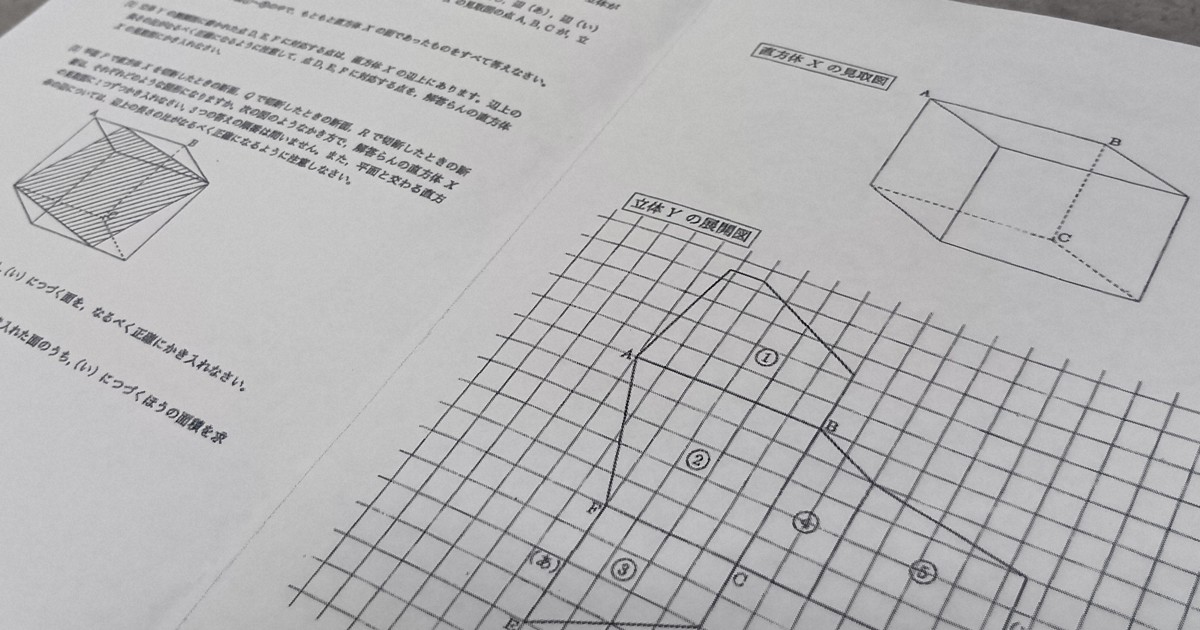

2024年の入試で、東京の「男子御三家」の一つ、開成中の試験で出されたある算数の問題は塾関係者を驚かせた。

中学受験の算数には、立方体などを切断し、切断面の形や切った後にできる立体の表面積や…