「汚れたオムツも夫の脱いだ靴のニオイもわからなくなった」…新型コロナで「嗅覚」失った記者が取材した「世界一くさい」船とパリの下水道博物館(ABEMA TIMES)|dメニューニュース

2020年3月、新型コロナウイルスに感染したことで「嗅覚」を失ってしまった朝日新聞の今村優莉記者。我が子の汚れたオムツのにおいも夫の脱いだ靴のにおいもわからなくなった彼女が取材した、においを巡る最新研究とは?

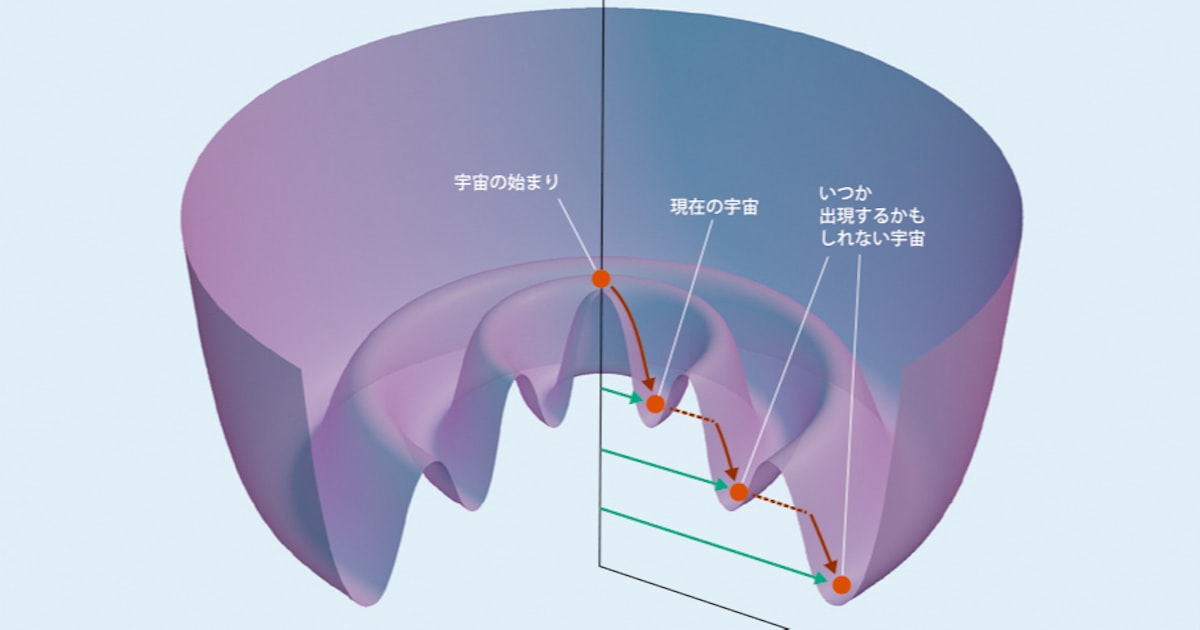

【映像】「世界一くさい」船の内部

今村記者は「5年前、新型コロナウイルスに感染し、においが全くわからなくなり、衝撃を受けた。その後、『そもそも嗅覚とはどんな仕組みなのか』『においがわからないと何に困るのか』と疑問を持った」と振り返る。

日常生活での不便については「料理をしていても卵焼きや玉ねぎを炒めるにおいもわからず、自分が食べてもわからず、食べ物が腐ったにおいも察知できない。自分の世界からにおいだけが消えた」と説明した。

2カ月間洗濯できなかった汗や尿が混ざったリネンのにおいも

今村記者が訪れたのは、イギリス南西部にあるブリストル。港町には19世紀に大西洋を渡った歴史的な客船、SSグレートブリテン号がある。

今は引退しており、“世界一くさい?”をうたう博物館になっている。船内での様子だけでなく、においまで忠実に再現しているのが特徴だ。

2カ月間洗濯ができなかった汗や尿が混ざったリネンのにおい。一緒に航海した動物のにおい、生ゴミや食器の洗い残しのにおい、船内で嘔吐したもののにおいまで。なぜ嫌なにおいまで再現しているのか?

案内人のナタリー・フェイさんは言う。「この船には歴史があり甲板の上で多くの人々が生活をしていたのに(公開当初は)とても静かでどこか無機質に感じられていた」。においをつけることで「船に再び『命』を吹き込み、来館者がビクトリア時代にタイムスリップして船の様子をイメージできるようにしたかった。においは歴史的な空間を体験する上で非常に重要だと私は考えている」と説明した。

「においは私たちを他者や自然とつないでくれる」

研究者によると、においには“ある力”があるという。

「嗅覚遺産」の研究者 セシリア・ベンビブレ・ハコボ教授は「多くの人は世界を体験するとき五感を全て使っている。日常で感じる数百ものにおいは私たちの感情・気分・行動に影響を与えている」と話す。2年前にヨーロッパの8つの博物館で500人を対象に調査を行ったことを振り返り、「博物館でにおいを嗅ぐことで、目で見るよりも歴史を理解しやすく過去の人々の生活とより深くつながることがわかった。においは私たちを他者や自然、そして自分たちの歴史とつないでくれる。だからにおいは重要なのだ」と解説した。

においは直接感情に直結すると考えられている

実際にSSグレートブリテン号を訪れた今村記者は「博物館ではなく、本当に自分が19世紀の船の中にいるような感覚になってきた」と話す。これには嗅覚の仕組みが影響しているという。

実は、目や耳からの情報は脳の中心にある『視床』を通ってフィルター処理して送られるが、鼻から入る情報は、脳の一部になっている『嗅球』という器官に直接送られる。そのため、においは直接感情に直結すると考えられている。

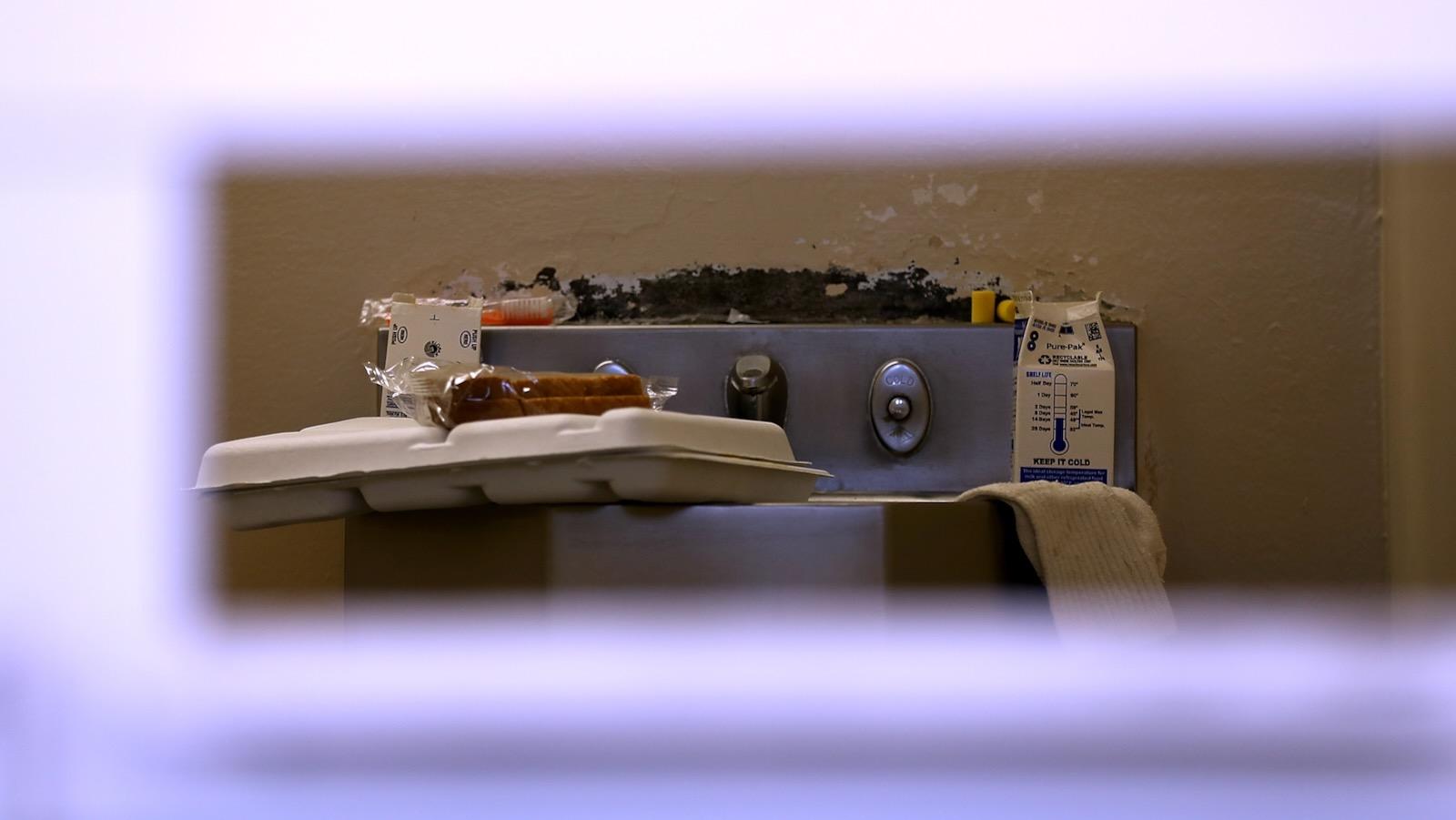

パリの下水道博物館を取材

もう一カ所、今村記者が訪ねたのはパリにある下水道博物館だ。こちらは「博物館」と命名されているが、パリで実際に現在使われている下水処理施設を公開したものだ。

今村記者はその状況について「かなりくさい。美しい建物が並ぶセーヌ川沿いにある現役施設の一部で、実際に下水は処理された後にセーヌ川に放出されている。太いパイプからは音も流れており、まさにこの瞬間、誰かが流したトイレの水が流れていることが感じられた」と振り返った。

このように、嗅覚に訴える博物館も増えており、においを残すことが大切だとして研究が進んでいるのだという。

今村記者も「目で見たり耳で聞いたりするものは映像や写真で残せるが、においはそうではない」と指摘。歴史的価値があるにおいを残そうとするベンビブレ教授の取り組みを紹介した。 「ベンビブレ教授は『消えてしまうにおいを文化の記録として残す』嗅覚遺産の研究をしている。彼女はにおいの物質そのものを残すというより、『なぜこういうにおいがしたのか。人間の営みや人々が関わってきた痕跡、歴史がある。科学的な成分だけでなく、人々がにおいに込めた意味まで残すことが嗅覚遺産だ』と言っていたのが印象的だった」と話した。

そして、究極の歴史の遺産といえるミイラにも香りがあることがわかったという。

2025年2月、エジプトの考古学博物館や他のヨーロッパの大学が連携してエジプトの博物館に収蔵されている9体のミイラのにおいを復元するという初の試みが行われた。採取したミイラのにおいは、紅茶やレモンの香りがしたという。

嗅覚は意識して使うことで鋭くなる

さらに今村記者は“嗅覚研究の総本山”と言われているドイツのドレスデン工科大学に、トマス・フンメル医師を訪ねた。

フンメル教授は2009年に嗅覚障害者向けのスメルトレーニングを開発。このトレーニングにより嗅覚が改善するのだという。

フンメル医師は「ユーカリ、レモン、バラ、クローブ、4つのにおいが入ったビンがある。これらの香りを朝と夕方の1日2回、それぞれ30秒嗅いで。3〜6カ月ほど、もしくはそれより長い期間続けることが大事です」と説明。

嗅覚は意識して使うことで鋭くなるという。フンメル医師は香水売り場で働く人を例にあげ 「あたり一面に強いにおいが漂っている。『嗅覚が鈍ってしまっているのでは』と考えてしまうが、実際には他の人よりも嗅覚が優れている」と説明。

一方で、工場のクリーンルームなどの環境について「においもほこりも一切なく完全に清潔な場所では他の人よりも嗅覚が弱くなる」とも話した。においにたくさん触れたり、においに集中したりすることでさらに鋭くなるのだと説明した。

「『臭い』と思った時に自分の世界が戻ってきた」

今村記者は、自身が日本で体験したスメルトレーニングについてこう話す。

「嗅覚ニューロンは放っておいても生成され、スメルトレーニングをすることでより活性化されると言われている。私の場合は2カ月ほど続け、毎日いろいろなにおいを嗅いだ。そして、突然『臭い』と思った時に自分の世界が戻ってきた」

においの研究の状況も変わってきたという。

「視覚や聴覚に比べて、嗅覚研究はもともと陽が当たらない研究と言われることが多かった。だが、新型コロナをきっかけに、多くの人が嗅覚障害になってしまったことで、一気に研究者や研究予算が増えたという」

今村記者は取材を通して感じたこととして「私たちは見たくないものには目を閉じたり、雑音があったらイヤホンをするなどある程度“カット”できる。だが人が生きている以上、息はしなければならず、鼻を閉じることはできない。私はパリの下水道博物館に行った時に、昔祖母の家でかいだトイレのにおいをふと思い出して、少し懐かしい気持ちになった。本当ににおいは感情と結びついていると感じた」と話した。

(朝日新聞/ABEMA)