普賢岳火砕流:「本当なら死んでいたのは私」紙一重で免れた「ひげの市長」、自らを責めつつ復興に尽力 : 読売新聞

43人が犠牲となった1991年6月3日の長崎県雲仙・普賢岳大火砕流が発生した当時、同県島原市長として対策を指揮し、「ひげの市長」の愛称で親しまれた鐘ヶ江管一さんが22日、94歳で亡くなった。災害からの復興や教訓を伝える活動にともに携わってきた人たちは23日、長年の功績をたたえ、 冥福(めいふく) を祈った。

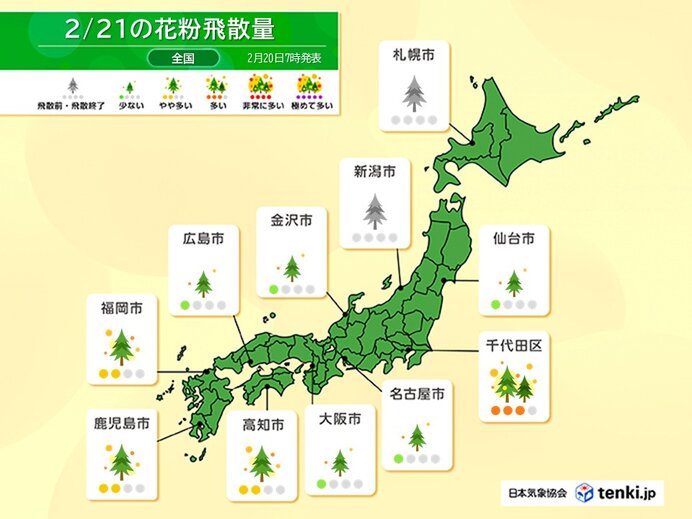

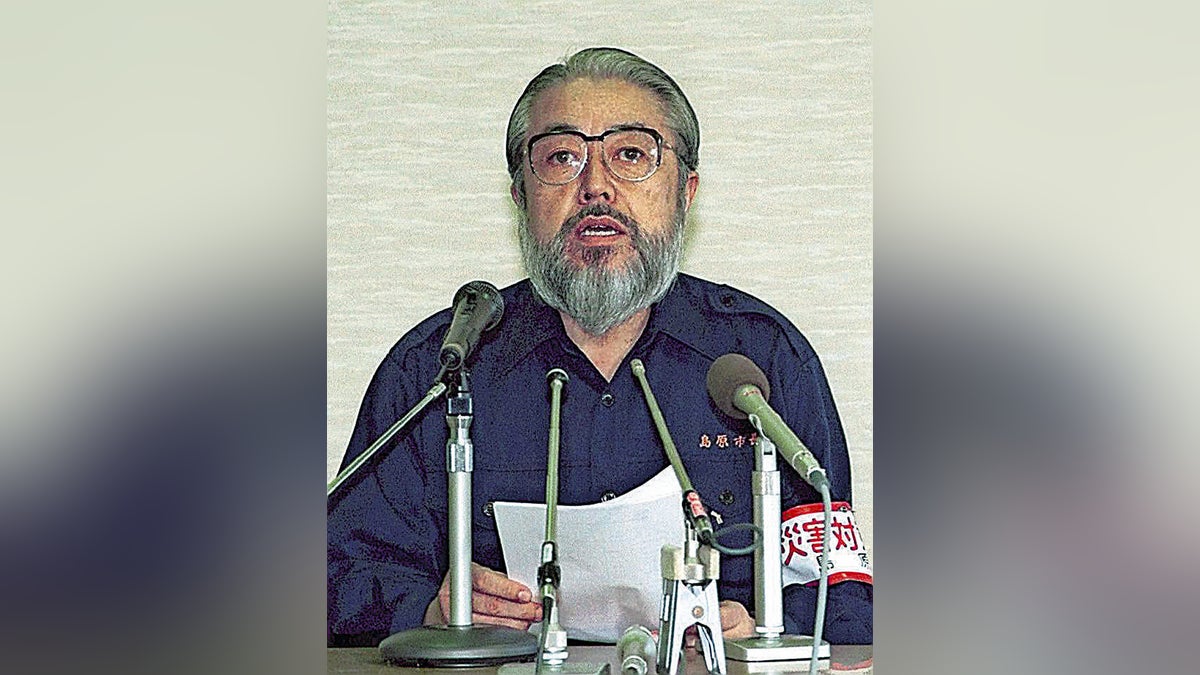

警戒区域の緩和を発表する鐘ヶ江さん(1991年9月、長崎県島原市役所で)大火砕流の発生を受け、鐘ヶ江さんは市長として、住民の立ち入りを禁止する「警戒区域」を全国で初めて市街地に設定。その翌日には再び大規模な火砕流が警戒区域を襲った。

避難生活を強いられる住民からは厳しい意見も寄せられたが、市の災害復興課長として鐘ヶ江市長を支えた井上 莞爾(かんじ) さん(83)は「設定があと1日遅かったら大変なことになっていた」と振り返る。

「山が鎮まるまで」という願をかけて白いあごひげを伸ばし、防災服姿で災害対策や復興に奔走した鐘ヶ江さんが当時、日に日にやつれる様子も目にしており、「戦友と思っていた。ショックだが、仏前には『お互い頑張りましたね』と言いたい」と語った。

鐘ヶ江さんは、市長退任の翌年から1000回を超える講演を行い、2001年に瑞宝章を受章。02年からは雲仙岳災害記念館の名誉館長を務めて、災害の教訓を広く発信した。

館長の杉本伸一さん(75)は、鐘ヶ江さんが「教訓は全国に役立つはず」と熱弁する姿が今も胸に残る。「住民を守るために引っ張ってくれた方がいなくなり、寂しいを通り越して大きな穴が開いたような気持ちだ。教訓を伝える記念館の役割をしっかり果たさないと」と決意を新たにした。

「忘れずに引き継ぐことが私の責任だ」

「今日は私の命日です。本当なら死んでいたのは私なんだ」。43人が犠牲になった大火砕流から31年となった2022年6月3日。島原市で行われた追悼行事で、両手で杖をつきながら献花を済ませた鐘ヶ江さんは、こう語り出した。

大火砕流の日、消防団員たちが犠牲になった詰め所へ激励のために車で向かっていた。持病の腰痛が悪化し、治療で病院へ寄ったことが生死を分けた。生き残った自らを責めながら、被災者支援と復興に力を尽くした。「復興は多くの犠牲の上に成り立っている。忘れずに引き継ぐことが私の責任だ」と語る姿に、強い意志を感じた。

6月3日の現場での献花は23年まで続けた。昨年、今年は姿を見せず、出席者は口々に「ご本人が一番悔しいはず」と思いやった。首長の職責から離れても、市民の死を自らの痛みとして抱え続けた人だった。(島原通信部 小川紀之)